Table des matières

Vrai travail

Le Collectif Occasionnel a organisé en Suisse deux expositions qui présentaient les oeuvres de personnes à la fois artistes et travailleureuses du sexe. Cet ouvrage prolonge leur travail en proposant des textes et des entretiens avec des Tds ou des alliéxes. Permettant l’auto-représentation des personnes interrogées, les entretiens mettent en lumière la pluralité des pratique du travail du sexe, mais aussi l’importance de construire des solidarités travailleuses, des outils pour défaire les stigmates et des perspectives de luttes intersectionnelles.

Texte intégral

Ce PDF a été mis à jour le 27/01/26 à 14 h 53.

- Note sur l’écriture inclusive

- Blow jobs are real jobs[1] — Introduction

- Matchs, entretien —

- La stratégie de l’autonomie, tutte des travailleur·euses du sexe des deux côtés de l’Atlantique —

- On est le seul métier à avoir un fichier à part, sans avoir commis de crime, entretien —

- Le placard ou le stigmate, visibilités et enjeux du coming out des TdS —

- Il y a bien quelques souminateurs qui essaient de dépasser les limites, entretien —

- Zusammen sind wir stark: Gemeinschaft und Solidarität in der Sexarbeit — (de)

- L’union fait la force : communauté et solidarité dans le travail du sexe — (fr)

- On ne se rend pas compte à quel point le travail d’archivage est important, entretien —

- Ponte en mis tacones n° 2, exctrato — (es)

- Ponte en mis tacones n° 2, extrait — (fr)

- Tant que tu dis pas je t’aime, ils ne pourront pas porter plainte, entretien —

- Payez nous ! Les enjeux d’une justice économique —

- Je suis un fils de pute et fier de l’être entretien —

- Pouvoir des villes : pour une lutte locale —

- J’ai du mal à savoir si le sexe est un événement ou non —

- Je pense que c’est aussi sacré qu’être bonne sœur, entretien —

- Offrande à oyá —

- Annexes

Note sur l’écriture inclusive

Nous avons choisi d’utiliser une typographie incluant des glyphes inclusifs, mais nous avons choisi de garder certains textes avec les accords utilisés à l’oral pour retranscrire au mieux les paroles des personnes interviewées. Nous avons fait le choix de garder le masculin pour parler des clients, car c’est de cette manière que ce mot est en très grande majorité utilisé par les personnes concernées par le travail du sexe.

Blow jobs are real jobsTraduction littérale : « Les pipes sont un vrai travail. » Nous avons emprunté ce titre à un slogan inscrit sur une banderole du CATS/SWAC, Comité Autonome du Travail du Sexe, basé à Montréal, Canada. — Introduction

Notre collectif, le Collectif Occasionnel est formé par trois personnes, Charlotte, Oélia et Constance. Il existe sous la forme légale d’une association basée à Genève, en Suisse, depuis 2021. Nous avons monté notre collectif par affinités, nous avions tous·tes des liens entre nous avant de nous réunir autour de différentes activités comme l’édition d’un fanzine ou l’organisation d’une résidence en mixité choisie. Ayant tous·tes été étudiant·es dans des écoles d’art, nous sommes proches du milieu artistique, et nous en connaissons quelques codes. Nous sommes travailleur·euses du sexe (TdS), ex-travailleur·euses du sexe ou allié·es.

En 2020, nous avons postulé ensemble pour reprendre la direction artistique d’un espace d’art contemporain à Genève, Forde. Si notre candidature n’a pas été retenue, un de nos projets principaux était une proposition d’exposition sur les liens entre art et travail du sexe. Ce projet avait notamment été déclenché par le suicide de l’artiste Maïa Izzo-Foulquier. Maïa était artiste, travailleuse du sexe et porte-parole du STRASS (le Syndicat du TRAvail Sexuel, basé en France). Elle prenait la parole publiquement sur sa condition d’artiste et de travailleuse du sexe, le partageait dans son travail. Son œuvre, et notamment ses textes, ont fortement influencé les intentions de notre collectif.

Suite à cela, nous avons été encouragé·es par Ramaya Tegegne, membre du comité de Forde et artiste, à proposer notre projet autour de Maïa et du travail du sexe à la nouvelle équipe de Forde.

La préparation de cette exposition a permis de poser les bases de ce que nous souhaitions faire en tant que collectif : porter un discours accessible au grand public, parler de travail du sexe et soutenir financièrement des artistes TdS. Tout cela, au-delà d’un regard glamourisant ou misérabiliste, que nous voulions, en somme, déstigmatisant, au plus proche de la multitude de complexités et de réalités que revêt cette activité. L’exposition proposait aussi un cycle de projections, deux tables rondes, des lectures et a donné lieu à la production de podcasts diffusés ensuite par la librairie La DispersionLa Dispersion est une librairie d’art et de pensée critique basée à Genève., sur radio 40radio 40 est une webradio associative qui a vu le jour pendant le premier confinement, basée à Lausanne, en Suisse. et sur le site de ProCoReProCoRe est le réseau national suisse de soutien aux travailleur·euses du sexe..

Si nous voulions axer le propos de notre collectif sur la question du travail, c’est aussi qu’il se situe pour nous à la croisée de plusieurs autres problématiques politiques liées au féminisme, à l’anti-capitalisme, aux conditions économiques de l’existence, à l’antiracisme et à la lutte des classes. Cette transversalité nous a ainsi permis de penser le TdS au regard de bien d’autres sujets qui concernent les personnes avec qui nous avons travaillé depuis 2021.

Ainsi, nous avons dès le départ pensé notre collectif comme un outil pour proposer un soutien financier à des artistes également TdS, qui n’ont pas nécessairement accès à des soutiens en production artistique. Les artistes invité·es à Argent Facile faisaient pourtant partie de notre réseau plus ou moins proche. Nous avons invité des gens que nous connaissions, certain·es avaient également étudié dans des écoles d’art ou venaient de milieux similaires aux nôtres, majoritairement blanc·hes. Les artistes étaient tous·tes européen·nes donc documenté·es, avaient certaines ressources pour faire de l’art. Dans le cadre de cette première exposition, nous avons donc d’abord montré des réalités assez homogènes quant au travail du sexe.

Notre volonté pour Argent Facile était d’abord de mobiliser des ressources et des savoirs sur le TdS, recouvrant diverses manières de travailler. Elle avait pour but de participer à la visibilisation des thématiques liées au métier, sachant qu’il n’y avait pas eu d’évènements similaires, à notre connaissance, depuis longtemps à Genève ni en Suisse romandeNous avons eu connaissance d’une exposition avec des artistes et TdS qui a eu lieu à Berne dans les années 2000, mais n’avons pas retrouvé davantage de traces.. La programmation avait pour ambition d’être accessible à un public large, pas nécessairement familier du sujet, de façon à ce qu’iels puissent apprécier l’exposition et tous les évènements attenants. Juste après l’exposition, nous avons mené notre premier projet d’édition en collaboration avec la librairie La Dispersion grâce à la publication du livre de La Diabla, Ponte en mis tacones, qui a profité d’une importante visibilité médiatiqueCharlotte Fossard, « Mets-toi dans mes talons”, un récit autobiographique au cœur du travail du sexe..

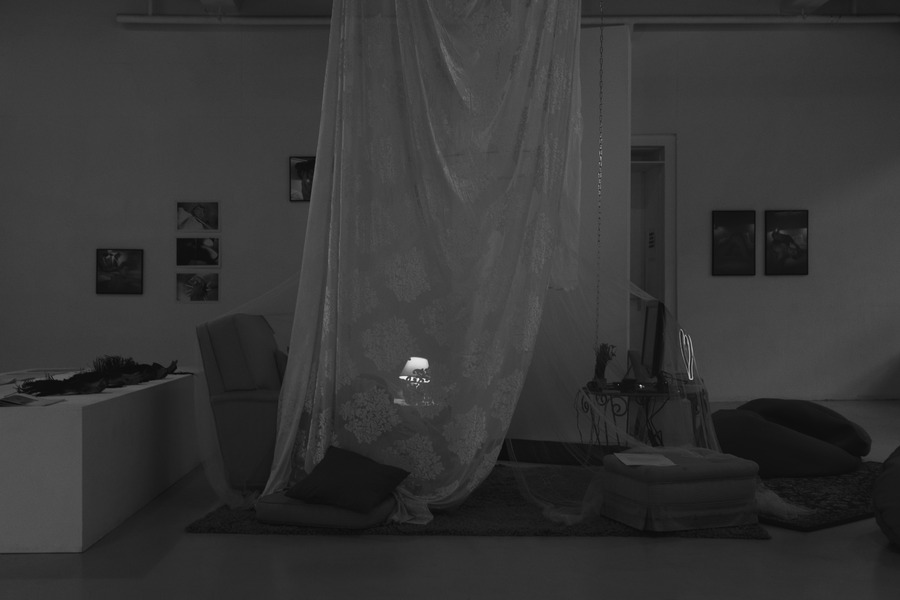

Notre deuxième exposition, intitulée 200 Roses, a eu lieu en novembre 2023, à l’espace Eeeeh ! à Nyon, dans le canton de Vaud en Suisse. Pour cette exposition, nous avons fait le choix de l’appel à participation, que nous avons diffusé uniquement auprès des associations de soutien aux TdS en Suisse, en France, en Belgique et au Canada. Cette méthode peut être controversée car elle demande justement aux artistes de fournir un travail gratuit. Il se trouve que nous avons eu la possibilité d’accepter toutes les contributions qui nous ont été proposées et par là, de faire également la connaissance d’artistes en dehors de nos réseaux habituels. La plupart n’avaient pas fait d’école d’art et n’étaient pas non plus intégré·es dans des réseaux d’art contemporain. Cette démarche avait donc pour but de sortir de nos liens affinitaires et d’aller à la rencontre de TdS plus isolé·es, pas nécessairement en lien avec le milieu militant non plus. Nous voulions produire une exposition généreuse et hétéroclite avec des esthétiques différentes. Cependant, cette exposition était aussi moins visible et moins bien financée que la première, notamment pour des raisons administratives cantonales, liées aux politiques locales du financement culturel.

Parler de travail du sexe, c’est bien sûr parler de travail avant tout, ce qui est d’ailleurs l’objet principal de ce livre. Quand le travail du sexe est glamourisé, notamment à travers des productions médiatiques ou parfois, certains discours féministes, il pourrait presque passer pour un travail émancipateur, où l’on gagnerait beaucoup d’argent tout en se faisant beau·elle et en fréquentant de riches clients, respectueux et bienveillants. S’il est vrai que, grâce au TdS, certain·es ont accès à un métier qui leur permet de bien gagner leur vie, d’organiser leur temps comme iels le souhaitent, et que nous nous efforçons à montrer que le TdS n’est pas nécessairement traumatique ou exploitant, il reste un travail. Or, notre collectif se place dans une vision critique de cette valeur du travail. Dans notre démarche, nous souhaitons mettre en avant une notion centrale : montrer en quoi le travail du sexe engendre aussi des problèmes et qu’il n’est pas forcément émancipateur.

Ainsi, si nous souhaitons sortir d’un discours binaire qui voudrait stigmatiser le TdS comme systématiquement subi par les personnes qui le pratiquent, nous ne sommes pas toujours en accord avec celleux qui le porteraient comme un moyen de se soustraire aux rapports capitalistes ou comme une démarche intrinsèquement féministe. Nous remarquons également que ce discours, s’il se veut à la base bienveillant et empouvoirant, n’est souvent pas porté par des personnes concernées directement par le TdS, et qui ne prennent pas en compte certaines réalités du métier.

Lorsque les membres TdS de notre collectif discutent entre collègues, iels en viennent souvent au même constat : ce travail est parfois horrible et dur, voire dangereux, et d’autres fois intéressant et agréable, comme n’importe quel emploi finalement. Nous souhaitons cependant aborder aussi les impacts positifs que peut avoir la pratique du TdS. Ce sont donc les multiples facettes de cette réalité que nous voulons mettre en avant ici.

Tout au long du travail sur ce livre, nous avons souhaité intégrer des entretiens avec des personnes et des collectifs de notre entourage, ou avec qui nous avons déjà travaillé par le passé. Ces entretiens portent des voix situées. Le choix de retrouver des personnes que nous connaissions s’est fait car nous voulions pérenniser des liens que nous avions déjà, et voir aussi quelles évolutions ont eu lieu entre nos premières rencontres et maintenant. Vous aurez donc l’occasion de lire notamment des témoignages d’une travailleuse de rue, d’une employée de chez Marc DorcelMarc Dorcel est une entreprise française spécialisée dans la production et la distribution de films pornographiques., d’une dominatrice qui travaille en Colombie, d’une travailleuse en salon à Genève et d’autres témoignages qui nous semblaient nécessaires pour englober une certaine réalité. Nous avons fait le choix éditorial de garder une forme d’oralité, bien que certains propos aient pu être reformulés pour une fluidité de lecture, toujours en accord avec leurs auteur·ices. Nous avons aussi proposé à certain·es d’entre elleux de produire des contributions plus longues, sous forme de carte blanche. Évidemment, nous n’avons aucunement l’ambition de prétendre à une exhaustivité sur ce que serait ce vrai travail.

Ce livre est le résultat de quatre années de travail en collectif, qui nous ont confronté·es aussi à des questionnements, des impasses parfois, des contradictions. Tous les échanges que nous avons eus ces dernières années nous ont permis d’agrandir notre boîte à outils politique, en tant que militant·es mais aussi en tant que travailleur·euses dans le milieu culturel, et nous souhaitons pouvoir les mettre à disposition aujourd’hui.

Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidé·es pendant ces quatre années d’activité que ce livre souhaite clore, au moins temporairement : Jehane Zouyene, Marianne Schweizer et Eva-Luna Perez Cruz ainsi que tous·tes les membres de l’association AspasieL’association Aspasie est l’association de soutien aux TdS du canton de Genève. Elle a été créée en 1982, entre autres par Grisélidis Réal. et du Centre Grisélidis RéalLe Centre Grisélidis Réal est un centre d’archives et de documentation sur la prostitution, affilié à l’association Aspasie. ll existe sous sa forme actuelle depuis 2016. ; Stella Kerdraon, Théophylle Dcx, Lazare Lazarus, Fraiz, Vi, le collectif Of Manifesto, Cybèle Lespérance, Teodora Niculescu, Berthe de Laon, qui ont participé à la programmation d’Argent Facile, avec l’aide précieuse de l’équipe de Forde en place à ce moment-là. Nous remercions Olga Rozenblum et Lili Reynaud-Dewar pour l’aide à la diffusion et la préservation de l’œuvre de Maïa Izzo-Foulquier, à qui nous dédions nos pensées. Puis, nous remercions l’espace et le collectif eeeeh ! à Nyon, en particulier Chloé Démétriadès, Neige Sanchez et Jessica Vaucher, les participant·es de 200 Roses : AM Trépanier et le collectif CATS, Ave Fenix, La Diabla, le collectif La Grande Horizontale, Joël Defrance, Judith Aregger, Fanny Doucet, Imara, Zozo, la Law Clinic de l’Université de GenèveLa Law Clinic de l’Université de Genève est un programme du département de droit qui travaille sur les droits des personnes vulnérables. Elle vise notamment à produire des publications accessibles pour les personnes concernées., Leandra K, Piti Pietru, le collectif Les Putains de Rencontres, Roberta Monte, Jacquie Belen et Spangle Durac. Nous remercions également Julie Dubois, Caroline Aubry et Nelson Irsapoullé, membres du comité de l’association Collectif Occasionnel. Pour finir, nous remercions Maurane Zaugg, graphiste, Maud Bosset de l’imprimerie Bahnhofstrasse, ainsi que toute l’équipe des éditions Burn~Août, qui ont rendu la publication de ce livre possible.

Matchs, entretien —

Avec Zozo, nous avons réalisé un entretien, qui est comme une galerie de portraits des travailleur·euses du sexe qu’elle a croisé·es et qui l’ont marquée à différents moments de sa vie.

Collectif Occasionnel. Comment tu décrirais ton rapport aux autres travailleuses du sexe ? Autant dans la communauté, solidarité, que dans la compétition, et les conflits.

Zozo. Quand je rencontre une collègue, c’est la curiosité de la connaître qui me vient, savoir comment elle travaille. Il y a autant de manières de tapiner qu’il y a de tapins. J’ai envie de savoir son rythme, son rapport avec le tapin. Mais c’est délicat. Quand on rencontre une collègue, ça se fait plutôt avec discrétion pour éviter qu’elle puisse te faire un coup bas, avec les infos que t’aurais partagées avec elle. La plupart des gens que j’connais autour de moi, plus ou moins bien, savent. Parce que bon… ça y est, ma famille a lâché l’affaire. Ma réputation est déjà éclatée au sol, je n’ai plus rien à perdre. Du coup, les filles ne peuvent pas me faire de chantage : « Je connais ton nom, je sais où tu travailles. » Pour qu’une rencontre se développe en un réel échange amical, les opportunités sont rares. Ça n’arrive pas souvent et ça prend du temps d’arriver à de la confiance. Pour la plupart des filles avec qui j’ai travaillé au Vénusia, je ne connais que leur blase. On ne connaît pas nos vrais noms, ça n’a pas d’importance. Et puis, comme dans tout milieu de travail, il y a toujours des affinités, il y a des allié·es. Concernant la solidarité : nulle. Il faut d’abord qu’une confiance s’instaure. Ce n’est pas parce qu’on fait le même exercice qu’on est solidaires.

CO. Là, tu parles spécifiquement de ton rapport à tes collègues du VénusiaLe Vénusia est un salon érotique genevois, qui a été en activité de 2003 à 2024..

Z. La seule fois où j’ai rencontré un autre tapin en dehors du Vénusia, c’était mon ex-copine. On rigolait de nos expériences avec nos clis, on était escorts. Il y a eu une autre fois où j’ai rencontré une autre collègue : un groupe avait demandé deux filles, mais il ne s’était rien passé. Juste des jeunes bourges qui s’enjaillaient un samedi soir. Leurs parents n’étaient pas là. Ils vivaient au bord du lac. Comme ils nous avaient filé du cash et qu’il était tard, on avait dû aller en boîte pour casser les gros billets. Comme ça, on pouvait partager. Une fois arrivées, elle avait dit : « Y’a que des pauvres ici ! » C’était la première fois que je rencontrais un autre tapin.

Z. C’est global. Avant de faire le salon, je ne savais pas à quoi m’attendre, je me réjouissais de rencontrer des filles. Ce n’est pas non plus n’importe qui, qui entre au salon. Il y a beaucoup de filles qui postulent, pas beaucoup entrent. À l’intérieur, c’est les codes de la rue, ils ont le mérite d’être clairs. J’avais travaillé que dans des hôtels de luxe donc les codes de salons, je les avais pas. C’est ce qui me plaît beaucoup dans le tchaf, pas besoin de faire de salamalec.

CO. En fait, c’est aussi une vision un peu romantisée d’imaginer que tout le monde se tient main dans la main.

Z. On est toutes dans la même merde, mais est-ce qu’on est là les unes pour les autres ? À chacune ses enjeux. On en vient à cette question de la compétition et des conflits. Les jalousies et les coups bas, ça peut être très violent. Je ne pense pas que ce soit plus violent qu’ailleurs. C’est sûr qu’il y a des enjeux de thunes, de précarité. C’est un taff sur appel et ça plonge les gens dans la compétition, fort. Et puis, tu défends ta place un peu. Il n’y a pas de bizutage, mais une espèce de baptême du feu.

CO. Comment tu décrirais ce qui fait une bonne ambiance et ce qui fait une mauvaise ambiance ? C’est quoi pour toi la recette du bon équilibre ? Et que serait l’ingrédient perturbateur ?

CO. Par exemple, ce sentiment, il arrive à cause de quoi ? Pourquoi une fille commencerait à se sentir comme ça par rapport aux autres ? Qu’est-ce qui déclencherait ça chez une collègue, tu crois ?

Z. Samsha, elle dégage une énergie, waouh, faut pas l’approcher. Elle est grande, brune et cheveux longs. Quand elle est montée, c’est-à-dire qu’elle a fait le maquillage, les cheveux, qu’elle est prête pour la présentation, elle est impressionnante. Sa force est sa beauté. De prime abord, elle a l’air désagréable. Faut pas lui parler pour rien dire. Elle parle pas beaucoup, mais une fois ce mur tombé, elle est à l’écoute. Ça faisait plus de sept ans qu’elle travaillait au salon.

Elle met des heures à se faire les cheveux et le maquillage, il est hors de question qu’elle se mouille les cheveux ou le visage. Un jour, j’ai fait un duo avec elle dans l’jacuzzi (il était pas encore cassé), avec un mec, plus relou, tu meurs. Un blanc plein de fric, qui se croyait beau. J’en pouvais plus, je voulais juste que ça se termine. Elle le branlait, le regardait droit dans les yeux et lui bouffait le cerveau.

Elle fait des milliers de francs en une semaine. Elle peut enchaîner des 17 heures avec le même cli. Une fois qu’elle a pris le poisson, elle ne le lâche pas. C’est un des secrets de travail. Le cli l’a choisie et elle ne va pas le lâcher. Il va rester dans la chambre jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’argent. Je n’ai pas cette patience, le mec sort deux trois conneries, et hop, on va faire passer ça très vite, au mieux trente minutes. Y en a pas une meilleure qu’une autre, mais y en a qui sont fortes.

Z. L’Inconnue, je sais plus dans quel pays c’était, si c’était au Brésil ou à NY, ni si c’était le jour ou la nuit. Quand j’l’ai vue passer dans la rue, le temps s’est suspendu à sa démarche fière et vaillante. Grande, noire, en fringues collées-serrées et courtes, avec quelque chose de vulgaire, mais on aurait dit que rien ni personne ne pouvait l’atteindre. Elle faisait même un peu peur, ça m’a ébloui. Quelque chose de sûr et certain m’disait que c’était une pute. Ça décuplait sa force. Le jugement, les clients et la précarité n’avaient, ce jour-là, aucune prise sur elle.

Z. Lâleh, je l’ai rencontrée à un cours de self-défense en France, dans une assoCabiria est une association de santé communautaire lyonnaise à destination des TdS. pour les tapins. C’était Lâleh qui donnait ce cours adapté aux TdS, elle avait de vraies astuces pour se défendre. Des mouvements pour se sortir de certaines positions ou pour retourner la situation. C’était passionnant. Lâleh était très impliquée dans cette asso. Cette rencontre m’a ouvert de grosses fenêtres sur l’engagement politique que la puterie peut être. C’était comme découvrir un morceau de musique incroyable, pour ce que ça t’ouvre dans la tête. On a tissé une amitié, on a créé ensemble un compte Insta, amessrshttps://instagram.com/amessrs (à mes soeurs), collectif queer francophone de traduction et de diffusion des infomations de la révolution féministe en Iran.

Notre amitié a commencé le jour où j’ai reçu une grosse droite dans la tête de la part d’un client. Je n’savais pas qui appeler. Dans le cadre de cette asso, elle avait un bigo où elle était contactable h24. C’est génial, parce que les assos ne sont généralement pas ouvertes les weekends. C’était 6h du mat’, j’avais réussi à me dépatouiller du bail et je lui ai envoyé un texto. J’avais d’abord essayé une asso d’ici, mais c’était fermé jusqu’à mardi. Ce qui m’est arrivé, c’était dans la nuit du vendredi au samedi. Elle a répondu direct : « Il faut que tu fasses ci, ça, etc. », en mode clair et net. C’est la meilleure personne de terrain que j’ai rencontrée.

Z. J’ai beaucoup appris en la voyant faire. Comment elle loue le BNB, comment elle le pense, où est la porte d’entrée, où est la chambre par rapport à la porte d’entrée, en cas de détresse. Ce qu’elle dit dans l’annonce, le site, comment elle parle aux clis. Elle prend sa voix de secrétaire pour balnav’ ses clis, pour la plupart blancs, certains kiffent l’aspect carré et professionnel.

Z. Elîsaba, c’était dans un autre salon. C’est celle qui travaille le plus de toutes celles que je connais. Elle a un physique qui plaît au plus grand nombre. J’en ai rencontré d’autres, des filles. Rosette, parce qu’elle avait l’air très jeune, on aurait dit une petite fille… Et Lux, grande, fine mais chargée, blonde, beaucoup de maquillage et douce.

Une taille 1m65, 1m70 max, ça travaille beaucoup. Ils aiment que la fille soit plus petite qu’eux. Certains clis ont besoin d’avoir l’impression qu’ils ne sont pas le centième à te passer dessus, alors que d’autres ça les excite. Si elle ne fait pas 10 000 balles en une semaine, elle est pas contente. On rigolait bien. J’étais choquée par sa déter’. Elle fait des h24, dort deux heures, rafraîchit un peu son maquillage, et ça passe à trav’. Elle peut s’en faire dix dans la journée. Moi, au bout de deux, trois clients, ça y est, j’suis au bout d’mon string.

Z. J’ai grandi avec une magnifique photo d’elle, énorme, imprimée sur un tableau accroché au-dessus de son lit. Elle est en nuisette, sur un canapé. Elle travaillait en boîte de nuit, j’la voyais se préparer pour aller taffer et j’m’occupais de ma petite sœur. Brésilienne dans les années 1980 en Suisse, ça m’rendait ouf comment les vieux blancs la regardaient dans la rue. C’était exotisant et sale.

Un jour, au téléphone, j’ai discuté avec elle et elle m’a dit : « Pourquoi tu fais pas ça ? » En vrai, je cherchais un peu son approbation. Depuis toute petite déjà, j’avais envie de faire ça. Je me suis posé la question : « Est-ce que j’en ai vraiment envie, ou est-ce que cette envie a grandi en moi de par le contexte dans lequel j’ai grandi ? » Je me suis demandé si ce n’était pas juste de la fascination. À vrai dire, quand elle m’a dit ça, ça m’a soulagé autant que ça m’a fait mal. Mais j’avais sa bénédiction.

La stratégie de l’autonomie, tutte des travailleur·euses du sexe des deux côtés de l’Atlantique —

Le CATS est un comité de TdS montréalais qui milite pour la décriminalisation du travail du sexe et pour de meilleures conditions de travail dans l’industrie du sexe.

Dans les 50 dernières années, le mouvement des travailleur·euses du sexe s’est concentré sur les revendications de changement de modèle légal. Ainsi, plusieurs groupes ont mis la décriminalisation à l’avant-plan, souvent en priorisant une approche de lobbying auprès des partis politiques ou une approche légale à travers des procès en vertu des droits humains. Ces stratégies ont eu des résultats mitigés.

Le cas néo-zélandais en est un exemple. La Nouvelle-Zélande a longtemps été le seul pays du monde à avoir adopté la décriminalisation en 2003, aux côtés de quelques États australiens, et cette loi adoptée contient des écueils importants. En effet, il est clair que la stratégie du lobbying donne beaucoup de pouvoir aux partis politiques, empêchant le mouvement des TdS d’avoir une emprise sur la législation proposée. Cela a favorisé l’introduction d’une clause excluant les TdS migrant·es, sous prétexte d’adresser les préoccupations en lien avec le trafic humain. À ce sujet, Catherine Healy, membre fondatrice du New Zealand Prostitutes Collective, commentait :

« Pour nous, le processus parlementaire et le fait de voir un projet de loi entrer au Parlement et en ressortir avec trois débats intenses puis, être voté en tant que loi avec beaucoup de soutien était un nouvel environnement. […] C’était une décision très difficile [de retirer ou non notre soutien au projet de loi] que nous n’avions pas l’impression de pouvoir prendre, car nous avions le sentiment que cela échappait à notre contrôle, c’était dans la sphère parlementaire. »Jesse Dekel, « On ne laisse personne derrière : la bataille pour décriminaliser le travail du sexe des migrant·e·s en Nouvelle-Zélande : Une entrevue avec Dame Catherine Healy du New-Zealand Prostitutes Collective », dans CATS Attaque !, 2e édition, 2022.

Au Comité autonome du travail du sexe (CATS), nous tentons de reprendre le contrôle sur nos luttes par un changement de stratégie : prioriser d’abord l’organisation de syndicats autonomes dans les milieux de travail. De cette façon, nous souhaitons créer à la fois un rapport de force avec nos patrons, mais également avec l’État. Car si nous avons une base organisée et que nous revendiquons des droits sur nos milieux de travail, nous aurons éventuellement assez de force pour que l’État soit contraint à se positionner sur la question.

Nous avons envisagé deux moyens concrets afin de mettre en application cette stratégie. Dans un premier temps, nous réalisons des enquêtes militantes en milieu de travail afin de documenter les conditions de travail et les résistances déjà existantes dans les bars de danseuses et les salons de massage. Cet outil ne se limite pas à la collecte d’information : il nous permet d’aller à la rencontre de nos collègues, d’organiser desdiscussion sur nos conditions de travail, d’inventer de nouvelles revendications et de réfléchir à de nouveaux moyens d’action. Ce processus est une première étape vers la création de syndicats autonomes dans nos milieux de travail.

Dans un deuxième temps, nous souhaitons faire adopter des positions en soutien à notre syndicalisation dans les syndicats locaux afin de faire pression sur les centralesLes centrales syndicales sont les faîtières syndicales au Québec. qui ont des positions anti-travail du sexe. En 2014, l’adoption de la loi criminalisant les clients et les tierces partis au Canada avait été saluée par la plupart des centrales. Qu’on décide éventuellement de s’affilier ou non à ceux-ci, il reste qu’un appui des syndicats en faveur de la décriminalisation en est un de taille.

Dans les dernières années, nous avons eu la chance au CATS de partager nos analyses avec des groupes de TdS de différentes tendances situés dans différents pays européens. À l’automne 2023, trois militantes du CATS, dont moi, avons rencontré l’association Aspasie à Genève dans le cadre de l’exposition 200 Roses organisée par le Collectif Occasionnel. Puis, à l’automne 2024, je me suis rendue à Bruxelles pour rencontrer l’Union belge des travailleur·euses du sexe (UTSOPI), à Paris pour rencontrer le Syndicat du travail sexuel (STRASS) avec ma collègue Melina May et finalement, à Berlin pour rencontrer le collectif Sex Work Action Group (SWAG). Cette tournée européenne nous a permis de discuter avec des groupes qui évoluent dans trois modèles légaux différents – le modèle nordique, la légalisation et la décriminalisation – et de voir comment les stratégies au CATS y trouvaient écho.

Le modèle nordique

Le modèle nordique se revendique comme féministe et vise l’élimination de la prostitution. Il pénalise les clients et les tierces parties, c’est-à-dire toutes personnes tirant profit de la prostitution comme les chauffeurs, les patrons, les propriétaires et même parfois, les conjoints et les colocataires. C’est le modèle en vigueur entre autres en France, au Canada, en Suède et en Irlande. Il est préconisé par les féministes anti-prostitution qui privilégient une approche carcérale pour enrayer les violences, plutôt que l’organisation des TdS comme nous le revendiquons. Iels nous considèrent comme des victimes passives à sauver.

En septembre 2024, nous avons organisé un panel de discussion avec le STRASS à Paris pour discuter des lois en vigueur dans nos pays respectifs, de leur application et de la manière de les combattre. En France, la pénalisation des clients a été instaurée en 2016, soit deux ans après qu’une loi similaire ait été adoptée au Canada. Nos contextes légaux sont donc très similaires. Toutefois, des TdS ayant travaillé en France et au Canada nous ont confirmé que les lois s’appliquent de manière beaucoup plus laxiste de notre côté de l’Atlantique. À Montréal, il reste encore des milieux de travail organisés, comme les salons de massage qui ont pignon sur rue, dans lesquels se pratiquent des services complets. Dans ces espaces, il est plus facile d’entrer en contact avec ses collègues, ce qui facilite la mobilisation. De tels établissements ne sont pas tolérés en France, ce qui rend l’organisation plus difficile. Cela peut expliquer pourquoi, bien que le STRASS s’identifie comme un syndicat, les militant·es reconnaissent que l’approche de l’organisation des travailleur·euses a été délaissée depuis longtemps au profit du lobbying politique.

Toutefois, il n’est pas dit que ces espaces de travail demeureront encore longtemps au Canada. En effet, les arrondissements et les villes tendent à passer des règlements pour faire fermer ces établissements ou à ne plus donner de nouvelles licences. Il y en a donc de moins en moins. Il y a donc urgence pour nous de s’organiser au sein de nos milieux de travail, mais il est aussi impératif de réfléchir aux stratégies de luttes pour rallier les travailleur·euses qui sont autonomes ou uberisé·es, dépendant·es des plateformes en ligne pour travailler et plus isolé·es.

Durant ce panel, nous avons également abordé la stratégie des contestations judiciaires des lois sur le travail du sexe. Au Canada, une telle contestation est actuellement menée par l’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe. En septembre 2023, le premier palier de cour, la Cour supérieure de justice d’Ontario, a statué que la loi était constitutionnelle. En France, c’est aussi la stratégie tentée par le STRASS qui a mené à des résultats similaires. En 2019, la loi a été déclarée constitutionnelle par le Conseil d’État et en 2024, par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). À la vue des résultats de ces deux contestations, il est légitime de remettre en question cette stratégieJ’élabore davantage cette critique dans : Adore Goldman, « L’autonomie qui se saisit : une question de stratégie ! » dans CATS attaque !, 4e édition, 2024.. D’autant plus que les procès ne favorisent pas la constitution d’une base militante organisée capable de rétorquer aux attaques. Visiblement, décriminaliser le travail du sexe requiert un rapport de pouvoir que le judiciaire ne peut pas nous garantir. Même si un projet de loi en venait à décriminaliser le travail du sexe en France ou au Canada, les TdS auront encore des luttes à mener comme on le verra avec l’exemple de la décriminalisation en Belgique.

Suite à la décision de la CEDH, les grands syndicats français ont publié un communiqué unitaire saluant la prise de position de la Cour. À ce propos, Maud Simonet, sociologue du travail, répondait dans une chronique :

« L’objet du syndicalisme n’est-il pas, pourtant, de représenter et de défendre les intérêts de la classe laborieuse dans toutes ses composantes telle qu’elle existe, ici et maintenant ? Ce ‹ déni de travail › n’apparaît-il pas d’autant plus problématique d’un point de vue syndical que, pour reprendre les termes mêmes du communiqué, ‹ la prostitution › concernerait ‹ surtout les femmes pauvres, isolées, migrantes, sans-papiers, mineures et trans ›Maud Simonet, « Prostitution et syndicats : au nom du féminisme, l’invisibilisation des travailleur·euse·s ? », Maud Simonet, Alternatives Economiques, 2024. ? »

À ce niveau, la stratégie du CATS de faire adopter des positions solidaires des luttes des TdS dans les syndicats locaux, afin qu’ils fassent pression de l’intérieur sur leurs centrales, a résonné chez nos camarades du STRASS. D’ailleurs, une lettre ouverte signée par des dizaines de syndicats et certaines organisations syndicales a été publiée en France le 4 octobre 2024 pour appeler à un changement de position dans les syndicats :

« Tout comme nos syndicats ont fini par reconnaître le droit à la syndicalisation des étudiant·es, des chômeur·ses, des migrant·es sans papiers ; ils doivent à présent reconnaître les travailleur·ses de l’économie informelle, et donc les travailleur·ses du sexe, au sein de la classe des travailleur·euses. »Collectif, « Syndicalistes, donc solidaires des travailleur·euses du sexe ! », 2024.

La légalisation

La légalisation est un modèle légal qui permet la prostitution dans un certain cadre limité par l’État. On pense notamment à l’obligation d’obtenir un permis pour exercer le travail du sexe, à l’établissement de zones où on peut le pratiquer ou à des tests psychologiques et de santé obligatoires. C’est le modèle en vigueur notamment en Allemagne, en Suisse et au Pays-Bas.

La légalisation n’est ni préconisée par les militant·es anti- prostitution, ni par les TdS. Pour les premier·es, il s’agit de prostitution sanctionnée par l’État ce qui va évidemment à l’encontre de ce pour quoi iels militent, l’abolition totale. Pour les second·es, le contrôle social exercé par l’État sur la vie des TdS dans ces pays est une violence et au final, peu d’entre elleux s’y plient. La majorité de l’activité reste donc illégale.

Par exemple, les militant·es du SWAG à Berlin m’ont parlé des examens psychologiques annuels obligatoires à l’obtention d’une licence, une pratique qu’iels qualifiaient d’humiliante. Cette licence permet de travailler dans les bordels accrédités par l’État, mais ne permet pas d’être indépendant·e, puisque les exigences pour faire accréditer son lieu de travail sont sévères. Par exemple, les TdS qui souhaitent travailler en incall doivent avoir des sorties de secours ce qui n’est pas le cas des appartements privés. Les TdS possédant une licence s’exposent donc à des descentes policières à leur domicile, car l’État veut s’assurer qu’iels n’y travaillent pas. Bien sûr, pour plusieurs personnes, dont les travailleur·euses migrant·es, s’enregistrer auprès de l’État n’est même pas une option.

Puisque les féministes carcéralesOn entend par féminisme carcéral l’idée que l’augmentation de la répression et des peines pénales sur les auteur·ices de crimes ou délits sexistes participera à la réduction de ces agressions. n’apprécient pas non plus la légalisation, le modèle nordique est une épée de Damoclès qui pèse sur les TdS travaillant dans ces États. Lors de mon passage en Allemagne, le gouvernement annonçait la possibilité de passer une nouvelle loi pour criminaliser les clients et les tierces parties, ce à quoi le SWAG s’apprêtait à riposter. Iels doivent donc se battre tant contre la légalisation que contre le modèle nordique.

Finalement, j’ai eu l’occasion de discuter avec mes hôtes de syndicalisation des TdS. Le SWAG est un collectif de TdS et d’allié·es qui s’est constitué en 2019. De taille similaire au CATS en nombre de militant·es, il est aussi focusé davantage sur l’action et la mobilisation plutôt que sur le lobbying. En 2020, des militant·es du SWAG ont créé une section locale de TdS dans le Frei Arbeiter·innen-Union (FAU) Berlin, une organisation anarcho-syndicaliste. Iels ont décidé à majorité de dissoudre leur section cinq ans plus tard.

Selon le collectif, le syndicat leur a permis d’accomplir plusieurs actions. Iels ont pu adresser des conflits de travail et ont eu beaucoup de gains face à des patrons problématiques, des clients abusifs ou en termes de droit à l’image. Le syndicat leur a également permis de tenir des activités d’aide mutuelle. La dissolution de la section a plus à voir avec les structures de la FAU selon un communiqué publié par le collectif. Le collectif souhaite continuer les activités du syndicat de façon autonome. Cette expérimentation remet en question la nécessité de s’affilier à une centrale, car profiter des ressources de ces organisations vient nécessairement avec des exigences bureaucratiques. Il s’agit d’une expérience dont nous avons des leçons à tirer en tant que mouvement.

La décriminalisation

La décriminalisation est le modèle légal revendiqué par le mouvement des TdS. Plutôt que d’encadrer le travail du sexe par de nouvelles lois, on utilise le cadre légal déjà en place pour réguler l’industrie, comme les lois du travail. Jusqu’à récemment, seule la Nouvelle-Zélande et certains États australiens avaient décriminalisé le travail du sexe. En 2022, la Belgique est devenue le premier État européen à adopter la décriminalisation. Depuis 2024, les TdS ont le droit de signer un contrat de travail et ont accès aux protections sociales comme le chômage, les congés de maternité, les cotisations de retraite, etc. De plus, on leur a accordé des protections supplémentaires auxquelles les autres travailleur·euses n’ont pas droit, comme la possibilité de rompre leur contrat de travail à tout moment sans préavis et sans perdre leurs indemnités de chômage. Bref, il s’agit indéniablement d’un gain.

Toutefois, selon UTSOPI, la lutte n’est pas finie. Au plan local, les communes tentent toujours d’enrayer le travail du sexe de l’espace urbain, soit en évitant de délivrer des permis pour les établissements où il se pratique ou en imposant l’obtention de licences aux TdS. Un cadre qui ressemble à la légalisation est donc en train de s’instaurer dans certaines localités. Ces politiques s’inscrivent plus largement dans un processus de gentrification. De plus, il est évident que les travailleur·euses sans papiers ne sont pas inclus·es dans la nouvelle loi, puisqu’iels ne peuvent pas travailler légalement en Belgique. La politique de tolérance, qui primait avant la décriminalisation, était arbitraire, mais avait pour avantage d’être appliquée de manière laxiste envers les TdS migrant·es qui travaillaient dans les vitrines des quartiers nord de Bruxelles. UTSOPI espère que la dépénalisation ne mènera pas à une politique de la traque.

Bien sûr, ces enjeux ne devraient pas nous empêcher de revendiquer la décriminalisation, qui est le modèle légal où notre organisation est la plus facile. Mais force est de constater que si nous ne sommes pas organisé·es, nous nous exposons toujours à des reculs. L’auto- organisation dans les milieux de travail a l’avantage de permettre une riposte face aux employeurs, aux différents paliers de gouvernements et la défense de nos collègues, peu importe leur statut d’immigration.

Vers l’auto-organisation de nos milieux de travail

Il serait illusoire de penser que la décriminalisation enrayerait toutes les violences dans l’industrie du sexe. L’exploitation n’est pas le produit de la criminalisation, elle est inhérente à l’expérience du travail en général. La différence dans l’emploi légal est le pouvoir qu’ont gagné les travailleur·euses en s’organisant au fil des années contre les abus patronaux et étatiques.

Bien sûr, la criminalisation met un frein à notre organisation. Il est beaucoup plus difficile de confronter son patron quand cela peut mener à une descente policière et à la perte de son gagne-pain. Mais nous ne saurions nous contenter des protections minimales accordées aux travailleur·euses précaires. Seul·es face à nos employeurs, peu d’entre nous se saisiront de leurs droits.

L’auto-organisation sur nos milieux de travail et la création de syndicats autonomes est la seule façon d’obtenir des conditions de travail dignes de ce nom. Pour cela, il est essentiel de rompre avec les happy hookers et ne plus avoir peur de nommer nos mauvaises conditions de travail. Trop nombreux·ses sont les TdS qui, au nom de la reconnaissance de la profession et de la déstigmatisation, vont vanter les bienfaits de l’activité. En clamant leur épanouissement, ces travailleur·euses mettent de côté celleux pour qui le travail n’a rien de libérateur.

Pour nous, le fait de se positionner comme travailleur·euses revêt un aspect stratégique. Sex work is work – le travail du sexe est un travail – n’est pas un slogan creux que nous brandissons en affirmant que nous sommes heureux·ses à la job. Au contraire, c’est bien parce que nous considérons le travail comme relevant fondamentalement de l’exploitation que nous choisissons ce champ lexical. C’est parce qu’il nous permet de dénoncer les violences les plus sordides et les emmerdements les plus banals. Et c’est surtout parce qu’il nous place, nos collègues et nous, au cœur de notre libération ; pas l’État ni la police !

On est le seul métier à avoir un fichier à part, sans avoir commis de crime, entretien —

Nous avons rencontré Piti Pietru la première fois lors d’une session de séminaire de la Law Clinic à laquelle nous participions aussi, puis nous l’avons invitée à intervenir lors d’une table ronde sur les rapports avec la police dans le TdS pendant l’exposition 200 Roses .

Piti Pietru. Je m’appelle Piti. Je suis travailleuse du sexe à Genève et dans toute la Suisse romande. Mon activité a longtemps été principalement un travail de rue, mais aussi via Internet. Aujourd’hui, même si je continue à travailler dans la rue, mes revenus proviennent majoritairement des sites d’escorting. Le travail a évolué, ce qui a modifié mes habitudes.

CO. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta manière de travailler ? Tu disais que tu avais un travail de rue et que maintenant, tu travailles aussi sur Internet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s’organise dans ta vie ?

Je commence à me préparer vers 18h : repas tôt, douche, maquillage. Le choix des tenues n’est pas anodin : j’adapte les couleurs et les styles en fonction des saisons et de ce qui attire le plus de clients. J’arrive dans la rue vers 22h, car avant, la plupart des hommes sont encore avec leur femme. Mes horaires vont généralement de 22h à 4h, 4h30, voire 5h, selon mes gains. Avec le temps, j’ai changé ma façon de faire : avant, je restais jusqu’au bout, mais maintenant, dès que j’ai atteint mon objectif financier, je rentre. Parfois dès 2h, parfois plus tard, mais rarement après 5h, car il n’y a plus vraiment de clients à ce moment-là.

PP. L’argent, tout simplement. Comme dans n’importe quel métier, il faut s’adapter aux nouvelles réalités. Le monde a changé, et on ne peut plus travailler comme avant. Il y a de moins en moins de clients dans la rue. Je remarque qu’ils sont souvent très jeunes ou très âgés, mais qu’il y a peu de personnes d’âge moyen.

CO. Peux-tu nous parler de ton travail de rue, de ton rapport aux clients et à la ville ? Est-ce que tu pourrais décrire l’endroit où tu travailles, pour donner un imaginaire à celleux qui ne connaissent pas Genève ?

PP. Je travaille sur le boulevard Helvétique, à Genève. C’est un grand boulevard qui relie le quartier de Rive à l’hôpital, avec deux fois deux voies, une piste cyclable et des parkings entre les voies. Je me tiens presque au milieu du boulevard, près d’un petit passage, à côté d’une école d’art. Ce passage nous permet de nous isoler un peu des regards des passant·es.

C’est un lieu stratégique, très fréquenté, proche de la vieille ville. Il y a beaucoup de voitures, de vélos et de piéton·nes. Selon les jours, on croise des gens de passage ou des personnes qui viennent spécifiquement pour nous. On repère vite les clients potentiels : ceux qui ralentissent ou s’arrêtent contrastent avec ceux qui passent rapidement.

Sur le boulevard Helvétique, je me tiens dans la phase montante. Les phares des voitures éclairent régulièrement nos visages, avec une voiture toutes les 30 secondes, moins entre 3h et 4h du matin. Le travail de rue, c’est surtout de l’attente : 99 % du temps, on ne fait rien. Parfois, je passe 7 à 8 heures dehors sans voir un seul client. Mentalement, c’est dur : on est là pour gagner de l’argent, mais il fait froid, on s’ennuie, et on ne fait aucune rentrée.

L’interaction avec les clients, en revanche, est formidable. J’ai grandi dans la rue, vécu en squat, donc ce monde-là m’est familier. Les relations y sont franches, directes, mais humaines. Ce n’est pas du tout comme dans les clichés pornos. Les clients arrivent, disent bonjour, on discute. Ils cherchent plus qu’une simple prestation sexuelle. Ils cherchent du réconfort, de l’écoute, un contact humain que la société ne leur offre pas toujours.

CO. Peut-être que ça t’évite le secrétariat que tu peux avoir quand tu travailles sur Internet. Il y a une forme de spontanéité aussi dans cet échange-là ?

CO. Est-ce que tu accepterais de partager ton expérience avec tes collègues de travail sur le boulevard ?

PP. Il y a une relation un peu complexe avec mes collègues sur le boulevard. Globalement, on s’entend bien. On vient d’horizons différents, avec beaucoup de filles de l’Est et d’Amérique du Sud, ce qui crée un joli melting pot. Même si on ne parle pas toujours la même langue, on arrive à se comprendre. C’est un peu comme dans n’importe quel boulot : on se dit bonjour, on prend parfois un café ensemble, et on se voit même en dehors du travail. C’est une vraie ambiance de collègues avec des objectifs communs.

Cela dit, il y a aussi une certaine rivalité. Si un client choisit d’aller voir une autre personne, il ne viendra pas me voir. Cette dynamique crée des tensions de temps en temps. Les différences culturelles jouent aussi un rôle : les Sud-Américaines ont une attitude plus détendue, alors que les filles de l’Est sont plus strictes avec la loi.

Moi, étant trans, je n’ai pas la même clientèle, ce qui me permet de m’entendre avec tout le monde, même si parfois je me retrouve un peu entre les deux clans. En général, l’ambiance reste sympa, on s’envoie des messages pour Noël et tout. Mais il y a quand même une certaine ambiguïté : quand quelqu’un·e traverse une période difficile, comme un burn-out, iel peut se retrouver assez seul·e. Il y a des associations qui viennent en aide, mais au fond, la question reste : dans n’importe quel boulot, si quelqu’un·e craque, est-ce que ses collègues vont vraiment l’aider ?

CO. Oui, comme dans n’importe quel travail. Tu ne te sens pas responsable de tes collègues comme d’un·e ami·e ou d’un·e membre de ta famille.

On fait aussi attention à ne pas baisser nos tarifs, surtout à la fin du mois. Si on commence à faire ça, c’est un cercle vicieux. J’ai vu en France que certaines filles qui baissent leurs prix sont manipulées par des proxénètes. À Genève, si une nouvelle propose des prix trop bas, on lui fait comprendre que ce n’est pas acceptable. Et si nécessaire, on peut recourir à la force.

PP. Je ne connais pas très bien les Pâquis, mais pour le boulevard, il y a deux histoires qui expliquent notre présence. La plus romantique et jolie, c’est que la prostitution a toujours eu lieu là, notamment autour de la promenade Saint-Antoine. Avant, la rue parallèle s’appelait la rue des Vieilles Filles, et c’était le lieu d’origine de la prostitution à Genève. C’était aussi à l’entrée de la ville, ce qui explique peut-être cette tradition. L’autre histoire c’est que le quartier de Rive, qui était autrefois peu fréquentable et avec des logements pas chers, a attiré beaucoup de filles. Comme la zone plus basse était surveillée, elles montaient un peu plus haut, et c’est ainsi que le boulevard a évolué. Il y a un peu de vérité dans chaque version.

CO. Quelles évolutions as-tu pu observer depuis que tu as commencé à travailler dans la rue, que ce soit en France ou en Suisse, ces dix dernières années ?

PP. Il y a eu plusieurs périodes. En France, à une époque, on avait énormément de clients, parfois 10 à 12 dans une soirée. Si on voulait, on pouvait continuer, mais à 2h du matin, on allait en boîte de nuit. Les prix n’étaient pas beaucoup plus bas par rapport au coût de la vie, et on gagnait beaucoup d’argent. C’était une période relativement facile. Puis, avec les années Mitterrand, la situation a changé. Il y a eu un tournant puritain qui a graduellement réduit cette forme de liberté, ce qui a eu un impact sur la prostitution. À Genève, le changement a été moins marqué, mais il a quand même eu lieu.

La polarisation de la société a vraiment changé les choses, notamment sous Sarkozy avec la loi sur les clients de prostituéesLa pénalisation des clients de prostituées n’a pas été adoptée sous Sarkozy, mais sous Hollande avec la loi du 13 avril 2016. Le gouvernement Sarkozy a toutefois renforcé la répression de la prostitution de rue (LOPPSI 2, 2011)., ce qui a compliqué le travail pour nous. C’est à ce moment-là que j’ai quitté la France, car travailler sans macMaquereau, proxénète. est devenu impossible et les conditions sont devenues très violentes. La société s’est renfermée, et ça a eu des conséquences directes sur notre travail.

Les applications de rencontres comme Tinder ont aussi changé la donne. Avant, pour avoir du sexe rapidement, il fallait forcément passer par un·e TdS, mais maintenant, c’est beaucoup plus facile avec ces applications. Puis, le COVID a encore modifié la situation. Avant, j’avais 80 % de mes clients dans la rue et 20 % en ligne. Après le COVID, c’était l’inverse : 80 % en ligne et 20 % dans la rue.

PP. Oui, moralement, c’est devenu plus difficile. Il faut attendre plus longtemps et faire plus d’efforts pour se démarquer des autres. La compétition est plus rude et il y a moins de camaraderie entre nous. Il y a aussi moins de clients, donc c’est devenu plus dangereux. En plus, on nous identifie souvent à des images issues de sites comme YouPorn, avec des prestations plus compliquées que celles que l’on faisait avant.

PP. Oui, c’est compliqué pour moi. J’ai été dans la rue très jeune et j’ai toujours eu une relation difficile avec l’autorité, donc ma vision des rapports avec la police est très biaisée. Mais je vais essayer de prendre un peu de recul et ne pas dire que « tous sont des cons », même si c’est ce que je pense parfois.

Il y a plusieurs types de police. La BTPILa BTPI est la Brigade de lutte contre la Traite d’êtres humains et la Prostitution Illicite, corps de la police genevoise., qui est chargée de la prostitution, a des rapports presque normaux avec moi. Mais ils me contrôlent souvent, parfois de manière répétée, alors que je suis toujours la même personne. Je pense qu’ils ont des quotas à remplir, qu’ils se montrent.

PP. À Genève, pour travailler en tant que TdS, il faut se faire référencer à la BTPI. On doit se présenter à la police, donner nos empreintes et photos, et être inscrit·e·s dans un fichier spécifique des travailleur·euses du sexe. C’est absurde, parce qu’on est le seul métier à avoir un fichier à part, sans avoir commis de crime. Certains cantons ne le font même pas, c’est juste ridicule. C’est une loi qui change la relation avec la police. Quand ils nous cherchent dans ce fichier, c’est comme s’ils cherchaient des délinquant·es ou des gens qui veulent contourner la loi.

La BTPI contrôle deux choses : si on est bien référencé·es et si on n’a pas de poursuites en cours. Si on a une poursuite, on risque l’arrestation. Les contrôles varient, c’est parfois tous les jours, parfois on passe un mois sans les voir. Globalement, ça se passe bien, avec des échanges simples et cordiaux. Mais je ne suis pas sûre que je les contacterais en cas de gros problème, à cause de mon rapport à l’autorité. Par contre, la police municipale et les autres forces de l’ordre sont plus compliquées. On est des femmes dans la rue et souvent confrontées à des hommes machistes qui exercent une autorité abusive.

Les policiers parfois se postent avec leur gyrophare sans raison apparente, comme pour attraper des scooters. Parfois, ils viennent faire des remarques absurdes, comme une fois où j’avais mon pied sur la bande cyclable, ils m’ont envoyé une amende, que je n’ai jamais payée. Il y a aussi des lois floues concernant la prostitution, comme la distance à respecter avec les écoles ou le fait de racoler sous un abri de bus. Une amie a été amendée pour ça, car elle s’était abritée pendant un orage. L’application de ces lois est souvent confuse et dépend de l’interprétation des policiers.

La police joue souvent à un jeu où ils cherchent à nous coincer, parfois en attendant des heures pour nous attraper dans des endroits insignifiants, comme des petites cours. C’est une pression inutile. Mais quand il y a des vrais problèmes, comme des menaces avec une arme ou des agressions, ils sont absents. Récemment, une de nos collègues a été poussée et menacée avec un revolver, mais la police est arrivée 45 minutes après. La même chose s’est produite avec un homme portant une machette, où la police a mis 45 minutes à arriver. C’est frustrant, car on se demande si ce délai serait accepté si ça se passait dans une bijouterie.

On n’est pas pris·es au sérieux, ni par la population ni par la police, qui abuse souvent de son autorité. Cela vient d’un manque de connaissance de notre travail et d’une vision déformée de notre réalité. On est des femmes, souvent étrangères, et on devient une cible facile. Pourtant, je remarque que la police semble un peu plus consciente qu’avant, bien que ce soit encore difficile. La situation reste compliquée, comme on l’a vu avec l’affaire RoxaneL’affaire Roxane fait référence à un cas de viol et de séquestration commis par un policier genevois, en congé envers une TdS. Cette agression a eu lieu en 2018. La victime aurait été soudoyée par la police pour ne pas porter plainte. L’affaire est encore en cours d’instruction., une connaissance à moi.

CO. Tu as participé à des évènements publics ces derniers temps. Est-ce que tu serais d’accord de nous en parler un peu ?

PP. Je m’engage publiquement pour deux raisons. D’abord, d’un point de vue personnel, c’est important pour moi de ne pas m’isoler, surtout avec le passage du travail de rue à l’Internet. Je veux faire partie de cette société, et je sais que si j’attends que les autres m’y laissent ma place, ça n’arrivera jamais. Mais l’aspect le plus important est de faire connaître le travail du sexe pour que celleux qui viendront après moi soient perçu·es différemment dans la société. Je veux que la jeune génération comprenne la réalité du travail du sexe, démystifier les idées reçues et mettre en lumière la vérité.

J’ai l’âge et l’expérience nécessaires pour ne plus avoir peur de rien. Ma vie est ce qu’elle est, et je n’ai plus rien à perdre. Je profite donc de cette liberté pour m’exprimer. J’ai déjà fait des podcasts comme Le Monde de Piti et Les Jeudis du boulevard avec l’association Aspasie, dans lesquels on discutait, avec Judith [Aregger], de thématiques communes, les démystifiant. Je participe aussi à des travaux académiques avec des jeunes diplômé·es et je donne des interventions sur le travail du sexe à l’université. Par exemple, avec des doctorant·es, on a réalisé une étude sur les relations entre les habitant·es des Pâquis et les travailleur·euses du sexe.

On a aussi mené des entretiens qui ont donné lieu à une pièce de théâtre créée par Nina VallonQuand je passe, performance de Mélanie Fréguin et Nina Vallon, jouée au théâtre du Galpon, 2024., dans laquelle j’ai joué il y a quelque temps. J’espère vraiment que cette pièce vivra encore longtemps. J’essaie de contribuer à ma manière, avec ce que je peux faire. Si personne ne parle, rien ne changera. Ça me fait du bien, et ça fait du bien à la profession. Alors je ne vois pas pourquoi je m’en priverais.

CO. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Est-ce qu’il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou un sujet qui te vient à l’esprit ?

PP. Oui, il y a un thème qui est venu en filigrane, ce sont les enjeux de santé liés au travail du sexe. C’est un des travaux que j’ai réalisés avec des chercheur·euses de l’Université de Lausanne. Je pense qu’il y a des pathologies spécifiques aux TdS. Quand on parle de santé, on parle souvent de santé physique, surtout quand il s’agit de prostitution, qui est souvent vue comme un travail à risque. Mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit le cas. La rue a ses propres codes, et si tu les respectes, ça va. Bien sûr, il y a des risques, comme celui de l’agression, mais ça peut arriver à n’importe qui, à n’importe quel moment. Je pense que le véritable problème, c’est la santé mentale, qui est aujourd’hui la grande oubliée. On fait un travail où on est rejeté·es par la société, et ce rejet crée des traumatismes. C’est un double traumatisme parfois, parce qu’on vit ça en silence. On ne le dit à personne, et ça nous fait vivre une réalité différente de celle que les autres perçoivent.

Je trouve que le milieu LGBT nous comprend mieux, car elleux vivent aussi cette dualité entre ce que les autres perçoivent d’elleux et ce qu’iels sont réellement. C’est compliqué, et un·e psychologue pourrait analyser ça mieux. Mais il y a un vrai problème d’isolement. La société nous rejette, mais nous aussi, on s’éloigne. Par exemple, on passe la journée à attendre un client, ce qui rend difficile le fait d’avoir une vie sociale. Ça nous empêche de participer à des activités comme aller dans un club de sport, car un client peut nous appeler à tout moment. La santé mentale des travailleur·euses du sexe, c’est un sujet négligé, mais qui devrait être pris au sérieux. En plus, les clients nous confient parfois des histoires lourdes. Certains ont été violés, d’autres ont vécu des abus familiaux. C’est difficile à gérer. Et on n’a aucune formation pour cela, donc on prend tout sur nous.

Le placard ou le stigmate, visibilités et enjeux du coming out des TdS —

Lorsque l’on parle de coming outLe coming out (ou la sortie du placard) est l’annonce volontaire à son entourage de son orientation sexuelle ou de son identité genre. On utilise aussi ce terme dans le travail du sexe quand on révèle à son entourage que l’on fait ce métier., concernant les travailleur·euses du sexe, celui-ci peut revêtir plusieurs sens. Nous en avons, au moins, dénombré deux. À savoir, pour commencer, le coming out privé, celui que l’on fait auprès de l’entourage : des ami·es, des proches, des familles, des partenaires. Puis, il y a le coming out public, qui est le fait des personnes qui prennent la parole publiquement en tant que TdS.

On pourrait penser que cette deuxième forme de coming out précède le plus souvent la première, que les personnes qui décident de militer hors de l’anonymat, sont d’abord passées par l’étape de l’annoncer à leurs proches. Mais il existe certainement autant de cas de figures, et de manières de faire à ce sujet, qu’il existe de TdS.

À l’inverse, ne pas être out, du moins auprès de ses proches, est souvent décrit comme un lourd secret à porter. Un secret, dont on redoute qu’il soit un jour percé, pour les raisons évidentes liées au stigmate qui entoure le TdS. Cette quasi-double vie demande une organisation méticuleuse, et signifie devoir mentir la plupart du temps, comme pour justifier la manière dont cet argent a été gagné. On note aussi, que d’autres personnes ont un réel plaisir à vivre en portant ce secret, pour le sentiment d’immense liberté qu’il peut leur apporter.

Pour en revenir au principe de militer à visage découvert ou encore avec son nom, celui-ci est souvent impulsé par la nécessité de personnifier une lutte. C’est un sujet récurrent, qu’ont en commun beaucoup de milieux militants, et le TdS n’échappe pas à ces enjeux. S’agissant ici de fluidifier la communication avec le grand public, de mettre un visage sur certaines revendications ou récits de vie, le milieu militant TdS se voit particulièrement forcé d’afficher certain·es individus, en raison des thématiques qu’il porte, encore très loin de faire consensus. Même si l’on considère que c’est un bénéfice pour la cause en général, militer hors de l’anonymat, signifie également s’exposer à de considérables risques. Harcèlement, insultes, menaces : la haine putophobe peut prendre bien des formes, que les détracteur·ices les plus hostiles diffusent, autant en virtuel qu’en réel.

Tenir une banderole en manifestation, signer des textes, posséder un compte sur un réseau social, performer à visage découvert, parler à une table ronde publique : autant de manières de s’exposer à des représailles.

Une situation de violence et de harcèlement reconnue, est celle à laquelle Maïa Izzo-Foulquier a dû faire face, et qui est reconnue comme une cause de son suicide en 2019. Elle était une artiste pluridisciplinaire, une pute, et une membre du STRASS. Elle était également co-rédactrice du blog Ma lumière rouge, où on peut y lire une de ses dernières publications qui s’intitule Pourquoi je n’écris plus dans ce blogThelma Hell, « Pourquoi je n’écris plus dans ce blog », Ma lumière rouge, Libération, 2019.. Dans cet article, elle parle précisément des conséquences de son outing et du stigmate qu’elle a dû porter.

Mais la putophobie ne se circonscrit évidemment pas au cyberharcèlement. Elle peut tout aussi être intériorisée et se manifester au sein des cercles que l’on pourrait penser progressistes, ou dans lesquels on pourrait au moins prétendre se sentir en confiance. La stigmatisation n’y est alors pas clairement énoncée. Et le fait de considérer systématiquement le TdS comme marginal participe, de fait, à la normalisation de certaines réactions lorsque l’on annonce que l’on est TdS. On s’attend nécessairement à des répercussions sur la façon dont on pourrait désormais être perçu·es, au niveau sexuel, relationnel, etc. Alors qu’il pourrait en réalité en être tout autrement.

La question de la visibilité touche à celle de la starification, un phénomène assez répandu dans le milieu TdS, dès lors que l’on décide de s’afficher à visage découvert. Cette stratification se mesure, en quelque sorte, à la présence sur les réseaux sociaux, aux invitations à des évènements dédiés, mais aussi à combien une personne s’exporte, en tant que TdS, vers d’autres activités, pour y prendre la parole. On pense d’abord au milieu des arts vivants, des arts visuels, de l’édition, etc. Toutes ces interventions sont faites au nom de, le processus d’incarnation individualisée est toutefois inévitable. La principale raison étant tout simplement qu’il manque – numériquement parlant – de personnes qui acceptent de prendre ce rôle, on voit alors toute l’attention portée sur les quelques-un·es qui sont visibles.

On pourrait alors se demander qui sont ces personnes qui peuvent et veulent bien militer, agir, et évoluer vers d’autres sphères. De nouveau, sans vouloir dresser de portrait type ou de grandes généralités, on observe toutefois que la grande majorité des personnes qui s’expriment publiquement et prennent ensuite un espace important, sont celles qui ont des ressources. Comme dans tous les domaines, le TdS n’échappe en aucun cas aux dynamiques de hiérarchisation et de privilèges, et il est certain que la parole publique n’est pas forcément menée par les personnes les plus précarisées de la profession.

Un autre phénomène que l’on observe assez fréquemment est celui de la glamourisation, qui consisterait ici en une capitalisation esthétique sur sa propre pratique du travail du sexe.

Cette question est finalement très proche de celle de la fierté, car on pourrait les appréhender toutes deux comme des stratégies d’empouvoirement, face aux injonctions à la honte ou à la culpabilité et à la négation du libre arbitre.

Dans ce cas, comme dans bien d’autres, on ne peut pas réunir tous·tes les travailleur·euses du sexe sous un seul et même parapluie rouge. La possibilité d’esthétiser ou d’être fier·e de son propre métier est co-dépendante du respect et de la dignité avec lesquels il est également traité socialement. On ne peut donc pas mettre sur le même plan une personne qui exercerait en tant strip-teaseur·euse et une autre en tant que travailleur·euse de rue. Cela a également directement à voir avec l’exposition au danger, avec la reconnaissance de ce métier et des droits qui y sont liés, ou encore avec une certaine implication du corps vis-à-vis des clients. En d’autres termes, plus un métier va être considéré comme dégradant, moins il a de potentiel pour une quelconque capitalisation sociale ou esthétique, et moins il est visible aux yeux d’un plus large public.

Lors de la préparation de l’exposition 200 Roses, nous avons été confronté·es à une certaine limite de l’outing. Au début de la préparation de l’exposition, nous avons été mis·es en lien avec une artiste, anciennement TdS. Comme lors de notre première exposition Argent Facile, toutes les personnes exposées pratiquaient ou avaient pratiqué le travail du sexe, cela faisant partie du principe même de notre programmation. Cela ne nécessitait pas forcément que les personnes qui exposaient soient out, car une forme d’anonymat était possible, mais il allait de soit que leur travail artistique serait de facto associé au travail du sexe. Après quelques échanges téléphoniques, cette personne a finalement refusé de participer à l’exposition, préférant voir un jour ses poèmes et ses peintures publiés ou montrés dans un cadre où il ne serait pas question de contextualiser ensemble cette pratique artistique et son métier de travailleuse du sexe.

Cette situation a été vécue comme une sorte d’impasse, autant par nous que par elle. En voulant créer un espace de visibilisation des travailleur·euses du sexe, nous mettions quelqu’une face à une situation d’exclusion par son refus d’être associée au TdS dans une situation où elle avait l’opportunité de montrer son travail.

Il y a bien quelques souminateurs qui essaient de dépasser les limites, entretien —

Cet entretien a été réalisé avec Fraiz, un·e des artistes que nous avons invité·e à montrer une pièce lors de notre première exposition Argent Facile en 2022. Nous avons échangé autour de ses différentes activités de TdS et artistiques.

Fraiz. Actuellement, je ne fais que de la domination, en virtuel et en réel. Pour le virtuel, je travaille principalement via VTC (Vend Ta Culotte), et un peu via Twitter. Sur VTC, je réalise des vidéos solo ou bien parfois en collaboration avec mes clients réels. Je propose aussi des services spécialisés, principalement via Snap ou Skype, où je donne des ordres à mes clients. En réel, je reçois à domicile et pratique la domination.

F. Le BDSML’acronyme BDSM signifie Bondage Discipline / Domination Sadisme Masochisme et regroupe toutes les pratiques sexuelles tenant de jeux de domination et de soumission. m’intéressait déjà dans ma vie personnelle. Au début, je ne faisais que de l’escorting, mais je me suis rendu compte que j’étais attiré·e par la domination, même si je n’avais que très peu expérimenté cela dans ma vie privée. C’était quelque chose qui me fascinait énormément. En y réfléchissant, je pense que c’était une sorte de déclencheur : l’idée de dominer des hommes cis et de les faire payer pour ça me plaisait beaucoup. J’ai donc commencé à m’informer sur les pratiques, et j’ai constaté que j’avais une aptitude naturelle pour cela. Je me suis lancé·e, et dès le début, ça a bien fonctionné. Ce n’était pas une question de quantité de clients, mais de satisfaction personnelle dans la manière dont je réalisais les choses.

F. Je pense que j’avais envie de pratiquer davantage dans ma vie personnelle, mais je n’avais pas beaucoup d’occasions. Le fait de pouvoir dominer des hommes cis et de leur infliger des choses, tout en exerçant un contrôle sur eux, a joué un rôle de déclencheur. Je n’avais pas envie d’offrir ce plaisir gratuitement à des hommes cis. L’idée de les faire payer pour ça m’a aussi motivé·e. C’est d’ailleurs à ce moment-là que ma misandrie a commencé à se développer, ce qui a renforcé mon envie de dominer les hommes.

CO. Pour toi, qu’est-ce que cela change par rapport à l’escorting classique ? Comme tu as les deux expériences.

F. J’ai beaucoup moins de problèmes avec les clients de domination. Il y a bien quelques souminateurs (contraction de soumis et dominateur) qui essaient de dépasser les limites, mais ça reste mineur comparé à toutes les agressions que j’ai subies en tant qu’escort. Sur le plan de la sécurité, cela change énormément. Même lorsque je me fais reconnaître dans la rue, les clients restent respectueux dans leur approche. Ils viennent me voir, mais ils me vouvoient et se placent d’emblée en tant que soumis. Ce n’est pas du tout comme avec les clients d’escorting, où je me faisais souvent harceler ou attaquer, simplement parce que je ne répondais pas ou qu’ils essayaient de m’aborder de manière agressive. En fait, cette nouvelle activité m’a apporté beaucoup plus de sécurité.

Cela dit, c’est moins facile que l’escorting. Avec l’escorting, je pouvais complètement me détacher, j’exécutais une prestation sexuelle sans trop réfléchir. En revanche, la domination demande beaucoup plus de préparation. Il faut que je m’assure d’avoir le bon matériel, surtout si des éléments comme le latex sont impliqués. Il y a aussi toute une préparation mentale à faire concernant le déroulé de la séance : comment je vais gérer le temps, comment l’histoire va s’articuler, et comment je vais jouer mon personnage. Je suis une personne plutôt chill et sympa, il faut vraiment que j’entre dans le rôle de domDom signifie dominateur·ice. pendant la séance. Je dois aussi être créatif·ve en fonction des fantasmes des clients. Ça demande bien plus de charge mentale que l’escorting et ça m’épuise davantage. Après une séance de domination, je suis épuisé·e, alors qu’après une séance d’escorting, je me sentais plus mécanique et détaché·e.

F. Les souminateurs sont des hommes qui prétendent être soumis, mais en réalité, ils ne le sont pas vraiment. Ils essaient constamment de reprendre le contrôle, ce qui les rend difficiles à gérer. C’est compliqué car ces personnes vont souvent outrepasser les limites. Contrairement à de vrais soumis, qui désirent la soumission et l’acceptent mentalement, les souminateurs ne sont pas réellement soumis, ils cherchent toujours à avoir un certain pouvoir ou à te manipuler.

F. Non, je ne change pas mes tarifs. Je n’ai pas envie d’augmenter mes prix juste parce que la domination demande plus de préparation mentale. J’aime vraiment ce que je fais, même si c’est plus exigeant. Si je devais augmenter mes tarifs, ce serait principalement pour des raisons financières, pas parce que je considère la domination comme plus difficile. Même si elle l’est, je prends beaucoup de plaisir à la pratiquer.

F. Je pratique principalement la photographie, la vidéo et le dessin. En ce moment, la photo et la vidéo sont un peu en retrait car je peine à trouver des personnes pour participer à mes projets à Marseille, ce qui m’oblige à me déplacer pour réaliser mes œuvres et complique un peu les choses. Mon travail artistique est souvent porté par une démarche politique. Je traite de sujets comme le TdS, la queerness, le handicap, et je travaille beaucoup avec des gens pour donner de la visibilité à ces causes. Mon travail artistique comporte aussi une dimension pédagogique. Par exemple, j’ai un projet de série de portraits. Dans cette série, l’idée est de montrer ce que cela signifie d’être trans et travailleur·euse du sexe, en explorant la dualité entre la personne qu’on est en tant que trans et la personne qu’on devient dans le rôle de TdS. Cela permet de mettre en lumière la pluralité des profils. Certaines personnes restent ouvertement trans dans leur rôle de TdS, tandis que d’autres préfèrent garder un cis-passing. Mon objectif est de montrer ces différences et de démontrer que la manière dont on se comporte dans notre quotidien et dans notre travail peut varier énormément.

CO. Est-ce que tu voudrais développer sur les liens entre ton identité de TdS et de personne trans, par exemple, en ce qui concerne des choix comme celui de faire de la domination, notamment en relation avec ta propre sécurité ? Est-ce que cela joue un rôle dans ton approche ?

F. Je n’ai pas encore abordé cet aspect. Mais en effet, ma pratique de la domination est liée à ce que je vis. Je suis ouvertement non-binaire dans mon rôle de dom. Depuis ma mammectomie, je ne peux plus faire d’escorting, car beaucoup de clients préfèrent les femmes avec des seins. Cependant, en tant que dom, ce n’est pas un problème. Certains clients continuent à m’appeler « Maîtresse », même si ce n’est pas quelque chose que je revendique. Sur mes annonces, je me présente comme étant trans. C’est intéressant, car je me fais appeler « Majesté », un terme neutre, ou parfois « Daddy ». La plupart des clients respectent mes pronoms sans problème. Le fait de pouvoir continuer à travailler avec des clients cis-hétéros en tant que dom et personne trans a été un grand avantage par rapport à l’escorting. Je me sens plus libre d’exprimer ce que je suis, parce que les clients me voient davantage comme un esprit que comme un corps. Ils s’intéressent à la pratique, à ce que je vais apporter, plutôt qu’à un simple corps. En escorting, il y a une objectification plus forte, et le fait que je n’ai plus de seins peut être un frein pour certains.

CO. Peut-être que dans ce rôle de domination, il y a déjà une sorte de renversement des genres, un questionnement de la sexualité et de l’orientation. Cela permet à certains de flouter les lignes, non ?

F. Oui, il y a des clients qui demandent de la féminisation ou du peggingLe pegging est une pratique sexuelle de pénétration, réalisée généralement avec un gode-ceinture., sans pour autant se considérer comme gays. Ils s’imaginent se faire pénétrer, ce qui, même s’ils ne se disent pas gay, reste un fantasme un peu flou. Mais il y a aussi un côté très politique dans la domination. Personnellement, je politise beaucoup ma pratique. De nombreux·ses TdS utilisent l’humiliation, parfois en traitant leurs clients de femmes ou de petites putes. Moi, je préfère m’orienter vers l’humiliation liée à la masculinité. C’est une manière de déstabiliser les hommes en les confrontant à leur propre identité de genre. Cette approche attire des clients qui s’intéressent aussi à la dimension politique de la domination. Contrairement à l’escorting, où les préoccupations politiques sont souvent absentes.

F. Oui, certains soumis deviennent plus conscients de leurs privilèges, deviennent plus woke. J’ai même reçu des messages de clients me remerciant, parfois en me faisant des dons, disant qu’ils avaient été brainwashed par ma pratique. C’est gratifiant de voir qu’une certaine forme de militantisme peut naître de ce cadre-là, même si cela ne fonctionne pas avec tous. Pour ceux avec qui ça marche, c’est un vrai plaisir.

En Toute IntimitéPièce présentée dans l’exposition Argent Facile

Il s’agit d’une installation vidéo que j’ai réalisée pour mon diplôme des Beaux-Arts. J’ai utilisé des extraits de films pornos que j’ai déformés visuellement. Ce n’étaient pas des extraits bruts, bien qu’on comprenne que c’était du porno. Par-dessus, j’ai intégré des messages vocaux et des captures d’écran de messages envoyés par des clients d’escorting. Ces messages sont remplis de menaces et d’insultes, et la violence s’intensifie au fur et à mesure. Cette vidéo parle des agressions et des viols que j’ai subis, plusieurs messages contiennent des menaces de mort ou de viol. Quand j’ai présenté cette œuvre à l’école des Beaux-Arts, elle était projetée dans une pièce transformée en chambre avec un lit, et la vidéo était projetée sur le mur avec un son puissant. L’objectif était de rendre l’expérience immersive. Lors d’Argent Facile, on a plutôt choisi de créer un petit salon avec un casque audio, mais le but restait le même : l’immersion. L’idée est de rendre cette vidéo inconfortable pour le·a spectateur·ice, de le·a confronter à la violence et à la réalité du harcèlement que subissent les TdS. Ce n’est pas une dénonciation de la dangerosité du TdS en soi, mais plutôt un sous-texte sur la dangerosité liée aux lois et à l’absence de protections pour les TdS.

Un fanzine accompagnait l’installation, avec des captures d’écran des messages, ainsi que des dick pics que j’avais reçues. Ces images étaient là pour illustrer la violence des agressions quotidiennes. Les messages que j’ai reçus étaient parfois des menaces très violentes, mais aussi des tentatives d’humiliation. Le fanzine ajoutait une dimension encore plus brute à l’œuvre.

Zusammen sind wir stark: Gemeinschaft und Solidarität in der Sexarbeit — (de)

Das Sexworkers Collective wurde 2021 in der Deutschschweiz von und für Sexarbeiter·innen gegründet. Ihr Ziel als Netzwerk ist es, sich gegenseitig zu unterstützen, eine Gemeinschaft aufzubauen und eine Stimme für die Rechte von Sexarbeiter·innen zu sein.

Der folgende Beitrag ist eine Transkription aus einer Reihe von Interviews mit mehreren Sexarbeiter·innen, denen das SW Collective die gleichen Fragen stellte.

Solidarität, kollektiver Widerstand, Aktivismus und gegen seitige Hilfe sind in der Geschichte der Sexarbeit tief verankert. Im Laufe der Geschichte haben Menschen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten, Diskriminierung, Stigmatisierung, Kriminalisierung und Gewalt erfahren.

In vielen Gesellschaften galt die Sexarbeit aufgrund patriarchaler Normen und religiöser Lehren als sündhaft oder unmoralisch, und wurde mit Krankheit und sozialer Störung in Verbindung gebracht. Auch heute müssen Sexarbeitende für ihre Rechte und Anerkennung kämpfen: Sogenannte SWERFs (Sex Worker-Exclusionary Radical Feminists oder Sexarbeitsfeindliche Feminist·innen auf Deutsch) fordern die Kriminalisierung der Kunden von Sexarbeitenden. Diese Umstände machen die Arbeit und das Leben von Sexarbeitenden schwierig, manchmal sogar unerträglich.