Table des matières

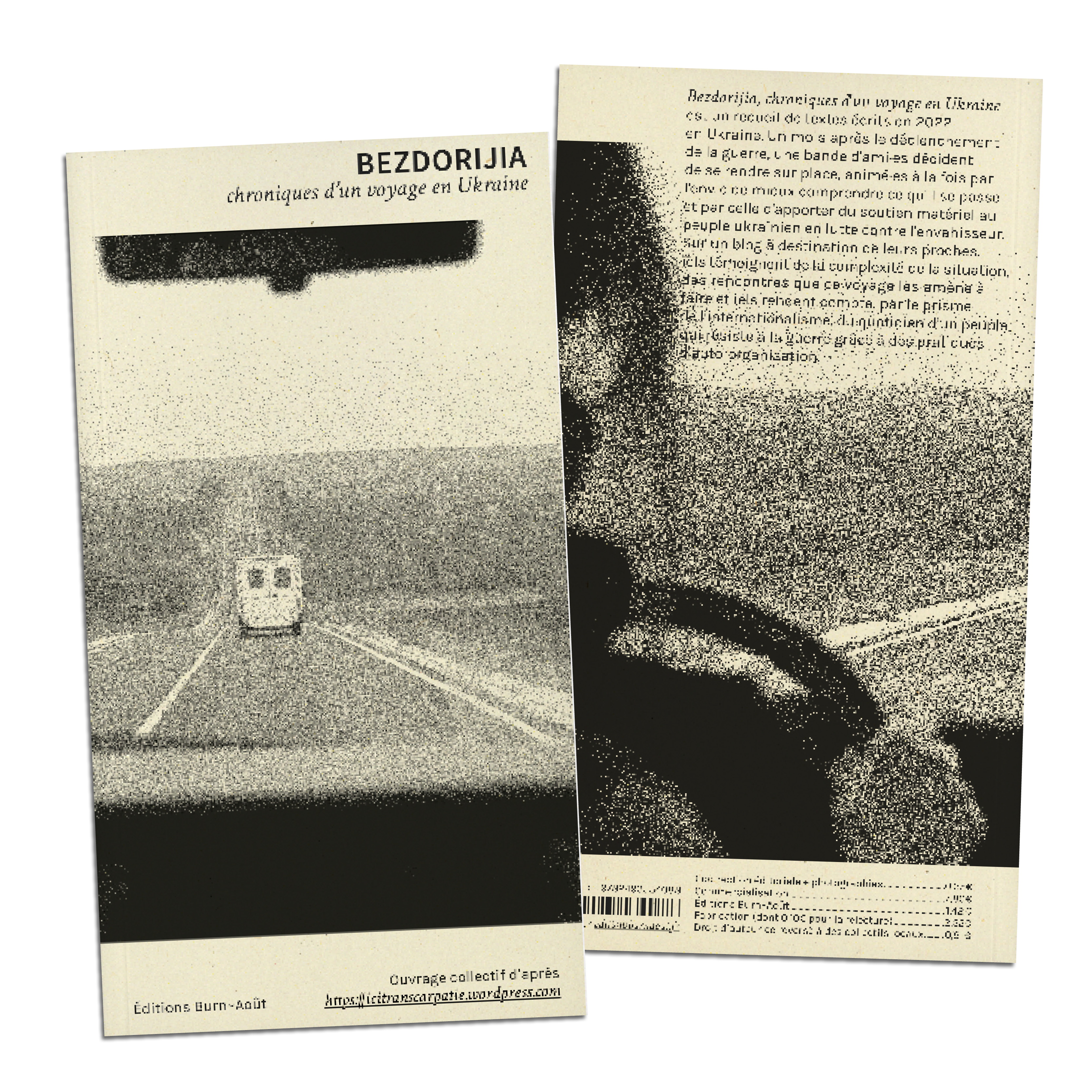

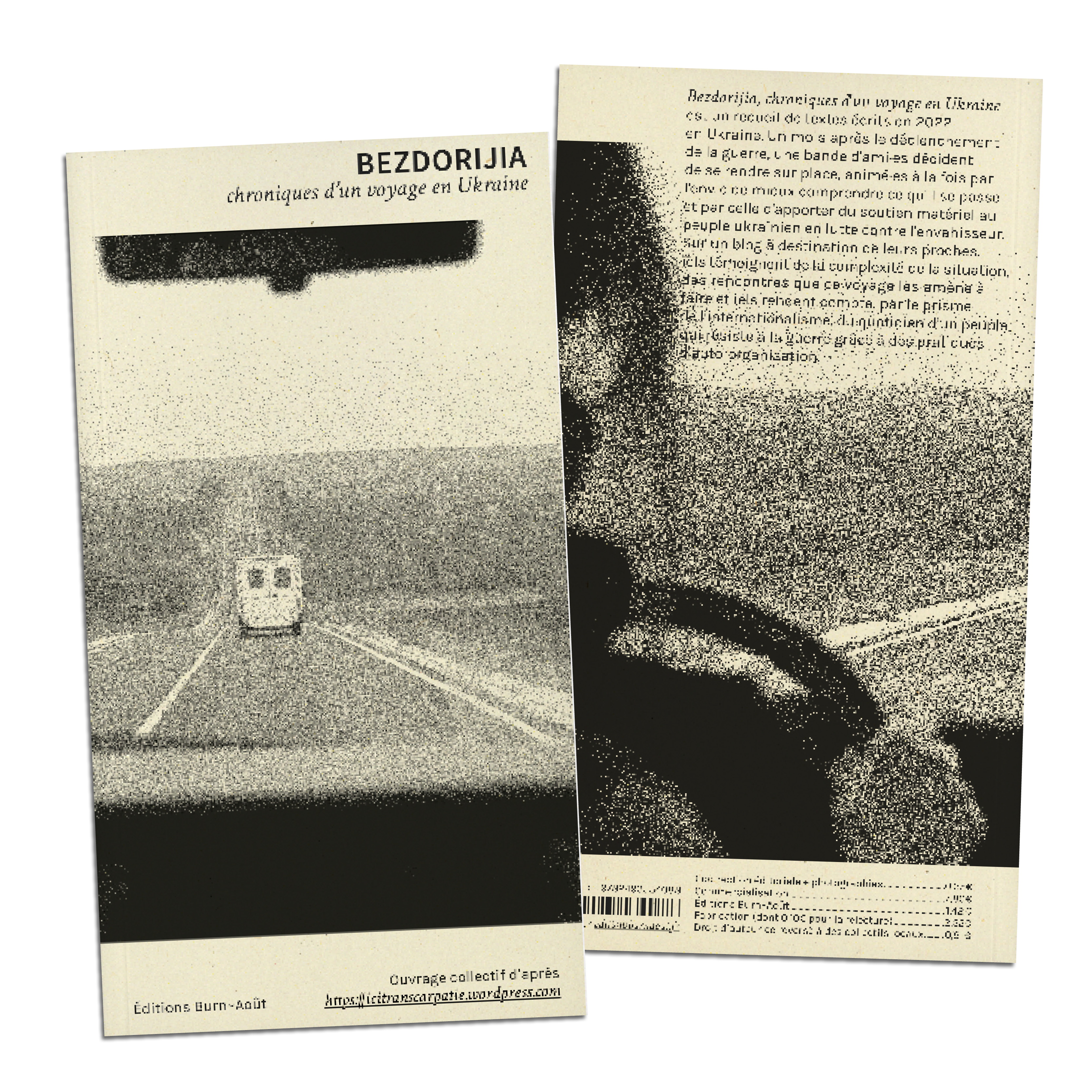

Bezdorijia, chroniques d’un voyage en Ukraine

Bezdorijia, chroniques d’un voyage en Ukraine est un recueil de textes écrits en Ukraine en 2022. Un mois après le déclenchement de la guerre, quelques ami·es décident de se rendre sur place, animé·es à la fois par l’envie de mieux comprendre ce qu’il s’y passe et par celle d’apporter un soutien matériel au peuple ukrainien en lutte contre l’envahisseur. Sur icitranscarpartie, un blog à destination de leurs proches, iels témoignent de la complexité de la situation et des rencontres que ce voyage les amène à faire. Iels rendent compte, depuis une perspective militante, du quotidien d’un peuple qui résiste à la guerre en mettant en place des pratiques d’auto-organisation.

Texte intégral

Ce PDF a été mis à jour le 24/12/24 à 17 h 12.

- Crédits photos

- Appendix A: Note Raspoutitsa

- Appendix B: Note sur les langages inclusifs

- Nous sommes toujours dans le présent — [1]

- Avant-propos

- Ici Transcarpatie : Par le collectif Ici Transcarpatie

- Solidarité en transcarpatie

- Voyage, voyage

- Première journée

- Trajet à Oujhorod

- Au restaurant

- Aller à Kyiv en ambulance… Et rentrer à Carpates !

- Entretien avec des étudiants

- Errance à Kyiv

- Entretien avec Sergï

- Entretien avec Sergiy Movchan d’Operation Solidarity

- Entretien avec des Ukrainiennes originaires de Lougansk et Severodonetsk

- De l’autre côté

Appendix A: Note Raspoutitsa

Raspoutitsa, littéralement « saison des mauvaises routes », est le nom du groupe Signal avec lequel le collectif Ici Transcarpatie communiquait.

Il s’agit d’un mot russe désignant les périodes de l’année durant lesquelles, du fait de la fonte des neiges au printemps ou des pluies d’automne, une grande partie des terrains plats se transforme en mer de boue sous l’action de l’eau. Ce terme évoque aussi la débâcle des armées tentant d’envahir la Russie, la fonte des neiges rendant la route impraticable.

Appendix B: Note sur les langages inclusifs

Le langage, parce qu’il est enchevêtré dans les constructions sociales, est le reflet des rapports de pouvoir qui nous entourent. Conscient·es de sa capacité à pouvoir dans un même temps les subir et les transformer, nous faisons le choix d’employer dans ce livre des formes de langues qui expérimentent d’autres façons d’écrire le genre. La pluralité des formes qui s’inventent nous paraît plus intéressante que l’homogénéisation, c’est pourquoi plusieurs types d’écritures inclusives sont employés par celles et ceux qui ont participé à l’élaboration de ce livre.

Dans le texte du collectif de la Cantine syrienne de Montreuil, Nous sommes toujours dans le présent (p. 25), et dans celui de Juliette, De l’autre côté (p. 201), le point médian est utilisé pour les noms, adjectifs et participes passés dont les formes féminines et masculines ne différent que par la présence ou l’absence d’un-e final (par exemple : les habitant·es sont parti·es) ; la contraction est utilisée pour les noms et adjectifs ayant des suffixes différents au masculin et au féminin (par exemple : auteurice, acteurice).

Dans Avant-propos (p. 31) de Nollaig et les textes de Ici Transcarpatie (p. 51), les mots dont la forme varie en genre sont accordés au féminin. Dans le cas d’institutions ou de groupes de pouvoir qui maintiennent l’ordre patriarcal en place, la forme masculine est utilisée : ainsi pour la police, les groupes d’extrême-droite et l’armée régulière, c’est le masculin qui est choisi, tandis que pour les volontaires, c’est le féminin.

Non loin de l'attaque de missiles russes du 14 juillet ayant détruit plus de trente-six immeubles.

Les volontaires organisent les navettes d'évacuation des civil·es fuyant le territoire.

Camp d'attente des déplacé·es.

Les voitures font la file pour entrer en Ukraine.

Un groupe d'artistes colle les affiches de l'atelier de lithographie des étudiant·es des Beaux-Arts de Paris.

Nous sommes toujours dans le présent — La Cantine syrienne de Montreuil est un espace transnational de rencontres et d’entraide impulsé par des révolutionnaires syrien·nes en exil et des militant·es internationalistes à Montreuil. Depuis 2019, en plus des repas solidaires hebdomadaires, la Cantine syrienne organise des moments de discussion et de partage pour réfléchir aux expériences des soulèvements populaires des dernières années avec ceux et celles actif·ves sur le terrain. « Inspirés par d’autres cantines populaires comme la Cantine des Pyrénées (XXe, Paris), nous avons décidé de créer un lieu de solidarité et de rencontre où l’on s’installe autour de grandes tables pour partager de savoureux repas et des discussions animées. Chaque semaine, voisin·es et volontaires se rassemblent afin d’aider le collectif à concocter des plats gastronomiques syriens servis aux habitant·es du quartier. Le profit ne figure pas parmi nos objectifs. Nos repas, activités et événements sont tous à prix libre ou gratuits. De plus, à partir des principes d’autogestion, nous souhaitons élaborer un modèle alternatif à celui du salariat et de la hiérarchie. Loin des démarches humanitaires ou caritatives souvent dépolitisantes, nous croyons en l’entraide. Pour nous, c’est un moyen de répondre aux difficultés matérielles tout en conservant la dignité, l’égalité et la confiance. » D’après cantinesyrienne.fr.

Au nom de la « guerre contre le terrorisme », Vladymyr Poutine annonce le 30 septembre 2015 l’intervention militaire russe en Syrie aux côtés du regime génocidaire de Bachar al-Assad. La présence de l’armée russe en Syrie est alors décisive pour vaincre militairement le mouvement de révolte populaire déclenché en 2011. Au-delà des désastres politiques et humains dans le pays, l’intervention russe eut des conséquences dépassant largement les frontières nationales de la Syrie.

Quand les atrocités commises par l’armée de Poutine en Syrie (et ailleurs) trouvent comme réponse l’hypocrisie et l’impuissance de la « communauté internationale », personne ne devrait s’étonner de la poursuite franche et décomplexée de la politique meurtrière et impériale du régime russe, cette fois-ci en Ukraine. Pourtant, l’invasion de l’Ukraine a suscité une vague de stupéfaction, notamment en Europe. Comme s’il existait une incapacité cognitive à percevoir la possibilité d’une guerre, au sens classique, sur les sols européens. La guerre en Europe, avant l’invasion de l’Ukraine, faisait partie de l’histoire. Mais le passé a-t-il cessé un jour de se réintroduire dans le présent ?

Dès les premiers jours de la guerre en Ukraine, les révolutionnaires syrien·nes ont bien compris ce qui allait suivre : attaques aveugles, ciblage de localisations civil·es, doubles frappes visant les secouristes et surtout futilité des « solutions diplomatiques » portées par les États ou orchestrées par les « Nations unies ». Ce n’est pas l’histoire qui se répète… Nous sommes toujours dans le présent quand nous regardons l’anéantissement de Marioupol huit ans après celui d’Alep.

La Russie a utilisé la Syrie comme un véritable laboratoire de guerre. Sans gêne, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a pu affirmer que deux cent dix nouveaux prototypes d’armes ont été « testés » par l’armée russe en Syrie. Les mêmes pilotes militaires que ceux envoyés en Syrie pour « s’entraîner » au bombardement des populations locales sont aujourd’hui mobilisés dans la guerre en Ukraine. L’impunité dont bénéficie toujours le régime de Poutine concernant l’intervention de son armée en Syrie est l’une des raisons qui expliquent l’audace avec laquelle il a lancé une guerre totale en Ukraine.

À côté de la stupéfaction, nous avons également vu les réactions d’une certaine gauche radicale déterminée à nier la réalité des choses afin de conserver un pseudo anti-impérialisme hérité de la guerre froide. Les « anti-impérialistes » qui ont défendu le régime de Bachar al-Assad au lieu de soutenir les expériences révolutionnaires d’auto-organisation en Syrie sont les mêmes qui défendent aujourd’hui Poutine sous prétexte qu’il incarnerait, tout comme le régime syrien, la résistance contre l’impérialisme occidental. Malheureusement, cet anti-impérialisme manichéen et abstrait, en plus de prendre le parti des régimes autoritaires et sanglants, refuse d’entendre les voix des personnes directement concernées par les événements et activement impliquées sur le terrain.

Les textes réunis ici parient sur l’importance du geste inverse : les auteurices vont chercher les analyses, les récits et les impressions des personnes qui s’organisent sur place, dans plusieurs domaines et à de multiples endroits. Pourquoi faut-il écouter ces voix-là en priorité ?

Même s’il est toujours souhaitable de tenter de comprendre les intérêts économiques, diplomatiques et militaires des grandes puissances, se contenter d’une lecture géopolitique de la situation pousse à se déconnecter des réalités vécues depuis le terrain. Cela conduit à éclipser les protagonistes ordinaires du conflit, ceux et celles qui nous ressemblent, ceux et celles à qui l’on peut s’identifier, ceux et celles que l’on peut soutenir.

Se reposer essentiellement sur le discours de médias dominants (qu’ils soient pour ou contre l’OTAN, pour ou contre l’Union européenne) et leurs cortèges d’expert·es, qui ont généralement si peu (voire pas) de liens avec la situation qu’iels « commentent », accentue parfois l’état de confusion sans permettre de poser les questions pertinentes.

Ce livre apporte des éléments précieux pour commencer à comprendre et à penser ce qui se déroule en Ukraine, non seulement depuis l’invasion russe, mais aussi depuis la révolte de Maïdan. Ici, il ne s’agit pas de faire parler des spécialistes, mais plutôt de recueillir et d’écouter les voix de celles et ceux qui font face dans leur quotidien aux conséquences du conflit. Depuis 2014 pour certain·es.

En plus des entretiens menés avec des personnes rencontrées sur place, le livre rassemble des notes de voyage écrites par ceux et celles venu·es soutenir. Les descriptions des géographies et réalités traversées donnent un aperçu de l’ampleur et de la diversité des expériences d’auto-organisation en temps de guerre.

Une des questions fondamentales que ce livre nous pousse à réfléchir est la suivante : comment continuer à faire exister, en temps de paix, le même niveau d’auto-organisation que celui dont fait preuve la résistance populaire en Ukraine actuellement ? Comment faire durer l’entraide dans et entre différents territoires une fois que les crises et leurs effets se stabilisent ? Comment maintenir en vie les structures autonomes ayant émergé pour répondre aux nécessités matérielles une fois que l’urgence est moindre ?

En Ukraine comme ailleurs, il est crucial de poser ces questions dans un monde où les catastrophes écologiques, politiques, économiques et sociales ne cessent de se multiplier. Si nous voulons construire des avenirs où les peuples auront le pouvoir de se sauver par eux-mêmes au lieu de dépendre des États et des « grandes puissances », il est d’autant plus essentiel de faire circuler idées, matériel, personnes et savoir-faire entre différentes géographies.

Nous ne pouvons pas nous contenter de trouver des réponses aux urgences ou aux crises. Il nous faut, de manière continue, construire des relations d’entraide, d’apprentissage et de complicité qui dépassent les frontières des identités et des nations. Non comme une éthique abstraite, mais comme une stratégie révolutionnaire.

Ce livre et le voyage qui en a permis l’écriture est un excellent exemple de l'internationalisme par le bas que nous défendons et essayons de raviver depuis la France. Espérons que nous continuerons à chercher en Syrie, en Ukraine et ailleurs, des expériences de la même tonalité que celles que permet de découvrir cet ouvrage.

Avant-propos

To my dear friend Sergï Kopchuk and his family et à Longo Maï, un de ces arcs-en-ciel que l’on peut toucher

Entre le 20 mars et le 20 avril 2022, un mois presque jour pour jour après le début de l’invasion russe, je suis parti en Ukraine avec un groupe de neuf personnes. À notre arrivée, Kyiv est encore à portée de l’artillerie russe. D’Irpin à l’Est de Brovary, la campagne est largement occupée par l’envahisseur et à Marioupol, le bataillon Azov est encore loin de se rendre.

Bezdorijia, chroniques d’un voyage en Ukraine est un recueil composé de photographies et de textes écrits pendant ce voyage et dont la plupart ont été publiés en temps (presque) réel sur le site Ici Transcarpatie — Nouvelles d’Ukraineicitranscarpatie.wordpress.com., à l’exception de l’entretien avec des Ukrainiennes originaires de Lougansk, paru sur Lundimatinlundi.am est un journal d’information sur internet qui paraît tous les lundis depuis décembre 2014. C’est aussi une revue papier semestrielle depuis mai 2017.`" D’après wikipedia.org. en août 2022, et de deux textes inédits : une préface de la Cantine syrienne et un texte de Juliette.

Si nous nous sommes prêtées avec enthousiasme au jeu de l’écriture, c’est en nous gardant bien d’une quelconque prétention journalistique, d’analyse théorique ou d’expertise. Il s’agit essentiellement de récits situés et d’entretiens faits avec des personnes que nous avons rencontrées dans notre quotidien là-bas, hormis l’entretien avec Sergiy Movchan (Entretien avec Sergiy Movchan d’Operation Solidarity, p. 145), que j’ai volontairement contacté.

Les récits de ce recueil n’étaient pas destinés à être publiés dans un livre. Ils sont le fruit d’une aventure collective et on ne savait pas très bien qui en était l’adresse. C’était, pour nous, une manière un peu travaillée de donner des nouvelles à un entourage large par l’intermédiaire du blog — nouvelles qui ont connu une plus vaste diffusion avec la publication de certains textes sur Lundimatin. Presque un an après leur rédaction, faire entrer ces publications dans un livre n’est toujours pas une évidence, mais l’enthousiasme des éditions Burn~Août conjugué à la préface encourageante du collectif de la Cantine syrienne a fini par l’emporter sur le doute.

Ajouté au fait que nous ne sommes pas toutes des habituées de la plume, écrire durant ce voyage a été par moments le fruit d’un certain acharnement. En ce qui me concerne, les quatre textes que j’ai écrits ou co-écrits l’ont été sur le bloc-note de mon smartphone sous perfusion de batterie externe, souvent ballotté dans un minibus zigzagant entre les nids-de-poule, d’un checkpoint à un autre. Cela souvent suivi d’un ping-pong de SMS parfois interminables pour se relire entre co-autrices et corriger les textes avec des amies qui s’occupaient, en France, de la mise en page et des publications.

Le fait d’écrire pendant ce voyage a eu deux intérêts que je ne soupçonnais pas. D’abord, savoir que nous pouvions être lues par de nombreuses personnes pousse à mieux mâcher ses mots, à mettre à mal ses positions initiales. Il a fallu essayer de ne rien affirmer dont nous n’étions pas sûres, re-vérifier les informations, éviter les généralités ; par conséquent, on s’informe mieux et on questionne davantage, ce qui implique une plus grande présence à la situation. Ensuite, le travail d’écriture nous a incitées à toujours prendre des notes et des photos. Habitude plutôt bien perçue par nos interlocutrices qui, en nous considérant parfois comme des journalistes, nous poussaient à la limite de l’imposture. Une imposture qui nous donnait un prétexte pour aller là ou nous ne serions pas allées d’ordinaire.

Les récits antifascistes de la guerre d’Espagne de 1936 dans Hommage à la Catalogne de George Orwell, ceux moins connus d’Antoine Gimenez dans Les Fils de la nuit ainsi que les écrits sur la révolution libyenne de 2011 publiés sur le blog En route ! nouvelles de l’insurrection libyenneConsultable sur setrouver.wordpress.com. Les auteurices à propos du blog : « Prendre au sérieux une insurrection c’est, entre autres choses, tenter de déceler ce qui partout résonne avec elle. Ce qui demande de l’appréhender politiquement : tout autant affectivement, que matériellement ou techniquement. C’est un des objectifs de ce blog. Voir, décrire ce qui se passe, aujourd’hui en Libye, hier en Tunisie, demain ailleurs. Ramener, partager les paroles, les images, les expériences qui nous touchent. Nous ne sommes pas des journalistes. (…) Pour l’instant nous avons choisi de retranscrire quasi tels quels les récits que nous font nos camarades présents sur place. Jour après jour, et avec tout ce qu’ils peuvent éventuellement contenir d’anecdotes, d’échecs, d’imprécisions, de contradictions. Il nous faudra, dans un second temps, reprendre, corriger, réorganiser toute cette matière. » sont autant de textes qui ont participé à alimenter mon imaginaire.

Les deux premiers récits parlent du front, de ce qu’est la guerre dans toute sa monstruosité, mais, surtout, il y est question d’internationalisme, de femmes et d’hommes qui racontent leur quotidien, leur lutte contre le fascisme, tandis que les écrits du blog En route ! nouvelles de l’insurrection libyenne témoignent, sur le mode du reportage, d’un peuple qui, par la révolution, décide d’en finir avec un régime qui l’oppresse.

Plaquer l’imaginaire qui découle de ces lectures sur cette guerre serait mal comprendre la spécificité ukrainienne. Ce n’est pas une guerre civile, mais une nation entière qui se défend contre l’invasion de l’empire russe. Mon départ pour l’Ukraine en 2022 est le fruit d’un questionnement qui m’a souvent traversé. Par le passé, il m’est déjà arrivé d’envisager de me rendre dans des régions ou des pays connaissant des changements majeurs, qu’il s’agisse de la Guadeloupe en 2009, quand le LKPLe Liyannaj Kont Pwofitasyon, abrégé en LKP (« Collectif contre l’exploitation outrancière »), est un collectif guadeloupéen qui regroupe une cinquantaine d’organisations syndicales, associatives, politiques et culturelles de la Guadeloupe. Ce collectif est à l’origine de la grève générale de 2009 qui a touché l’île entre le 20 janvier et le 4 mars.`" D’après wikipedia.org. organisait la grève générale, de la Syrie en 2011, pendant la révolution, ou encore, en 2014, des événements de Maïdan en Ukraine. À chaque fois, sans trop connaître le pays mais profondément interessé par les événements et désireux d’en savoir plus, de m’immerger pour comprendre ce qui n’interésse généralement pas les expertes de la géopolitique.

Sans vraiment le formuler comme ça au départ, c’est une sensibilité internationaliste telle qu’on la trouve décrite par le collectif de la Cantine syrienne dans Guerre en Ukraine, 10 enseignements syriensfootnote:[Guerre en Ukraine, 10 enseignements syriens est un texte publié le 07/03/22 sur le site crimethinc.com. Il est signé par le collectif de la Cantine syrienne de Montreuil et l’équipe du festival Les peuples veulent. qui est le carburant d’un tel voyage. En effet, quoi de plus enthousiasmant, dans un système économique basé sur le profit et la guerre de tous contre tous, que ces situations où les peuples reprennent leur histoire en main et où agir pour sa propre survie revient à agir pour celle des autres ?

Avant de me décider à partir, j’ai vu des reportages fascinants sur les initiatives de solidarité qui se pratiquent là-bas, sur « l’effort de guerre ». J’étais sûr qu’il fallait que j’aille voir de plus près mais je ne savais pas encore où, comment et combien de temps. L’appel à soutien lancé par la coopérative agricole du réseau Longo MaïLongo Maï est un réseau de dix coopératives — cinq en France, les autres en Allemagne, Autriche, Ukraine, Suisse et Costa Rica — qui œuvre à la mise en pratique de principes libertaires, antimilitaristes et anticapitalistes. Voir plus sur prolongomaif.ch. en Ukraine tombait à pic. Après quelques réunions en visio avec des membres de mon entourage qui, elles aussi, se questionnaient, nous avons rapidement formé un groupe pour répondre à l’appel à l’aide pour faire tourner les fermes et soutenir les dynamiques d’accueil de la coopérative. Très vite, nous avons chargé trois véhicules de tout ce qui semblait être utile là-bas et nous nous sommes mis en branle pour quatre jours de trajet.

Sur la route, le gavage de vidéo YouTube aidant, nous pensions trouver un pays baigné dans le chaos, des centaines de réfugiées dans les fermes de Longo Maï, des gens à fleur de peau, de la nourriture insuffisante, du gasoil rationné. On imaginait aussi l’omniprésence de militaires et le bruit des explosions au quotidien. Certes, il y eut un peu de ça, mais comme Juliette le décrit dans De l’autre côté (p. 201), il y a un décalage entre le fantasme du pays en guerre et la réalité qu’on y trouve — particulièrement dans la région de Transcarpatie, qui est épargnée du bruit des mitraillettes et de l’artillerie et dont la mitoyenneté avec les pays de l’Union européenne assure un bon ravitaillement. C’est donc principalement en tant que terre d’accueil que cette région est concernée par la guerre.

Durant ces cinq semaines de voyage, de fin mars à fin avril 2022, j’alterne entre travaux dans la ferme Longo Maï du village de Nijnié Sélichtché et voyages. Un premier convoi nous permettra de livrer une ambulance à Kyiv (Aller à Kyiv en ambulance… et rentrer à Carpates ! p. 69). Je décide d’y rester quelques jours avec Sergï et Juliette (Errance à Kyiv, p. 119), avant de rejoindre les autres en Transcarpatie. Nous retournerons ensuite à Kyiv et principalement à Brovary, dont l’armée russe a récemment quitté les alentours. Avec Sergï et Marie, nous prospectons et livrons des produits de première nécessité à Rozhivka avant de partir pour Zaporijia, première destination des réfugiées de Marioupol, afin d’y distribuer les dons venus de l’Ouest et dont le hangar de Khoust, prêté au Forum civique européenLe Forum civique européen (FCE) est un réseau international de solidarité. Voir plus sur forumcivique.org., regorge.

C’est durant ces voyages qu’en lieu et place du chaos tant promis en l’absence, même partielle, des institutions d’État, j’ai l’occasion de découvrir un large panel de pratiques de solidarité. De la petite équipe d’amies au village de Rozhivka à la grosse manufacture de portiques de balançoires et à l’association sportive de Zaporijia, en passant par l’église évangélique de Vinnytsia, il est impressionnant de voir comment ici, la cuisine d’un traiteur, ou là, un atelier, peuvent se mettre au service de l’effort commun — allant même parfois, en plus de la nourriture, fournir en grande quantité du matériel manquant à l’armée, alors même que l’État concentre l’essentiel de ses moyens sur la partie militaire des opérations.

L’un des constats que je tire de ce voyage est que, durant cette guerre, la capacité matérielle et économique des Ukrainiennes et des Ukrainiens joue un rôle majeur. Derrière l’héroïsme tant mis en avant de Volodymyr Zelensky et de l’État qu’il représente, il y a des millions d’Ukrainiennes, des milliers de petites entreprises et d’associations qui, depuis 2014, s’auto-organisent militairement d’une part et humanitairement de l’autre. Sans ça, beaucoup de gens n’auraient aucun accès aux produits de première nécessité, particulièrement dans les zones les plus touchées par la guerre, desquelles les grosses ONG à but humanitaire ont rapidement décampé.

En rentrant en France avec un groupe de Longo Maï et trois Ukrainiennes, j’ai pu élargir ma vision de la situation en accompagnant l’une d’elles faire les démarches administratives d’accueil à Villeurbanne. On m’a fait part des difficultés auxquelles font face les exilées en provenance du Moyen-Orient, du Maghreb ou des pays d’Afrique pour obtenir l’asile. Des démarches qui, quand elles arrivent à terme, n’aboutissent qu’après de longues années. Quelle ne fut pas ma surprise de voir Marina revenir au bout de deux heures et demie avec un permis de séjour, une sécurité sociale, un compte en banque avec carte de paiement et une allocation mensuelle d’environ quatre cents euros, la gratuité des transports sur simple présentation de la carte d’identité ukrainienne, une assurance maladie, une carte SIM avec forfait de téléphone offert par Free et une proposition d’hébergement ! La plus grande difficulté a été de déjouer la rigidité du protocole d’orientation vers le lieu d’accueil pour qu’elle puisse rejoindre son amie déjà hébergée dans le département de la Loire. Malgré la joie ressentie pour elle et pour toutes les réfugiées ukrainiennes, je suis resté perplexe en constatant une telle disparité des traitements selon les situations. Sur le court trajet en banlieue lyonnaise pour aller au pôle administratif destiné aux réfugiées ukrainiennes avec Marina, nous croisions quasiment à chaque feu rouge des familles syriennes contraintes de faire la manche. Cette image est révélatrice du traitement réel des réfugiées en France.

De retour chez moi, dans le bocage nantais, j’ai repris mes activités dans la structure coopérative d’agriculture et d’artisanat directement issue de la lutte anti-aéroport dans laquelle je suis investi depuis quatre ans bientôt. Avant ce voyage, je craignais que ce que je participe à construire ici soit totalement vidé de sens au regard des réalités de la guerre. Pourtant, en constatant d’une part les processus d’auto-organisation du peuple ukrainien déployés pour répondre aux enjeux de la guerre et d’autre part, à une autre échelle, les moyens que des structures comme Longo Maï et le FCE arrivent à mettre en œuvre, je ne peux m’empêcher de penser que toute dynamique ancrée localement et qui se dote de moyens matériels en tissant des liens économiques et sociaux de manière pérenne peut à tout moment avoir un rôle conséquent à jouer face aux crises que nous vivons.

Arrivée à l'une des fermes de Longo Maï.

Des jeunes de Kyiv aident à travailler la terre.

Les animaux de la ferme sont nourris par les volontaires.

LLe dortoir est organisé pour les neuf personnes arrivant de France.

Dans chaque classe de l'école sont organisés des dortoirs pour les déplacé·es des zones bombardées.

Trajet vers Kyiv pour la livraison de l'ambulance.

Solidarité en transcarpatie

Version originale publiée le 15/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com/solidarite-en-transcarpatie.

Nous sommes quelques amies à avoir décidé d’aller en Ukraine pour apporter notre soutien à une coopérative agricole située en Transcarpatie, tout près de la frontière roumaine.

Depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, nous suivons avec attention les nouvelles envoyées par cette coopérative. Leur correspondance est publiée sur le site RadioZinzineVoir radiozinzine.org.. Leur village est situé très loin des zones de conflits (même si celles-ci se rapprochent ces derniers jours) et beaucoup de gens viennent s’y réfugier. D’autres y transitent puis traversent les frontières et restent souvent dans les pays limitrophes.

Comme beaucoup, nous nous sommes demandé comment nous pouvions apporter de l’aide et du soutien : en accueillant des gens ici en France, en allant chercher des personnes à la frontière, en récoltant du matériel… Après plusieurs discussions, nous avons compris que notre présence à leurs cotés était la bienvenue.

Là-bas, la situation change de jour en jour et il n’est pas possible de savoir précisément ce que nous allons faire. Nous savons qu’il y a des chantiers à entreprendre pour aider à rendre plus de maisons habitables dans le village et permettre ainsi à davantage de personnes d’être accueillies dans de bonnes conditions. Il y a aussi des repas à préparer pour plusieurs dizaines de personnes par jour ainsi qu’un soutien logistique à apporter concernant le rapatriement des gens jusqu’au village.

Une première équipe de dix personnes partira vendredi matin pour arriver dimanche en Ukraine. Suivant l’évolution de la situation et les besoins dans le village, nous aimerions arriver à mettre en place un système de roulement qui nous permettrait de maintenir une présence sur un temps long.

Nous savons la situation complexe et voulons nous en faire une idée plus précise en allant voir et discuter, à partir de liens bien réels, avec des gens que certaines d’entre nous connaissent et estiment.

Voyage, voyage

Version originale publiée le 23/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.

21 mars. Nous voilà arrivées en Transcarpatie après une route un peu plus longue que prévu. Nous sommes parties depuis la Zad et Rennes avec trois camions. Nous avons traversé la France (où les douaniers français nous ont souhaité « bon courage » — étrange sensation), l’Allemagne (où un de nos camions a eu un problème mécanique préoccupant), l’Autriche (où nous avons fait une pause d’un jour et une nuit pour nous reposer et nous réorganiser) et la Hongrie (très plat pays). Sur notre route, nous croisons plusieurs convois de camions chargés d’affaires, très probablement en direction de l’Ukraine. En milieu d’après-midi, nous arrivons au bout de l’Europe : la frontière hongro-ukrainienne. Les formalités sont rapidement réglées côté hongrois ; côté ukrainien, c’est moins évident. On nous fait patienter longtemps, on ne comprend pas bien s’il manque quelque chose ou s’ils nous font poireauter pour rien. Les douaniers jettent plusieurs fois des coups d’œil superficiels à nos chargements. La file de voiture est bien plus longue pour sortir que pour entrer, mais pas si longue non plus… Après quelques heures d’attente, le douanier passe un coup de fil aux gens qui nous accueillent. On comprend qu’il faut que quelqu’une vienne nous chercher à la frontière. On comprendra après qu’un autre coup de fil aura permis d’outre-passer cette obligation toute nouvelle (hier, une ambulance est passée sans problème). Nous entrons finalement en Ukraine. Nous avions prévu d’arriver avant la nuit, mais les douaniers auront eu raison de notre ponctualité. On ne verra donc pas grand chose ce premier jour, seulement quelques ornières dans la route (on nous avait prévenues). L’accueil à la ferme est très chaleureux, on ne sent la guerre que dans les discussions. Demain nous déchargerons les camions et ferons le tour des lieux où nous pouvons nous rendre utiles.

Première journée

Version originale publiée le 24/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.

Nous découvrons à notre réveil que nous sommes sur les hauteurs. Les montagnes encore enneigées ne sont pas très loin. Pas de ville à l’horizon et le premier village est à plusieurs kilomètres.

Nous sommes dans une ferme qui, en temps normal, abrite une famille, des cochons, des vaches, des chèvres. En ce moment, il y a une vingtaine de personnes en plus, des réfugiées de Kiev(NdA) Pendant notre séjour, nous nous sommes rendu compte que certains des noms de villes ukrainiennes que nous connaissons en France sont orthographiés selon la langue russe. Dès que nous avons appris ça, il nous a paru évident d’orthographier en français le noms des villes selon l’orthographe ukrainienne. On écrivait Kiev dans nos premiers textes ; à partir du texte Trajet à Oujhorod (p. 61), nous écrivons Kyiv. essentiellement et plusieurs personnes venues de France pour filer des coups de main. Nous passons une partie de la journée à essayer de comprendre comment nous rendre utiles. Qu’est-ce qu’on vient vraiment leur apporter en plus ? Est-ce qu’on ne va pas être une charge supplémentaire ?

Nous commençons par décharger nos camions, retrier quelques cartons pour vérifier que nous n’apportons pas de médicaments périmés ou d’autres choses, soit trop inutiles, soit mal conditionnées. Il semblerait que beaucoup de dons arrivent et, parfois, on se demande si l’Europe ne prend pas l’Ukraine pour une poubelle.

Les gens qui gèrent les dons ici nous disent que, maintenant, ils préfèrent qu’on leur envoie de l’argent. Ils vont en Roumanie et achètent des palettes de produits uniques. Ça évite d’avoir quinze mille sachets de produits dépareillés. Il y a aussi « l’effet liste » : on demande un produit que l’on n’a pas et on se met à en recevoir beaucoup trop. Les dons ont toujours un temps de retard.

Après avoir rechargé les camions, nous descendons à Khust, la petite ville du coin. Là-bas, une usine de chaussures prête une partie de son hangar pour le stockage de dons. Une mère et son fils nous accueillent, c’est elles qui ont l’air de gérer tout ça. On vide notre chargement et on le répartit dans des palettes par catégories : affaires pour bébés, médicaments, affaires pour dormir, piles, batteries, lampes, nourriture. On ne repartira pas les camions vides : deux palettes de cartons sont à livrer dans une école occupée par des réfugiées, avec beaucoup de matériel pour bébés.

Une fois cette petite mission accomplie, nous remontons à la ferme pour la réunion d’organisation qui a lieu une fois tous les deux jours.

Les gens d’ici veulent acheter des machines à laver et un sèche-linge pour un des endroits occupés. Les dons permettent largement de répondre à ce besoin. Il est aussi question de mettre internet dans l’école pour que les enfants puissent suivre leurs cours en visio.

Pendant la réunion, puis pendant le repas, on entend les alarmes anti-aériennes sonner sur les portables. Ça n’a l’air d’inquiéter personne. En tous cas, pas visiblement. Il y a les alarmes de Khust, la petite ville juste à coté, et les alarmes de Kiev, que plusieurs personnes ici ont quittée à cause de la guerre.

L’ambiance à la ferme est très chaleureuse. D’ici, la guerre n’est pas visible. Si presque tout tourne autour de ça, la vie quotidienne continue aussi : nourrir les bêtes, faire la cuisine, planter des arbres… Cet endroit est un petit eldorado.

À la fin de la journée, nous avons une vision un peu plus claire des choses que nous allons pouvoir faire ici :

Trajet à Oujhorod

Version originale publiée le 26/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.

Mardi. Nous partons à quatre femmes avec un de nos bus pour aller livrer des médicaments dans un entrepôt du Comité d’Aide Médicale en Transcarpatie (CAMZ)Le CAMZ, c’est sept femmes et un cercle d’amies bénévoles dont le bureau est à Oujhorod, mais nous travaillons danstoute la Transcarpatie (la région à l’ouest de l’Ukraine). Nous sommes un groupe d’amies qui sait faire beaucoup de choses différentes ensemble : l’organisation et la gestion des travaux de construction, le montage de meubles, l’organisation de conférences et rencontres. Nous avons appris à travailler avec des personnes handicapées mentalement et physiquement et nous parlons au bureau cinq langues. Et il n’est pas rare que l’après-midi, quelques-unes de nos six enfants viennent au bureau pour manger ou pour attendre quelques heures avant les cours de musique, langues étrangères, natation, tennis, autres… ou bien pour faire leurs devoirs scolaires. Sans parler de toutes les rencontres, consultations juridiques, fêtes, etc. Notre bureau a vu passer beaucoup de personnes différentes : il s’est transformé en cybercafé pour les réfugiées qui venaient consulter leurs mails ou bien boire un café, pour parler via Skype avec leur famille, mais il a aussi été l’endroit où nous avons collecté des témoignages sur les expulsions illégales en Slovaquie et en Hongrie, où les expertes du Human Rights Watch faisaient des interviews sur la situation en Ukraine à ce sujet. Il a été un point de rencontre pour des personnes séropositives qui ont finalement pu fonder leur propre association (Le réseau des personnes séropositives) avec notre soutien, un lieu d’accueil des personnes déplacées de l’Est de l’Ukraine pendant les deux premières années du conflit avec la Russie, dont l’initiative revient aujourd’hui à une ONG, ''Donbas-Zakarpattia'', qui s’occupe des questions des personnes déplacées. En même temps, nous avons accueilli chez nous des ambassadrices et des expertes, des journalistes et des partenaires de projet. Pendant les vingt ans de sa vie, le CAMZ a traversé les diverses périodes qui ont marqué l’Ukraine, de la crise de la chute de l’Union soviétique en passant par deux révolutions civiles, et pour finir une guerre qui dure depuis six ans en Ukraine. Un hasard humain nous a toujours permis de trouver des partenaires pour la réalisation de nos idées et de développer nos projets, formalisés pour être efficaces mais qui se basent sur des relations humaines et solidaires. Et ce n’est pas si évident que cela, car les associations en Ukraine sont dépendantes des changements d’orientations des fondations.`" Extrait de « UKRAINE : 20 ans du CAMZ », un article de Nataliya Kabatsiy, présidente du CAMZ, publié le 10 février 2020 sur forumcivique.org. à Oujhorod. Le CAMZ est une sorte d’ONG active sur de nombreux fronts en Transcarpatie : l’accueil de réfugiées, l’aide aux personnes en situation de handicap, la lutte pour les droits humains fondamentaux…

Aujourd’hui, le CAMZ s’occupe en grande partie de récolter des fonds et des dons et de les faire parvenir dans des zones de guerre par le biais du train — d’après ce que j’ai compris.

Notre mission est, dans un premier temps, d’aller récupérer des cartons de médicaments qui ont été achetés par le Comité grâce aux dons, pour ensuite les apporter à Oujhorod, ville frontalière de la Slovaquie où de nombreuses personnes ont trouvé refuge depuis le début de la guerreVoir « Oujgorod, le havre de paix des déplacés », un article de Jacques Duplessy publié le 20/03/22 sur blast-info.fr.. Il n’y a que cent vingt kilomètres mais ils sont longs à parcourir, les routes étant parfois dans un état qui fait mal aux suspensions.

Nous arrivons dans les entrepôts du CAMZ où transitent de nombreuses choses. Natacha nous explique qu’aujourd’hui, l’entrepôt n’est pas très plein car beaucoup de choses sont parties, notamment une grosse cargaison de duvets. Ce qu’il manque en ce moment, c’est surtout de la nourriture.

Un peu de manutention à faire pour nous : on décharge les cartons, on colle des étiquettes dessus pour indiquer leur point d’arrivée et on les recharge dans le camion. Nous allons ensuite à la gare et redéchargeons les camions. On doit faire comprendre aux hommes qui nous aident que nous avons aussi des bras et qu’ils ne sont pas en sucre ni en carton.

Une fois notre tâche terminée, nous avons le temps de boire un café avec Natacha du CAMZ, qui est accompagnée d’un ami journaliste, Jacques, de son cameraman, d’un correspondant pour une chaine de télévision de Kyiv et de Iuliana, son interprète. Elles tournent un film sur les activités du CAMZ afin de récolter des fonds.

Il faut savoir que cette organisation a été mise sous les feux des projecteurs depuis le début de la guerre. Natacha, qui parle un français impeccable, a été sollicitée par plusieurs médias nationaux et étrangers. Elle est donc d’autant plus contactée.

Natacha et Jacques nous délivrent quelques anecdotes ; par exemple, qu’elles ont récupéré environ cent vingt mille euros de dons de particulières et de mairies, ou alors qu’elles attendent, depuis plusieurs jours, dix semi-remorques venant de la Protection civile de Paris.

Il faut remonter à la guerre du Kosovo ou de la Tchétchénie pour voir un tel afflux de dons et d’aide humanitaire.

J’essaye de trouver des traces de la guerre dans la ville, mais je n’en trouve pas vraiment, à part d’immenses panneaux qui disent aux soldats russes « d’aller se faire foutre », par exemple.

Bien sûr, il y a aussi les discussions avec Iuliana, qui a fui Kyiv avec ses enfants et son mari dès le deuxième jour de la guerre.

Au restaurant

Version originale publiée le 27/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.

Dans le village où nous sommes, il y aurait entre cinq cents et huit cents réfugiées. Les chiffres exacts sont impossibles à donner car beaucoup de personnes logent chez l’habitante et ne se déclarent pas forcément auprès de la mairie. D’abord parce que certains hommes ne veulent pas voir leurs noms dans les registres, de peur d’être appelés en réserve ou à la défense territorialeLa Force de défense territoriale est formée après la réorganisation des bataillons de défense territoriale, des milices de volontaires créées pendant la guerre russo-ukrainienne sous le commandement du ministère de la Défense. Ces bataillons ont existé de 2015 à 2021, avant d’être officiellement organisés en brigades au sein de la Force de défense territoriale.`" D’après wikipedia.org.. Ensuite parce que tout le monde n’a pas l’intention de rester ici longtemps : certaines espèrent retourner chez elles, à l’Est (la plupart viennent de Kyiv), et au plus vite ; d’autres sont ici en attendant de trouver un pays ou une destination plus à l’ouest où elles pourront se poser. Dans tous les cas, ça fait du monde. Des groupes logent au jardin d’enfants, d’autres dans l’école du village. Rien n’est parfait, mais c’est mieux que rien. De notre côté, nous sommes allées donner un coup de main au restaurant du village, transformé en cantine gratuite qui nourrit deux fois par jour entre quatre-vingts et cent vingt personnes.

Le restaurant a ouvert l’année passée, les cuisines sont neuves, ça nous change des cantines mobiles : une planche de chaque couleur par ingrédient, des couteaux qui coupent ; bref, du matériel professionnel. L’équipe aussi est bien rodée : une équipe de femmes, dont deux travaillaient déjà au restaurant avant la guerre. Les autres sont des réfugiées qui viennent aider tous les jours. Certaines viennent en cuisine depuis le début et une certaine familiarité a déjà émergé, même si l’ambiance est parfois lourde, en fonction des nouvelles du front mais aussi de l’incertitude qui plane autour de l’avenir. La plupart ont laissé leur travail, à Kyiv ou ailleurs, et ne savent absolument pas où aller. On parle un peu avec elles dans la cuisine, mais il s’y passe autre chose, à côté des mots. Comme si la solidarité dans ce genre de situation était évidente, sans phrase : pas besoin de l’expliquer, elle se donne au rythme des boulettes de viande, des soupes, des petits biscuits secs que les gens peuvent emporter chez eux. Pas question de s’en tenir au strict nécessaire : on peut encore se permettre le petit geste et l’ingrédient qui mettent les gens bien. Le midi, le service est à l’assiette ; le soir, on sert des tablées entières. On se croirait au restaurant, sauf que l’ambiance n’est pas toujours joyeuse et que c’est gratuit.

À vrai dire, notre aide n’est pas nécessaire : la cantine pourrait largement fonctionner sans nous. Mais l’ambiance est bonne avec l’équipe et on se dit qu’on va continuer à venir dès qu’on peut.

On parle beaucoup des néo-nazis qui combattent avec les Ukrainiens dans le bataillon Azov, de la résistance « héroïque » des soldats, etc. Certes, la résistance armée est une nécessité, et les bataillons qui s’organisent maintenant construisent sans doute aussi le rapport de force qui ne manquera pas d’exister à la fin de la guerre. Mais il ne faudrait pas oublier alors toutes les autres formes de résistance et de sensibilités qui, malgré tout, s’organisent ensemble pour faire face à la situation : se loger, se nourrir, s’entraider. Évidemment, on aurait vite fait de ranger tout cela dans la catégorie de l’aide humanitaire ; reste à voir en quoi celle-ci est toujours dépassée par autre chose.

Parfois, entre deux patates à découper, on se prend à imaginer que cette situation exceptionnelle se retourne, que les restaurants demeurent gratuits après la guerre, avec des équipes tournantes et des produits venant d’un peu partout pour nourrir toutes celles qui le veulent. Bref, de l’auto-organisation comme on peine à la faire exister en temps de paix.

Aller à Kyiv en ambulance… Et rentrer à Carpates !

Version originale publiée le 01/04/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.

De proche en proche et de prise de contact en prise de contact, l’accueil des réfugiées a constitué un vaste réseau d’organisation qui dessine une géographie inédite dans l’Ukraine en guerre et au-delà. Ici, nous allons faire le récit du voyage d’une ambulance à travers l’Ukraine, jusqu’à Kyiv. Tout d’abord, cette ambulance a été achetée par le réseau Longo Maï et le Forum civique européen dans les Alpes de Haute-Provence, en France. Puis, on l’a emmenée jusqu’en Transcarpatie. Ensuite, et c’est là que commence notre récit, nous sommes passées au travers des Carpates et avons sillonné la plaine ukrainienne pour aller la livrer à bon port.

Une station de ski dans les Carpates

Dans les Carpates, des liens préexistaient à la guerre. Si, maintenant, presque tout le monde veut se battre et qu’il y a trop de volontaires pour cette guerre, ce n’était pas le cas avant, lorsque se battre signifiait s’opposer ouvertement à l’impunité des oligarques. On pouvait facilement se retrouver très isolée dans les luttes et plus exposée à la répression. Rostislav est un montagnard de Svydovets, l’immense massif d’une centaine de milliers d’hectares dans les Carpates qui abrite notamment des forêts vierges non protégées, victimes de coupes illégales chaque année. L’oligarque Kolomoïsky, troisième fortune du pays et propriétaire de la chaîne de télévision 1+1 qui a propulsé Zelensky à la tête du gouvernement, projette d’y construite une gigantesque station de ski sur mille quatre cent cinquante hectares (vingt-huit mille touristes à la fois, avec le personnel, cela fait une ville de trente-cinq mille habitantes). Celles et ceux qui se battent contre lui sont en minorité dans la région, même si elles ont pu remporter quelques batailles avec le mot d’ordre : « Free Svydovets »À propos de « Free Svydovets » : « Le massif de Svydovets se situe dans les Carpates à l’Ouest de l’Ukraine, dans la région de la Transcarpatie. Il est composé de nombreuses forêts, d’alpages et de trois lacs naturels. Caractérisé par son aspect sauvage, il est un des massifs les plus riches en faune et flore du pays. Le mouvement Free Svydovets regroupe des militant·es du village de Lopukhovo, niché sur le flanc du massif, des organisations écologiques de la Transcarpatie, de Lviv et de Kyiv, des juristes et les membres de la coopérative de Longo Maï en Ukraine. Le massif de Svydovets est menacé par un complexe touristique complètement démesuré, une énorme station de ski à une altitude où les précipitations de neige sont loin d’être garanties. 33 remontées mécaniques pour 230 km de pistes, 60 hôtels, des centres commerciaux, des parkings de plusieurs étages. Une ville nouvelle conçue pour 28 000 touristes et 5 000 employées, construite sur 14 000 ha de forêts qui seraient détruits ! » Voir plus sur prologomaif.ch..

Selon nos amies de Longo Maï qui font partie de la lutte contre la station de ski, Rostislav n’avait déjà pas peur d’assumer ouvertement ses positions avant la guerre. Rostislav et nos amies partagent ensemble une forte confiance née de l’expérience de la lutte sur le terrain, loin des idéologies. Le langage dessiné par le rapport aux idéologies n’a pas la même grammaire en Ukraine qu’en Europe occidentale. Ici, se rassembler pour lutter contre un projet écocide gigantesque porté par des oligarques constitue un acte fort en soi. L’espoir qu’il promet ne donne pas le luxe de contenir en son sein la somme des luttes d’émancipation que l’on voudrait voir fleurir de concert. Alors, on ne sait pas bien de quelle idéologie répond Rostislav. On sait qu’il est nationaliste, sa région (l’oblastUn oblast est une unité administrative de type « région » existant en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Biélorussie, au Kirghizistan et en Bulgarie.`" D’après wiktionary.org. d’Ivano-Frankivsk) l’est très fortement aussi ; pour lui, la guerre n’a pas commencé en 2022 et son engagement date de Maïdan, en 2014. On sait qu’il fait face à la situation de manière sérieuse, qu’il se donne les moyens d’aider des réfugiées, mais aussi de fournir un appui à des bataillons de paramédics au plus près des combats. S’il demande de l’aide, le possible sera fait pour y répondre.

Nous ne savons pas bien ce que veut dire ici « être nationaliste », d’autant plus dans le contexte de la guerre.Alors que ce sujet est au cœur de certains débats dans la presse occidentale, ici ce n’est pas le cas. C’est la volonté d’unité qui prédomine. Il nous semble qu’il y a différents rapports au nationalisme, mais nous pouvons nous demander ce que qui est de l’ordre d’un nationalisme de défense et ce qui relève d’un nationalisme de la domination. Dans la situation actuelle, saluer avec un « Slava Ukraïni ! » (Gloire à l’Ukraine !) ne veut pas forcément dire un engagement fort dans le nationalisme, mais plutôt un sentiment commun d’être toutes et tous dans la même situation. Nous n’avons pas les réponses, ces questions restent donc ouvertes.

Sergï est un ami de Rostislav arrivé en vitesse à Nijnié Sélichtché depuis Kyiv au début de la guerre avec sa femme et ses enfants, qui ont très vite rejoint l’Allemagne. Il est le premier des réfugiées à retourner à Kyiv au moment où cela paraissait inenvisageable et dangereux pour tout le monde. Accompagné de son ami Roman, ils mettent en place des transports pour apporter des médicaments à l’aller et ramener des personnes au retour. Ils proposeront aussi de mettre en place ce qu’ils appelleront des « hubs » : des lieux d’accueil de réfugiées pour leur permettre de faire des étapes sur la route. Ce sont donc les réfugiées, avec l’appui logistique de Longo Maï (dons de véhicules et administration de douane), qui ont mis en place ce petit réseau d’évacuation et de mise à l’abri de personnes en difficulté proches des zones bombardées. Des réseaux comme celui-là, il doit actuellement en exister beaucoup en Ukraine.

Donc voici l’histoire : Rostislav aimerait ramener une ambulance pour un bataillon de paramédics actif à Kyiv et dans l’Est. Il demande à son ami de Transcarpatie quelles sont les possibilités. L’ambulance arrive, les papiers sont faits, elle est « dédouanée ». Sergï organise le voyage jusqu’à Kyiv. Il est calme, droit, attentif. On aurait envie de le suivre les yeux fermés. Nous avons avec nous des papiers attestant que nous sommes un convoi humanitaire, avec une liste exhaustive de tout le matériel médical que nous transportons. Cela nous permettra d’aller plus vite pour passer les checkpoints . Ce voyage sera l’occasion d’aller voir sur notre route les différents lieux qui sont en lien étroit les uns avec les autres depuis le début de la guerre.

La route

Le 25 mars, nous partons dans un convoi de six personnes pour livrer l’ambulance et deux véhicules supplémentaires. Au départ de Nijnié, huit cent cinquante kilomètres et quinze heures de route nous séparent de Kyiv. Nous ferons une escale chez Rostislav à Kossiv, deux cent cinquante kilomètres plus loin, puis nous serons accueillies le lendemain soir à Kyiv dans une église évangéliste. Vers 13 h 30, notre convoi s’ébranle et s’élance sur les routes des Carpates. Nous les traversons d’est en ouest.

Les sommets avoisinent les deux mille mètres d’altitude. Pas de quoi faire de l’ombre aux Alpes ni aux Pyrénées, et pourtant, la neige y est abondante. Malgré les températures assez douces, elle est bien décidée à profiter encore un peu de sa blancheur avant d’aller doucement se jeter dans la mer Noire.

De petites scieries bordent les forêts de hêtres et d’épicéas communs, la petite paysannerie sculpte les collines et les mains habiles des artisannes ont laissé leurs traces sur les maisons aux ornements généreux.

Le rythme est soutenu, notre convoi serpente sur les routes sinueuses en se mouvant habilement entre les nids-de-poule et les attelages de chevaux.

Kossiv

À Kossiv, capitale des HoutsoulesLes Houtsoules sont une population montagnarde ukrainienne vivant essentiellement dans la chaîne des Carpates ukrainiennes et dans les régions voisines de Ruthénie subcarpathique et de Bucovine septentrionale.`" D’après wikipedia.org., nous sommes accueillies alternativement par le délégué du département de la Culture et le maire du village. Kossiv, commune de trois mille habitantes, accueille autant de réfugiées dans les infrastructures publiques, les écoles et chez l’habitante. Il est toujours difficile de compter car tout le monde ne se déclare pas. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place une allocation pour les réfugiées, ce qui pourrait motiver les inscriptions.

Les infrastructures publiques sont détournées de leurs fonctions habituelles pour répondre aux impératifs de la guerre. La Maison de la Culture voit son théâtre se transformer en plateforme logistique. Ici, des tonnes de dons en nourriture, médicaments mais aussi powerbanks , gilets pare-balles, casques, etc. sont réceptionnées, triées puis dispatchées à différents endroits selon les besoins et les contacts.

Il est notable que la majorité des choses s’organisent dans les infrastructures officielles, mais sous des formes non institutionnelles. On nous raconte qu’une bonne partie de l’aide part pour la ville de Dnipropetrovsk, où beaucoup de personnes de Marioupol et Zaporijia se sont réfugiées. Il n’y aurait pas de stratégie établie concernant l’envoi de l’aide. On envoie là où des demandes arrivent. Lorsqu’il y a des surplus de nourriture après de grosses arrivées, ils sont envoyés aux gars du bataillon de défense territoriale 108. C’est là que beaucoup de mecs de Kossiv se sont engagés.

Au centre de formation des métiers de l’artisanat, les ateliers répondent à leur manière à l’urgence de la situation. La production d’artisanat houtsoule s’est mise en pause. Par exemple, les bibelots en bois ont donné leur place à la fabrication de poignées pour tourniquets (garrots chirurgicaux) ; à la place de la confection de robes traditionnelles, l’atelier couture fabrique des sacs tactiques en jean récupérés ; l’atelier de tapisserie est mis à profit pour la fabrication de filets de camouflage. Ces filets, nous les retrouverons d’ailleurs sur la majorité des checkpoints croisés en route. C’est touchant de voir comment, à leur échelle, les personnes que nous croisons mettent tout en œuvre pour agir dans la situation.

Kossiv-Kyiv

Départ de Kossiv : cinq heures trente. Le paysage rompt drastiquement avec celui des Carpates. Des parcelles gigantesques ondulent à perte de vue. Nous naviguons désormais sur l’océan agricole.

De gigantesques bâtiments délabrés cherchent maladroitement à se cacher derrière les haies larges tantôt de peupliers, tantôt de robiniers, comme un enfant se cache derrière ses mains.

On peut s’y perdre en tracteur, et pour labourer il faudrait un supertanker. La Beauce, à côté, c’est de la petite paysannerie et le bocage nantais, un jardin japonais.

Kyiv

Nous arrivons devant l’église sur la rive gauche du Dniepr, dans le raïonUn raïon ou raion est le terme utilisé dans plusieurs États de l’ancien bloc communiste pour désigner deux types de subdivisions administratives : une subdivision territoriale ou une subdivision de ville`". D’après wikipedia.org. de Dniprovskyi, au centre-est de Kyiv. L’église est d’allure modeste, son pasteur qui nous reçoit en jean et sweat-shirt l’est aussi. Il a accueilli tout un régiment de pompiers du district, parce que les militaires ont pris place dans leur caserne habituelle. Des lits de camp disposés par rangées occupent toute la place. Les pompiers n’ont pas eu à intervenir près des zones de combats parce que leur intervention est cantonnée à leur district, qui n’a pas été touché pour l’instant. On nous demande de ne pas faire de photo de l’intérieur, pour ne pas prendre le risque de révéler la position des pompiers à l’armée russe. C’est la règle en vigueur partout. Nous la respectons scrupuleusement, bien qu’il y ait une touche légèrement comique lorsque l’on voit le peu de discrétion affichée par les camions de pompiers bien garés en rang sur le parking.

C’est Sergï qui nous a amenées là, il a des amies dans cette église. Iaroslav le pasteur nous parle de toutes les choses qu’il a entreprises depuis le début de la guerre. Sa principale activité est la mise en place de distribution de nourriture pour, au départ, deux cents personnes, et mille cinq cents maintenant.

La discussion dévie plusieurs fois sur la guerre en général, avec quelques envolées de Iaroslav contre le communisme et pour la défense de la propriété privée. Sergï ne cache pas ses désaccords avec lui, tranquillement, comme lorsqu’il nous dit que dans ses contacts au sein de l’église, il y a différentes tendances, celle-ci étant plus « dure ». Nous demandons tout de même à Iaroslav ce qu’il pense de Zelensky. Avec son air légèrement illuminé, il répond : « Bah… J’ai voté Zelensky, mais avait-on vraiment le choix ? En 2014, quand les séparatistes ont attaqué l’aéroport de Donetsk, Porochenko a demandé aux soldats de garder la position. L’aéroport a été détruit et beaucoup de personnes sont mortes, sacrifiées héroïquement. Là, en 2022, au premier jour de l’invasion russe, un aéroport de fret près de Kyiv (à Hostomel) se fait bombarder et alors Zelensky ordonne de lâcher la position en expliquant que les bâtiments n’ont pas d’intérêt mais que la seule chose qui importe est la vie des Ukrainiennes. Il a fait la même chose pour Marioupol, il a dit qu’il fallait partir. Voilà la différence entre Porochenko et Zelensky selon moi. » Sergï acquiesce. Zelensky a gagné, pour eux en tout cas, une crédibilité qu’ils ne lui accordaient pas avant la guerre.

Un repos s’impose. Nous allons nous installer aux côtés des pompiers. La nuit, la sirène sonne parfois. Mais il semblerait qu’à Kyiv, comme en Transcarpatie, on ne s’y fie plus trop. En Transcarpatie, c’est parce qu’elle indique qu’un avion survole une zone qui est extrêmement large — elle n’indique à peu près rien. A Kyiv, c’est aussi parce qu’elle n’est pas précise et peut-être parce qu’elle sonne trop souvent. On nous dit que les gens vont se mettre à l’abri désormais quand ils entendent la première bombe tomber.

La remise de l’ambulance

Notre contact dans le bataillon de paramédics paraît être la personne qui gère l’acheminement des véhicules (ambulances, etc.) depuis la frontière. Nous le retrouvons au matin devant l’église, très affairé. Il arrive de Lviv avec des véhicules, accompagné de ses deux gardes du corps. L’un fait deux mètres et paraît être une réplique typique des bonhommes qui ont pris d’assaut le Capitole — cheveux longs, lunettes spéciales, insignes divers, et des armes un peu partout. Heureusement que l’autre fait la moitié de sa taille et a une mine sympathique. Nous étions déjà prévenues qu’il serait difficile de rencontrer le bataillon parce qu’il est constamment en action et débordé. Nous insistons pour aller dans leur base, pour comprendre ce qu’on y fait concrètement. L’argument avancé étant celui d’avoir un regard sur les organisations qui sont soutenues, au vu de prochaines aides éventuelles.

Nous allons donc à la base, surprenante, dans des bâtiments historiques assez grandioses. Pour nous y rendre, nous empruntons un des nombreux ponts qui traversent le Dniepr, immense et magnifique.

À la base, nous voyons des véhicules de type ambulance, ou jeep militaire ; des volontaires en treillis et des personnes armées qui accompagnent les paramédics dans leurs interventions pour les protéger. Ces bataillons de paramédics sont des organisations de volontaires bénévoles qui existent depuis 2014 et se sont formalisées après Maïdan dans la guerre du Donbass. Bien qu’ils ne dépendent pas de l’armée, ils sont en étroite relation avec celle-ci, étant donné qu’ils interviennent au plus près des combats. Leur maxime est : « sauver des vies ». Ils se composent en petites unités de trois ou quatre personnes qui vont intervenir dans la ligne de front pour prendre en charge les blessées civiles et militaires qu’ils mettent en sécurité dans des points de stabilisation puis dans les hôpitaux. Il y a trente et une unités mobilisées à Kyiv en ce moment. Cette organisation s’est largement professionnalisée depuis 2014 et bénéficie d’un large soutien financier et médiatique, mis en scène dans une publicité très héroïque. En apparence, la distinction avec le corps militaire n’est pas évidente et toute bénévole participant à ce bataillon doit suivre une formation exigeante de secours militaire. La différence, nous dit-on, se situe dans le fait que chez les paramédics, il n’y a pas de salaires, pas de notion de désertion (on peut s’en aller quand on veut, bien qu’il faille demander une permission pour faire une pause lorsqu’on est mobilisée), et surtout « que l’on respecte la sensibilité de chaque personne ». Depuis le début du conflit, de nombreuses personnes ont cherché à les rejoindre, alors ils ne prennent plus de nouvelles volontaires parce qu’ils ne dispensent pas de formation actuellement. S’ils manquent de personnel, ce n’est pas au niveau médical mais plutôt dans des fonctions précises comme celle de chauffeuse ou de mécanicienne. Il faut suivre une formation spéciale pour être capable de conduire dans des conditions extrêmes et savoir faire les principaux gestes d’urgence vitale (être capable d’installer un garrot tourniquet sur soi-même, par exemple).

Ils manquent beaucoup aussi de matériel de protection militaire, comme les casques et les gilets pare-balles. Sur la question des gilets pare-balles, nous expliquons à notre contact que nous ne souhaitons pas fournir à l’armée du matériel qui serve aux combats directement, mais que dans le cas d’une protection pour des unités de médics, cela pourrait être envisageable. On nous répond honnêtement que la frontière entre les personnes qui combattent et celles qui les protègent n’est pas si nette, et qu’en conséquence il n’est pas possible d’assurer qu’un gilet pare-balles qui sert à une médic ne soit pas transmis par la suite à un soldat. Ceci est renforcé par le fait que certains soldats sont très mal équipés, alors dans la perspective de protéger les personnes, l’intérêt des paramédics va forcément dans le sens d’un meilleur équipement de protection pour les soldats. Pour conclure ce débat, on nous conseille, dans ce cas précis, de ne pas chercher à leur fournir cette aide.

La rencontre fut rapide mais plutôt efficace. Le contact a été plutôt bon, mais en s’intéressant un peu plus à ces organisations de volontaires, on se pose beaucoup de questions sur l’articulation entre le volontariat armé et l’armée régulière, une spécificité qui existe en Ukraine depuis au moins 2014 mais qui a certainement explosé avec la guerre maintenant.

Nous repartons, faisons un tour de la place Maïdan non sans une certaine émotion, et filons du centre-ville plutôt désert.

Nous sommes encore à Kyiv lorsque nos amies de France nous demandent ce que les Ukrainiennes pensent de l’annonce des Russes qui vient de tomber. Il s’agit de l’annonce du 25 mars par l’armée russe qui dit avoir « rempli ses objectifs » et prévoit de concentrer désormais ses efforts sur la « libération du Donbass ». Toute la presse française parle d’un possible recul des troupes russes, mais ici personne ne semble au courant. Selon Sergï, avant de faire cela, elles essaieront une dernière grosse tentative sur Kyiv avant de se concentrer sur l’Est tout en disant que « c’était ça le plan depuis le début ». Une volontaire paramédic dit : « Je ne sais pas mais ce n’est pas ce que nous observons présentement sur le terrain, et s’ils partent, il y a toutes les chances qu’ils pilonnent avant. »

Un nouveau couvre-feu est annoncé pour le samedi soir jusqu’au lundi matin. Nous ne savons pas ce qu’implique pour notre sécurité de circuler pendant qu’il est en vigueur. Nous n’allons pas risquer de rester bloquées deux jours, alors nous nous hâtons de partir. Finalement, le couvre-feu est annulé. Le ciel est chargé de pluie lorsque nous repartons de Kyiv pour Khmelnytskyï. Nous nous hâtons car un autre couvre-feu nous attend là-bas, à vingt-deux heures. Ce fut étrange de découvrir une grande ville si furtivement et dans de telles circonstances. On la découvre ainsi sans élément de comparaison possible. Sergï nous indique les endroits où, un mois plus tôt, il était impossible de trouver une place pour se garer. Maintenant, les rues et les avenues sont presque vides. Il règne un certain calme que seuls quelques lointains bombardements viennent troubler. On aperçoit une file énorme de personnes qui attendent une distribution de pain. La circulation est rythmée par les nombreux checkpoints qui ont chacun leur style. Surtout, il y a des hommes en armes partout, en uniformes la plupart du temps mais pas toujours. Ce sont les gars de la défense territoriale qui sont présents sur les checkpoints. Parfois, on les croise dans des voitures banalisées, avec certains emblèmes, et c’est peu dire que certains n’inspirent pas franchement le professionnalisme. On nous dit que dans beaucoup de cas, certaines personnes se sont engagées dans la défense territoriale pour éviter d’aller au front. Puis plus tard, lorsqu’elles en ont marre de ne rien faire, elles finissent par s’inscrire dans l’attente d’être mobilisées. Selon les villes et les villages, la défense territoriale est très différente. Parfois, dans les campagnes, les volontaires se retrouvent sur-équipées et avec des tâches de moindre importance, ce qui peut accroître leur zèle, alors qu’à Kyiv, elles manquent d’équipements. Lorsqu’un jeunot de dix-huit ans lève nonchalamment le canon de son arme vers nous sans même nous apercevoir, on a envie de glisser illico sous le siège. Au moins la première fois qu’on les voit ; après, peut-être que l’on peut s’habituer.

Khmelnytskyï

Khmelnytskyï est une capitale régionale de deux cent soixante mille habitantes. Nous y faisons une étape pour aller rencontrer celles qui sont devenues des alliées de circonstance dans la situation. De nombreuses réfugiées ont pu faire étape ici avant de rejoindre la Transcarpatie, et les chauffeuses ont pu y faire escale sur la route pour aller chercher des personnes à évacuer plus à l’est. Le pasteur de l’église évangéliste, évêque de cinquante-huit églises dans la région, s’est mobilisé pour accueillir les réfugiées. Celles-ci ne restent en général que quelques jours mais le pasteur espère garder contact avec celles d’entre elles qui, dans la situation, ont trouvé le chemin de Dieu. Loin de douter de l’effort fourni par l’évêque évangéliste pour aider les réfugiées, nous ne doutons pas non plus de sa volonté missionnaire d’accroître sa communauté religieuse. Khmelnytskyï est à la croisée des chemins de l’exil : que l’on vienne de Kyiv, Kharkiv, Donetsk, Marioupol ou Odessa, on passe par Khmelnytskyï, et même précisément par la route juste en face de l’église. Il est huit heures trente et les sœurs du pasteur nous servent un festin à base de borsch [борщ], kacha [каша] et viande en sauce. Nous faisons la connaissance d’une famille rom de neufs personnes tout juste arrivées de Kharkiv sans aucun argent, ni aucune idée pour la suite. Nos amies de Transcarpatie échangent les contacts pour envisager de les aider plus tard. Avant de partir, alors que les fidèles commencent à arriver pour la messe du dimanche, le pasteur insiste pour nous offrir une prière collective en l’honneur de notre engagement. Il précise à ses frères et sœurs que nous l’avons prévenu que nous n’étions pas croyantes, alors tout le monde sourit, certain que cela est bien sûr impossible !

Les liens tissés entre personnes locales et réfugiées à l’intérieur de l’Ukraine depuis un mois ont conduit à des rencontres improbables. Nous ne pensions pas partager une nuit avec des pompiers dans une église, ni accepter la bénédiction d’un évêque évangéliste pour la fin de notre voyage. Nous pouvons espérer que tous ces réseaux d’entraide et d’organisation concrète par le bas puissent tisser des liens au-delà de l’absolue nécessité. Qu’ils soient assez solides et nombreux pour faire perdurer cette capacité d’auto-détermination qui avait déjà été une des promesses du Maïdan de 2014. Et ainsi de ne pas laisser l’ingérence, qu’elle soit russe ou occidentale, décider de l’avenir des habitantes d’Ukraine.

Trajet vers Kyiv pourla livraison de l'ambulance.

Une école est aménagée en dortoir pourles déplacé·es des zones bombardées.

Le théâtre est devenu lieu de stockage pour les denrées humanitaires. À l'arrière, on fabrique des gilets pare-balles.

À l'étage du musée, un atelier fabrique des filets de camouflage.

« Russes, bienvenues en enfer »

Fumée d'une explosion de la veille.

Kyiv déserte. Sept heures du matin, avant la livraison de l'ambulance.

La soupe du midi se prépare pour les habitant·es du quartier.

Entretien avec des étudiants

Version originale publiée le 12/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.

Pendant notre voyage, nous avons réalisé un entretien avec trois jeunes de seize, dix-huit et vingt-et-un ans. Comme plusieurs personnes ici, ils ont décidé de ne pas participer à la mobilisation générale imposée par l’état de guerre et ne sont pas allés s’enregistrer auprès des autorités. Depuis le début de la guerre, ils sont donc cachés dans un village de Transcarpatie car la loi martiale interdit aux hommes entre dix-huit et soixante ans de quitter le pays.

Nous leur avons posé quelques questions sur leur situation. L’entretien a été fait en russe, la langue avec laquelle ils sont le plus à l’aise, puis traduit en français.

Pouvez-vous vous présenter ? Quel âge avez-vous, que faites-vous dans la vie, comment vous êtes-vous retrouvés là ?

V ~ Depuis huit ans je m’intéresse à la musique, j’en fais beaucoup. J’ai fait une petite pause dans les études et là je suis en première année des Beaux-Arts. Je suis de Kyiv, je suis né là-bas et j’ai dix-huit ans. On est arrivés ici grâce à notre grand-frère. On se sent bien ici, surtout en comparaison avec d’autres situations de réfugiées. Ici on est dans un paradis.

I ~ Ça fait cinq ans que je vis à Kyiv. Je suis aussi aux Beaux-Arts, spécialité histoire de l’art. Je suis arrivé ici avec V. et N. J’avais pas vraiment d’endroit où partir et je suis très reconnaissant parce que I. [le grand-frère] a vraiment eu la tête froide pendant le trajet de Kyiv jusqu’ici et c’était très rassurant.

N ~ J’ai seize ans, je viens de finir l’École des Beaux-Arts et j’aurais dû rentrer à l’Académie des Beaux-Arts… Avant que la guerre ne commence, notre frère nous a demandé de faire nos valises. Une semaine avant la guerre il y avait déjà un soupçon que ça allait commencer. Et le premier jour de la guerre on est partis.

Vous êtes jeunes, qu’est-ce que le mouvement Maïdan et tout ce qui a suivi depuis représente pour vous ?

I ~ Moi c’est pareil, c’est pas vraiment un événement qui m’a touché parce que j’avais quatorze ans. Quelques semaines après le Maïdan, je suis arrivé pour m’installer à Kyiv avec ma mère. Je me souviens qu’à RechiateRue principale à Kyiv où il y a eu la révolution de Maïdan. il y avait des trous d’impacts de balles dans les murs et des gens qui étaient encore en train de nettoyer des armes, mais à cette époque-là ça ne m’avait pas trop impressionné. Récemment j’ai vu un documentaire sur le Maïdan et j’ai compris l’importance que ça avait eu et l’influence sur la guerre actuelle.

Nous avons compris qu’à partir de dix-huit ans tous les hommes devaient aller se présenter à l’administration afin de pouvoir être mobilisés. Est-ce que vous vous êtes fait enregistrer, et si non, pourquoi ?

V ~ Oui, à partir de dix-huit ans tous les hommes doivent s’enregistrer. Moi je ne l’ai pas fait. Je me cache des militaires. Dès le premier jour de la guerre je me suis posé beaucoup de questions sur ça. Mais j’ai compris que je ne voulais pas tuer des gens. J’ai beaucoup de choses à voir et à vivre. Peut-être que ça va sonner arrogant de dire ça mais je ne crois pas que le fait de ne pas vouloir aller se battre soit une faiblesse, et je ne me sens pas mal par rapport à ça. Par ailleurs, j’aime mon pays et sa culture. J’ai beaucoup de reconnaissance pour tous ces gens qui luttent dans l’armée, sans eux je ne pourrais pas moi-même ne pas y aller. Je ne peux pas m’imaginer tuer quelqu’une mais je vois bien que s’il n’y avait pas d’armée… Je ne pourrais peut-être pas rester en vie. Et en même temps je me demande… S’il n’y avait que des gens armés et pas de gens comme moi, comment ça serait ? Et vice versa…

I ~ Normalement, tant que tu fais tes études, l’armée ne peut pas te prendre même si tu as dix-huit ans. Mais les gens qui ont dix-huit ans, même ceux qui ne font pas d’études, ils ne veulent pas aller dans l’armée. Presque tous mes amis ne veulent pas aller à l’armée. Pour ma part je crois que je ne suis pas patriote et je ne me sens pas prêt à y aller. Je n’ai pas envie de tuer des gens. Par contre je pense que si le pays tient aujourd’hui c’est grâce à des villes comme Kharkiv et d’autres villes de l’Est, grâce à la résistance qu’il y a là-bas. Moi je ne veux pas m’engager dans l’armée parce que j’ai encore jamais voyagé, j’ai rien vu du monde… Peut-être que si j’avais un peu plus vécu j’aurais pu m’engager.

V ~ Je sens qu’il y a une pression. Je sens que le pays s’est uni pendant cette guerre. C’est évident qu’il y a des gens qui jugent. Probablement que les gens pensent qu’on a peur ou qu’on ne soutient pas l’armée. En ce qui me concerne, personne ne me met la pression pour l’instant et même si c’était le cas ça ne changerait pas le fait que je n’ai pas envie de faire la guerre.

I ~ Du coté de la famille, c’est évident que personne ne me met la pression, bien au contraire. Elles ne veulent pas que les militaires me repèrent. Du coté des amies il y a plusieurs personnes qui sont déjà dans la défense territoriale. Mais même elles ne jugent pas, ne mettent pas la pression. La seule pression qu’il pourrait y avoir est celle des militaires. Mais je n’ai jamais vu de civiles mettre la pression à d’autres civiles en ce qui concerne le fait de s’inscrire à l’armée ou de participer à la guerre.

Pendant notre séjour, des patrouilles de policiers et de militaires sont plusieurs fois venues voir si des hommes se cachaient. Ils sont repartis bredouilles.

Est-ce que vous aimeriez quitter le pays ? Que ressentez vous quand au fait de cette impossibilité de sortir du territoire ukrainien ?

I ~ J’ai une immense envie d’aller à l’étranger. J’aimerais faire des études à l’étranger et en même temps je vois ce qu’il se passe à Kharkiv et j’aurais vraiment envie d’aider à reconstruire la ville, de retaper des maisons. J’avais fait une demande pour faire mes études en République tchèque. J’ai même une lettre de l’Université où je devais aller qui dit que tout peut m’être payé dès la frontière : le transport, le logement. Je pourrais même avoir une bourse. Mais je sais très bien qu’à la frontière on ne me laissera pas passer. Je trouve ça dommage que tous les hommes soient mis dans une seule catégorie. Aucune différence n’est faite entre les histoires des gens. Ils ne comprennent pas que certaines personnes ne peuvent pas faire la guerre mais pourraient être utiles pour d’autres choses.

V ~ C’est sûr que je trouve ça dommage que les hommes ne puissent plus partir à l’étranger mais en même temps je pense que c’est normal. On est dans un moment de guerre, donc on doit rester solidaire. Même si j’avais pu faire mes études à l’étranger, et j’aimerais vraiment le faire, je ne serais pas parti. Pas maintenant. J’aurais ressenti de la honte et de la faiblesse en partant. Je veux rester solidaire avec les gens qui se battent. En même temps, j’ai mes propres rêves… Ce que j’aimerais faire en Ukraine, c’est du cinéma et du dessin. J’aimerais faire des films d’animation mais ici ce n’est pas développé. J’aimerais donc aller faire mes études à l’étranger et revenir en Ukraine avec ce que j’ai appris, pour développer le pays. Mais je ferai ça après la guerre. Si je pars je ne pourrais pas regarder dans les yeux mes amies qui se battent en ce moment dans ce pays

Quelles nouvelles recevez-vous de vos amies qui se battent ? Est-ce que vous partagez des discussions avec les gens qui se battent ?

V ~ J’ai des amies qui sont inscrites dans la Force de défense territoriale mais pas d’amies qui sont au front. Ce que je comprends c’est qu’elles sont très motivées, comme toutes les volontaires. Évidemment qu’elles se sentent mal, mais elles sont motivées. Pour ma part, je sais que j’aurais mal vécu le fait de me retrouver dans la Force de défense territoriale. Encore pire que les autres. Après… J’aimerais vraiment parler de la haine des Ukrainiennes envers les Russes. Cette guerre provoque une haine des Russes et je trouve ça dommage. En même temps, ce sont les Russes qui ont envahi le territoire ukrainien. C’est ça qui motive l’armée ukrainienne : défendre son territoire. C’est maintenant commun en Ukraine de haïr les Russes. Cette haine nourrit l’esprit des gens qui font la guerre. Dans le contexte c’est acceptable, mais c’est pas normal de haïr toutes les Russes. Il y a des Russes qui ne sont pas d’accord avec la propagande d’État. Il y a des écrivaines, des peintres, des artistes qui ont partagé sur la scène internationale le fait de souffrir de cette guerre. On ne peut pas mettre toutes les Russes dans le même sac.

I ~ Mes amies qui sont en guerre sont en même temps positives et agressives, c’est ça qui leur permet de combattre. Leur grande phrase à l’intention des Russes c’est : « Venez, on vous attend ». J’ai l’impression qu’il y a un certain patriotisme chez les volontaires. Et moi je n’ai pas ça… Je pense que les soldats russes, de leur coté, ont été lâchés. On entend des enregistrements vocaux de soldats rapportant qu’ils ont les pieds trempés, qu’ils sont au beau milieu d’un champ ou dans une maison à moitié démolie, qu’il ne leur reste que trois jours de nourriture, que leur hiérarchie ne répond pas au téléphone, qu’ils ne savent pas comment ils vont continuer… Ils sont faits comme des rats. C’est pas de ces soldats-là qu’on doit avoir peur, mais des attaques qui viennent du ciel. Récemment, l’Université de Karazin à Kharkiv a été bombardée. C’est de ça qu’on doit avoir peur.

V ~ J’aimerais revenir sur le sujet de la haine des Russes, parce que ça me touche beaucoup. J’essaye de me mettre à la place des soldats russes et je ne sais pas si j’aurais agi autrement, parce que je crois que c’est le système qui les fait agir comme ça. Je ne crois pas qu’on puisse construire de la paix avec de la guerre. La guerre change les gens. Une personne qui fait la guerre ne pourra plus être comme avant. La guerre produit des animaux. C’est des gens qui ne pourront plus être sincères ensuite. Ça détruit tout en toi.

I ~ J’espère qu’après la guerre, lorsqu’on va devoir reconstruire le pays, toutes les grandes architectes d’Europe participeront. Je pense que cette guerre montre les vrais visages de l’Ukraine et de la Russie. J’espère aussi que cette guerre va faire changer les choses dans notre pays. Ici, tu peux tout vendre et tout acheter : c’est la corruption généralisée. Même la médecine est corrompue. Cette guerre peut être une chance pour reconstruire le pays à partir de zéro, à partir d’autres valeurs, plus justes. J’espère que le pays deviendra meilleur. Le processus est terrible mais c’est peut-être une chance.