Table des matières

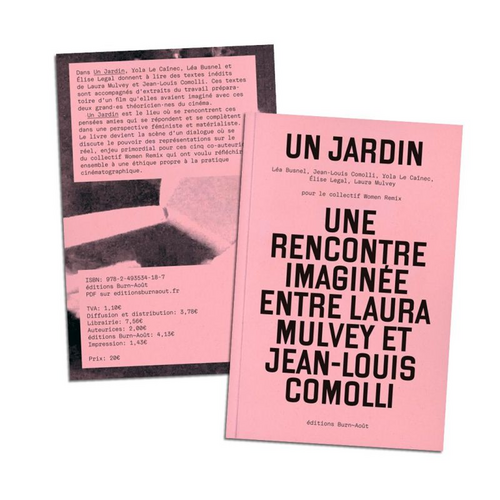

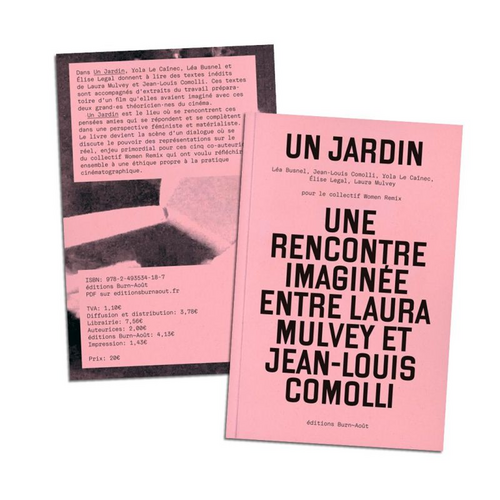

Un jardin, une rencontre imaginée entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli

Un jardin est un livre en trois parties, qui mêle images, textes et documents d’archives autour des pensées des cinéastes et théoriciens Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli. La première et la troisième partie sont des textes inédits du collectif Women Remix (Yola Le Caïnec, Léa Busnel, Élise Legal) tandis que la partie centrale réunit des textes de Laura Mulvey inédits en français (trad. Women Remix) et des textes de Jean-Louis Comolli publiés pour la première fois dans un livre. Ce livre est l’endroit d’une rencontre inédite entre des figures majeures de la pensée critique du cinéma.

Texte intégral

Ce PDF a été mis à jour le 22/01/26 à 10 h 25.

Note sur la graphie des genres

Dans les textes et notes écrites par Élise Legal, Léa Busnel et Yola Le Caïnec, le point médian est utilisé pour les noms, adjectifs et participes passés dont les formes féminines et masculines ne diffèrent que par la présence ou l’absence d’un -e final (par exemple: les habitant·es sont parti·es); la contraction est utilisée pour les noms et adjectifs ayant des suffixes différents au masculin et au féminin (par exemple: auteurice, acteurice); la troisième personne du pluriel est écrite « iels » lorsqu’elle fait référence à un groupe de personnes ou d’objets dont les genres diffèrent entre les sujets qui le composent.

Pour la traduction des textes de Laura Mulvey, la question de la graphie des genres s’est posée, non pas au moment de les traduire de l’anglais au français mais pour la présente édition. Si les traducteurices ont décidé de garder la forme qu’iels avaient choisie au moment de la traduction, c’est qu’il leur semblait que l’expression pluralisée transparaissait au sein de l’argumentation mulveyienne élaborée poétiquement au début des années 2000, dans une pensée inclusive sans l’usage de sa formalisation au niveau de l’écriture.

Préface

Yola, Élise, Léa arrivent à l’arrêt de bus d’un pas rapide. Élise et Léa ont chacune une valise. Il pleut et d’autres personnes viennent se regrouper sous l’abribus pour attendre le bus ou la fin de la pluie. Certaines portent des écouteurs, d’autres entendent en arrière-plan la conversation en cours menée par les trois protagonistes.

Pour une oreille attentive, des personnages se dessinent depuis la discussion: premier personnage, un certain Jean-Louis Comolli, avec lequel les trois amies viennent d’avoir une conversation téléphonique et à qui elles ont partagé une envie de réalisation d’un film avec lui et — deuxième personnage — Laura Mulvey, cinéaste et théoricienne britannique.

La curiosité a piqué l’un·e des patient·es usager·es des bus rennais, qui entame discrètement une recherche internet sur son téléphone. Elle tape d’abord « Laura Mulvey » et jette un coup d’œil rapide à sa page WikipédiaLaura Mulvey, née le 15 août 1941 en Angleterre, est une critique de cinéma, réalisatrice et une féministe britannique. Elle interroge la notion de genre dans les productions audiovisuelles. Elle est notamment à l’origine du concept de male gaze (regard masculin)., avant de googler à son tour Jean-Louis ComolliJean-Louis Comolli, né le 30 juillet 1941 à Philippeville (aujourd’hui Skikda, Algérie) est un réalisateur, scénariste et écrivain français..

Le bus arrive, Yola, Élise et Léa montent dedans, et s’installent sur les sièges à l’avant du véhicule, en continuant leur conversation. Elle s’interrompent un instant pour parler de l’heure affichée sur l’écran STAR (qui rappelle de composter son ticket car des contrôleurs sont présents à bord des bus), car le temps a filé et les trains vont peut-être être manqués si la circulation n’est pas à leur avantage. Dehors, il pleut des cordes.

L’air de rien, l’oreille curieuse qui s’était renseignée sur les protagonistes s’installe sur un siège de la rangée opposée, et se glisse à nouveau dans la discussion. Élise, Yola et Léa ne se rendent pas compte qu’elles sont écoutées, ou bien cela leur est égal, elles ont l’air de toute façon préoccupées par l’appel qu’elles viennent d’avoir. L’oreille attentive comprend que la discussion a dérivé sur un projet de film de ce fameux Jean-Louis, un projet de film sur Louise Michel, ce qui a éveillé une certaine perplexité chez ses interlocutrices.

YOLA : C’est tout de même étrange, nous proposons à Jean-Louis ce projet de film avec Laura, et il nous amène sur Louise Michel. Qu’est-ce qu’il faut en comprendre?

ÉLISE : Est-ce qu’il veut nous faire passer un message? Est-ce une manière délicate de nous dire qu’il ne veut pas faire le film avec nous? Ou bien veut-il l’emmener ailleurs?

YOLA : Il dit que ça fait des années qu’il veut faire un film sur Louise Michel, que parmi les femmes qu’il a filmées dans ses films, il a toujours cherché Louise…

LÉA : Peut-être que notre projet lui évoque sa propre recherche. Il y a peut-être des liens à trouver entre Laura et Louise.

YOLA : Entre Jean-Louis et Laura aussi il y a beaucoup de liens… Pour moi ce sont des jumelleaux, iels sont né·es à quinze jours d’intervalle en plein été 1941. Leurs pensées se répondent d’un côté à l’autre de la Manche.

ÉLISE : Louise Michel a vécu à Paris comme Jean-Louis, et à Londres comme Laura, quelque part elle les réunit, comme une sorte d’interprète.

À ce moment-là l’oreille attentive sursaute, car Yola se met à parler assez fort et d’une voix excitée:

De là, Yola ne s’arrête plus, elle regarde des images de Louise Michel sur son téléphone, et trouve une ressemblance fortuite entre Louise et Laura, ou bien, à bien y regarder, en plus de rimer, entre Louise et Élise… Peut-être Élise pourrait-elle incarner Louise dans le film?

LÉA : Tout cela devient bien étrange. Louise et Laura pourraient représenter dans l’esprit de Jean-Louis la même personne, ou incarner la même idée? Cela fait beaucoup de jumelleaux, moi j’ai longtemps pensé que Jean-Louis n’existait pas et que c’était un avatar que tu t’étais créé, Yola.

ÉLISE : So Louise Michel is Laura Mulvey and Jean-Louise Michel-Comolli is Yola… Et la boucle est bouclée.

Le bus arrive à la gare. Les passagères en sortent, rapidement, tirant précipitamment leurs valises, Léa part à Marseille, Élise à Paris, Yola reste à Rennes. Elles s’embrassent et se quittent en se promettant de prolonger leur discussion au plus vite.

L’oreille curieuse et attentive reprend elle aussi son chemin en se demandant si elle entendra un jour, à nouveau, parler de cette drôle d’histoire.

Ce livre est un film, Women Remix, qui n’a pas eu lieu. Il est la retranscription d’une mise en scène avortée, qui espérait la rencontre entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli. Traversé par des enjeux de traduction d’une langue à une autre — de l’anglais au français (et vice-versa) — il cherche à lier deux pensées de cinéma. À l’image du montage cinématographique, ces documents textuels sont assemblés dans un livre pour faire exister le film d’une autre manière. Ils sont le résultat du travail préparatoire d’un film collectif qui se joue sur plusieurs années. Pour diverses raisons et ce malgré des images, des rushes, des rendez-vous et des discussions, le film n’a pas vu le jour. Lors de la préparation du film Women Remix qui demeure inachevé, un travail d’édition avait déjà débuté. Il prenait diverses formes: une traduction collective, un blog dédié au cinéma, un échange interposé de mails entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli, une sélection et découpe de textes de Louise Michel qui seraient lus par Laura Mulvey devant notre caméra, la rédaction d’un dossier de demande de subvention à l’attention de la Région Bretagne. C’est en Bretagne que nous nous sommes toutes trois rencontrées, là où Laura Mulvey avait l’habitude de passer ses vacances et là où s’est créé le blog Ces films à part qu’on nomme « documentaires », correspondance entre Jean-Louis Comolli et des étudiant·es en option Études cinématographiques à Rennes.

Nous présentons ces textes et échanges pour qu’une rencontre puisse apparaître malgré tout. Certains documents administratifs présentent le film en négatif, comme la trace de ce qu’il aurait pu être. Ils rendent visibles une forme d’échec matérialisée notamment par un refus de subvention qui a entravé notre projet cinématographique. Peut-être serviront-ils d’outils ou de repères pour celles et ceux qui cherchent à faire exister des films féministes. Ce livre met en scène le travail souterrain d’un film qui cherchait aussi à faire circuler des textes. Dans un même lieu, qu’il soit film, livre ou jardin, il propose la contiguïté entre deux œuvres qui ne s’étaient pas tout à fait rencontrées jusqu’alors.

Le montage de ce livre reprend le découpage en trois parties prévues pour le film Women Remix. Nous avons voulu présenter dans ce livre les choses temporellement. Nous avons transposé la chronologie du projet cinématographique, qui s’étend de 2014 à 2020, à celle de la pensée qui s’est acheminée de Laura Mulvey à Jean-Louis Comolli jusqu’à nous. La dernière partie du livre correspond à ce que nous avions écrit pour être la première partie du film.

Laura Mulvey a écrit en 2006, Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image. Nous la connaissions par son texte « Plaisir visuel et cinéma narratif » de 1975, traduit sur le site Débordements, puis édité par Mimésis. Le désir de traduire Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image est né après sa participation à un colloque où elle a expliqué son travail d’analyse par le remontage de la séquence d’ouverture de Les hommes préfèrent les blondes (H. Hawks, 1953). Elle a appelé ce travail d’analyse le Monroe Remix, ce qui a inspiré le titre Women Remix. Ce remontage est au centre des trois derniers chapitres de Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image consacrés au « Delaying Cinema », au « spectateur possessif » et au « spectateur pensif ». Ces trois concepts mulveyiens nous ont tout de suite fait penser aux théories comolliennes, et aux images de son film avec Sylvie Lindeperg, Face aux fantômes en 2009. On a commencé à traduire entre nous des passages pour Jean-Louis, puis, durant le confinement, une traduction collective a été engagée avec les étudiant·es de l’option cinéma du lycée Chateaubriand, pour être placée ensuite sur un blog, afin que Jean-Louis Comolli et Laura Mulvey puissent communiquer à distance entre elleux et avec les traducteurices. C’est cette traduction qui est présentée dans cet ouvrage en première partie.

Le blog Ces films à part qu’on nomme « documentaires » a accueilli temporairement la traduction. Il a été créé en 2012 après une première rencontre entre Jean-Louis Comolli et les étudiant·es de Yola Le Caïnec, qui venait d’ouvrir une option Études cinématographiques à Rennes, option où se sont d’ailleurs rencontrées Léa Busnel et Élise Legal. Le blog était une façon de garder du lien, de créer des liens, autour du cinéma soi-disant nommé « documentaire ». « Espace de jeu où l’on prend le jeu au sérieux, ce qui veut dire qu’on joue vraiment, qu’on s’expose, qu’on prend parti publiquement », a commenté Jean-Louis Comolli quand il a lu la présentation rédigée par les jeunes. Le blog n’a pas attendu longtemps pour publier le premier texte de Jean-Louis Comolli, qui voulait s’adresser aux étudiant·es, et les inviter à poursuivre le travail d’analyse critique des épisodes de l’émission Strip-Tease. Pas une année, ensuite, jusqu’en 2021 quand la maladie de notre ami Jean-Louis s’est faite plus coriace, sans voir fleurir de nouveaux écrits, de nouveaux défis ou découvertes critiques, partagés par les étudiant·es et Jean-Louis Comolli qui invitait aussi parfois ses ami·es, mort·es ou vivant·es, à se joindre à nous. Ce blog continue à vivre aujourd’hui et nous l’y convions à notre tour. Ce sont quelques textes inédits de Jean-Louis Comolli publiés sur ce blog que nous avons choisis pour la deuxième partie de cet ouvrage, afin qu’ils rencontrent a posteriori la pensée de Laura Mulvey, pensée que Jean-Louis Comolli avait intégrée dans son champ citationnel dès 2019, avec Cinéma, Numérique, Survie.

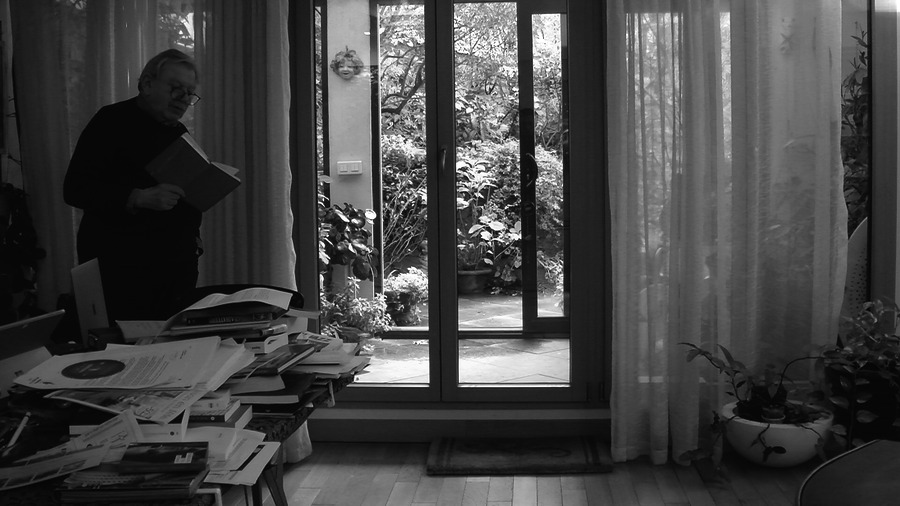

Le film que nous avions rêvé aussi avec lui au sein du collectif Women Remix, lui ressemble un peu. Le scénario commençait avec Jean-Louis et Laura, deux personnages qui devisaient ensemble dans un jardin autour du cinéma, du monde et de Louise Michel. Iels devisaient dans les pensées de la réalité documentaire et sociale qu’iels incarnaient, à savoir celles de Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli. Le jardin accueillait leur gémellité symbolique comme une grâce. C’était le jardin de Jean-Louis, et Laura venait lui rendre visite d’Angleterre, il était aussi question d’aller à Londres. Mais la maladie de Jean-Louis Comolli a vite transformé l’idée du voyage en idée d’échange épistolaire, de lettres filmées, mais pas seulement. L’écriture de cette première partie, intitulée « Un Jardin », s’est faite avec leurs deux voix qui se répondaient par mél, ou qui prolongeaient des échanges que nous avions eus avec elleux, de façon individuelle. Une version finale initiale a abouti début 2019, puis a été développée au printemps 2020 à la demande de la Région Bretagne. Jean-Louis Comolli et Laura Mulvey avaient accepté d’être co-auteurices pour la partie qui les concernait uniquement. À l’automne 2019, iels ont accepté de commencer les premiers tournages de répétitions et de repérages. Laura était à Paris, mais Jean-Louis, souffrant, dut repousser la rencontre. Nous avons fait le lien entre elle et lui avec la caméra. Le montage s’est fait en 2020, iels ont aimé, et nous avons déposé à nouveau le dossier en juin avec Les Films du Plessis et Sonia Buchman de Gladys Glover Productions, peu après le confinement. La solution d’un film à distance devenait peu à peu évidente et fut confirmée par l’impossibilité, à défaut de subventions, de financer des déplacements. La rencontre entre Jean-Louis et Laura ne serait pas physique, mais pouvait être imaginée différemment. C’est aussi notre réponse, par ce livre, au cancer qui a emporté notre ami en 2022.

Laura Mulvey

Présentation

Les trois derniers chapitres de Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image publié en 2006 forment une trilogie autour de ce que Laura Mulvey appelle le « delayed cinema ».

Le premier volet, intitulé « Delaying Cinema », embraye l’argument de l’étude précédente sur Abbas Kiarostami pour introduire le « delayed cinema », ou « cinéma ralenti ». Un tel cinéma est défini comme se manifestant dans un registre plutôt narratif où « le ralenti est essentiel pour désirer la fin »Laura Mulvey, Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image, Reaktion Books, London, 2006, p.144., écrit Mulvey. Selon la théoricienne, le ralenti ouvre un champ d’analyse pour les études cinématographiques; il correspond par exemple à l’esthétique développée par le star-système hollywoodien. Conçu comme une modification formelle de la narration pour que l’idole puisse être contemplée, il déplie une visibilité de la mécanique du désir dans sa suspension en révélant à l’image ses combinatoires de mise en scène invisible où tout devient possible. Le ralenti permet par exemple de considérer une scène dans sa spécificité relativement à la globalité du film. « Le flux d’une scène est arrêté et extrait du flux global du développement narratif; la scène est morcelée en plans puis en cadres sélectionnés et ensuite soumise au ralenti, à la répétition et au retour en arrière. »Ibid., p.144. La proposition de Mulvey, à l’ouverture de ce premier chapitre de la trilogie, est que ce ralentissement va aussi, justement, (re)construire une conscience spectatorielle.

Si nous avons choisi de traduire seulement les deux derniers chapitres, « Le spectateur possessif » et « Le spectateur pensif », c’est parce qu’ils placent dans une perspective dialectique deux enjeux majeurs du « delayed cinema » face à « l’avènement du visionnage digital ou électronique »Ibid., p.161. qui est aussi au centre de la pensée comollienne. Le premier enjeu serait d’approfondir la déconstruction du désir et du plaisir au cinéma dans la continuité de l’essai « Plaisir visuel et cinéma narratif » (Laura Mulvey, 1975), et le second de faire émerger la possibilité d’un·e spectateurice alternatif·ve, curieux·se, pensif·ve, qui réfléchit l’image en lieu d’un spectateur possessif qui ne vise que sa fétichisation.

La traduction proposée est issue d’un travail solidaire pendant le confinement en 2020. Lisa Adams-Aumeregie, Ambre Argney, Léa Busnel, Jeanne Danigo, Louis Dumont, Eva-Rose Duvivier, Amalia Fernandez, Lucy Frémont, Mathilde Gaudfroy, Enora Gourmelon, Elias Hérody, Malou Lebellour-Chatellier, Damien Ledélézir, Élise Legal, Louise Pichon, Anaëlle Previtali, Héloïse Rannou, Eva Ripoteau, Lucille Salaun, Emma Serrano: elles et ils, étudiant·es ou ayant étudié au lycée Chateaubriand, ont élaboré collectivement une traduction qui voulait favoriser la diffusion de textes de Laura Mulvey auprès du plus grand nombre. L’ensemble du travail a été plus particulièrement coordonné par Ambre Argney, puis la traduction a été harmonisée par Yola Le Caïnec ainsi que Léa Busnel et Élise Legal avec la complicité de Laura Mulvey. Aussi, quand nous indiquons les mots anglais originaux entre crochets, nous indiquons le fruit d’une réflexion collective autour des limites de la traduction.

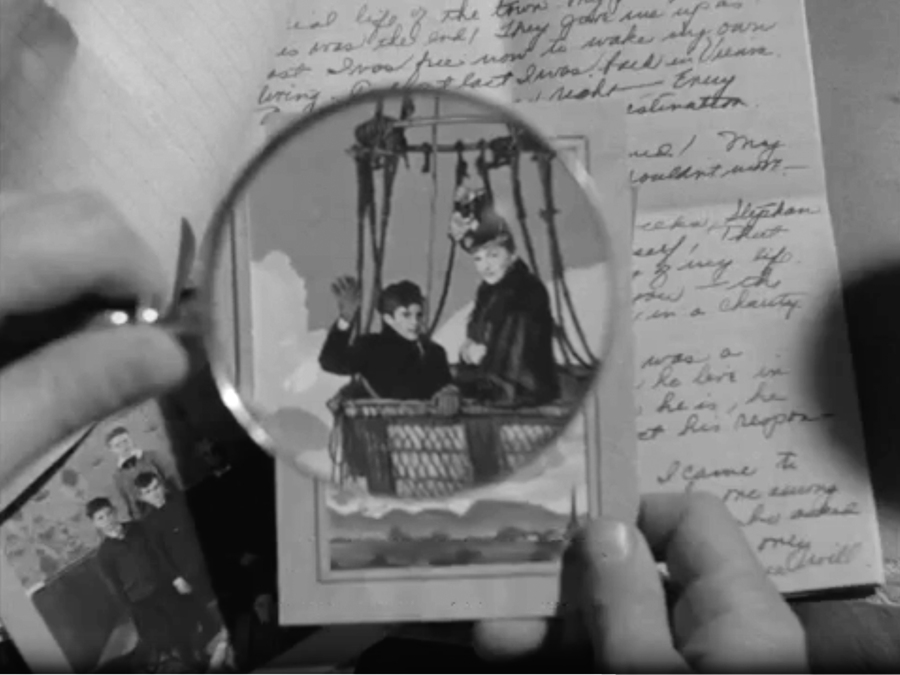

La majorité des images qui accompagnent cette traduction ne proviennent pas de la version originale du texte. Nous les avons proposées pour éclairer certains aspects de la théorie de Laura Mulvey qui nous semblaient particulièrement intéressants en regard des articles de Comolli écrits de 2012 à 2021, postérieurs donc à ces deux chapitres écrits en 2006. L’aspect principal concerne la réforme spécifique des regards (regards situés dans ou devant l’écran, aux frontières de la fiction et du documentaire) à entreprendre face aux technologies du vingt et unième siècle, comme le numérique binaire et son industrie capitaliste, qui ont eu cette tendance, très astucieuse, à masquer une partie de ce que nos regards avaient déjà acquis de conscience transsubstantielle à partir du cinéma celluloïdal.

Le spectateur possessif

Puisque l’expérience cinématographique est si éphémère, il a toujours été difficile de retenir ses précieux moments, ses images et plus particulièrement, ses idoles. Pour pallier à ce problème, l’industrie du film a produit, depuis les débuts du star-système, une panoplie d’images fixes capables de suppléer au film lui-même: des photographies de tournage, des affiches et surtout des pin-ups. Toutes ces images secondaires sont créées afin de donner aux fans du film une illusion de possession, de créer un lien entre le spectacle inaccessible [irretrievable] et l’imagination individuelle. Sans cela, le désir de posséder et de retenir l’image éphémère conduit à un visionnage multiple, à retourner au cinéma voir le même film encore et encore, ce qui fait écho à l’analyse de Freud sur le plaisir enfantin de répétition, par exemple concernant les jeux ou les histoires. Avec l’avènement du visionnage digital ou électronique, la nature de la compulsion de répétition cinématique change. Comme le film est ralenti et ainsi fragmenté, passant d’une narration linéaire à des moments ou des scènes favorites, le spectateur est capable de retenir, de posséder l’image auparavant insaisissable. À travers ce cinéma ralenti, le spectateur obtient une relation renforcée avec le corps humain, en particulier avec celui de la star. Arrêter le cours du film permet d’extraire facilement des images de stars de leur contexte narratif pour une sorte de contemplation prolongée qui était auparavant seulement possible avec les photogrammes. D’un point de vue théorique, cette nouvelle immobilité exacerbe le statut emblématique de la star.

L’image d’une star est, en premier lieu, un signe indiciel comme toute autre image photographique, et un signe iconique comme toute autre image représentative; c’est aussi une icône complexe à l’existence ambivalente, à la fois au sein et en dehors de la performance fictionnelle. Le terme d’« icône », dans cette situation, va au-delà du signe de similitude dans la sémiologie de C.S. PeirceNDT. Charles Sanders Peirce a classifié en 1903, dans Éléments de logique, la relation d’un signe avec l’Objet qu’il dénote selon trois modalités contenues dans les notions d’Icône, d’Indice et de Symbole. Laura Mulvey définit les notions dans la continuité de son texte., c’est-à-dire qu’il va vers la signification iconographique accrue et l’iconophilie fondamentale qui définissent la façon dont Hollywood, et les autres cinémas de masse, ont travaillé à produire des images de star. Le cinéma exploite la silhouette humaine dans les mondes imaginaires de la fiction, mais l’industrie cinématographique a été encore plus loin, en rattachant ses fictions à un star-système. Créer une star signifie créer un nom, parfois en utilisant un nom de scène dont le film A Star Is Born (George Cukor, 1954) propose une caricature; en tout cas, un nom qui peut toujours être reconnu ou cité. La capacité de la star à être nommée introduit la troisième dimension de la trichotomie des signes de Peirce, la dimension symbolique. Le symbole dépend de l’esprit humain pour être interprété, qui dépend lui-même de ses connaissances culturelles préexistantes et imposées, de telle sorte que la capacité de reconnaissance immédiate de Amitabh Bachchan et de Sean Connery, par exemple, ou de Ingrid Bergman et de Nargis, varierait nécessairement selon la culture cinématographique générale du spectateur. En ce sens, la star est reconnue et nommée au sein de la diffusion de son fandom, ainsi qu’un saint chrétien serait reconnu et nommé au sein de la diffusion de l’art chrétien.

Lorsqu’une industrie cinématographique rationalise son star-système, les acteurs iconiques de cinéma immédiatement reconnaissables produisent une performance très stylisée, mise en évidence par un cinéma également stylisé qui se concentre sur les stars. La performance d’une star est, peut-être pas de manière inévitable mais très souvent, la source du mouvement de l’écran sur laquelle l’œil du spectateur se concentre, canalisant le développement de l’histoire et offrant son énergie latente. Mais le véritable exploit de la performance d’une star consiste en sa capacité à maintenir en équilibre deux éléments fondamentalement contradictoires: la fusion de l’énergie et de l’immobilité à l’écran. Bien que le mouvement d’une star puisse paraître énergétique, ce qui le sous-tend est en réalité une immobilité intensément contrôlée et une capacité à poser pour la caméra. Réminiscence, de manière figurative, de la façon dont l’illusion du mouvement dérive de multiples images immobiles, de même la performance d’une star dépend de poses, de moments d’immobilité presque invisibles, lors desquels le corps est exposé pour le plaisir visuel du spectateur, à travers la médiation de la caméra. Dans le film What Price Hollywood? (George Cukor, 1932), Constance Bennett, en tant qu’actrice ambitieuse, démontre le processus de l’apprentissage de « l’immobilité » à l’écran. Après qu’elle ne réussit pas son premier essai à l’écran à cause d’une performance trop empressée, précipitée, elle intériorise progressivement les instructions du réalisateur et, dans les escaliers de sa pension, elle s’entraîne à marcher doucement, presque au ralenti, avec précision de haut en bas des marches pour finir par une pose et une réplique accomplie de nonchalance. Les performances féminines à l’écran ont toujours inclus assez ouvertement cette sorte de jeu exhibitionniste. Mais, concernant la star masculine, le cinéma ralenti révèle que l’immobilité et la pose pourraient être davantage dissimulées, tout en restant pourtant un attribut essentiel de son jeu à l’écran.

La préférence de Roland Barthes pour la photographie par rapport au cinéma inclut un plaisir esthétique de la pose:

« La pose est ce qui se rapproche le plus de la nature de la Photographie… lorsque je regarde une photographie, j’inclus inévitablement dans mes considérations la pensée de cet instant, pourtant bref, dans lequel une chose réelle s’est retrouvée immobile face au regard. Je projette l’immobilité de cette même photographie sur la prise précédente, et la pose consiste dans cet arrêt. Cela explique pourquoi le noème de la Photographie se détériore quand cette photographie est animée et devient cinéma: dans la Photographie, quelque chose a pris la pose en face de la petite ouverture et est resté là pour toujours… mais dans le cinéma, quelque chose est passé devant cette même petite ouverture: la pose est balayée et niée par la série continue d’images. »Roland Barthes, Camera Lucida (trad. Richard Howard), Vintage Classics, London, 1993, p.78 (ouvrage original publié en français en 1980).

Le cinéma ralenti révèle le sens de la pose même quand le « quelque chose est passé ». La fixation du cadre, l’arrêt sur image, font apparaître le moment d’immobilité qui est le propre du cadre et rendent possible une contemplation qui ramène l’image au bref instant de l’enregistrement de la « chose réelle ». Comme le dispositif affirme sa présence et l’indexicalité originale de ses images, la pose n’est alors plus « balayée et niée », mais il se pourrait plutôt qu’elle soit mise en valeur par la performance de la célébrité. La pose donne le temps au cinéma de dénaturer le corps humain. Bien qu’elle continue d’être « la chose réelle », la figure iconique de la star est toujours exposée aux regards, véhiculant les attributs esthétiques du cinéma, point de convergence entre lumière et ombre, cadrage et mouvement de caméra. Le gros plan a toujours entraîné un processus de retardement, en ralentissant le cinéma dans la contemplation du visage humain, permettant un moment de possession pendant lequel l’image est extraite, quelle que soit la rationalisation narrative, du fil d’un récit. En outre, le gros plan limite le mouvement, non seulement à cause du resserrement du cadre mais aussi à cause de l’éclairage privilégié avec lequel le visage de la star est communément mis en valeur. Mary Ann Doane a montré que le gros plan est un motif essentiel de la photogénie, la contemplation esthétique du cinéma dans toute son unicité, et que le goût pour les gros plans est caractérisé traditionnellement par un rejet de la structure diachronique propre au narratif au profit du moment synchronique lui-même. Le gros plan est ainsi identifié:

« […] comme une stasis, une résistance à la linéarité narrative, comme une passerelle verticale vers une profondeur presque irrémédiable derrière les images. Le discours semble illustrer un désir d’arrêter le film, de saisir quelque chose qui peut être emporté au loin, de transférer la temporalité implacable du déroulement narratif à une temporalité plus maîtrisable de contemplation. »Mary Ann Doane, « The Close-Up: Scale and Detail in the Cinema », dans Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, XIV/3, 2003, p.97.

L’apothéose visuelle de la star n’est pas plus matérielle que la lumière et l’ombre qui la mettent en valeur de telle sorte que la figure humaine [human figure] considérée comme un fétiche fusionne avec le cinéma, identifié lui aussi à un fétiche, fusion du fétichisme et de l’esthétique qui caractérise la photogénie. Ici, la qualité symbolique de l’esthétique cinématographique, et même « la temporalité plus maîtrisable de contemplation » mènent à son ombre éternelle et inévitable, la psychodynamique du plaisir visuel. La signification extraordinaire de la figure humaine au cinéma, la star, sa sexualité iconique, fait émerger la question des modalités de la reconfiguration du désir et du plaisir au sein du cinéma ralenti, comme l’absence de mouvement à la fois à l’intérieur de l’image animée et à l’intérieur de la transformation d’une relation de pouvoir du spectateur.

Dans « Plaisir visuel et cinéma narratif »NDT. 1975., j’ai démontré que le cinéma, considéré comme le moyen du spectacle, codait la différence sexuelle selon le regard, tout en créant une esthétique d’extrême anthropocentrisme, de fascination pour le visage et le corps humain. Ce code était particulièrement visible dans les films hollywoodiens, si profondément investis dans ce culte de la star. J’ai également avancé que la star féminine était pensée comme un spectacle érotique là où la star masculine, dont les attributs sont la puissance et le dynamisme, compensait sa propre représentation en tant qu’objet potentiellement passif du regard spectatoriel. Cette passivité de la figure féminine, et ce rôle de conduite du récit donné à la figure masculine, étaient en conflit et se voyaient difficiles à réconcilier. En tant qu’image spectaculaire la star féminine tend, en effet, à stopper la narration et à capturer le regard du spectateur à l’excès. « La présence d’une femme est un élément spectaculaire indispensable dans un film narratif normal, cependant leur présence visuelle tend à nuire au développement du scénario, à ralentir le flux de l’action dans des moments de contemplation érotique. »Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », dans Visual and Other Pleasures, London, 1989, p.19.

Regarder des films hollywoodiens ralentis renforce et contredit à la fois ces oppositions. Le cours de la narration tend en effet à se fragiliser si le spectateur peut en contrôler le flux, revenir à certaines séquences et les re-regarder, tout en en sautant d’autres. Le bon fonctionnement de la linéarité et la progression du récit sont éclatés ou accidentés, diminuant le contrôle du protagoniste masculin sur l’action. Le processus d’identification habituellement mis en place par la relation entre l’intrigue et les personnages, le suspense et la transcendance, perd son emprise sur le spectateur. De même la perte du moi et de la conscience de soi, qui a si longtemps été un des plaisirs que les films offraient, a cédé à un examen vigilant et un parcours de l’écran, en embuscade, pour ainsi dire, pour capturer un détail préféré, ou jusqu’à présent passé inaperçu. Avec la minimisation de la narration et de ses effets, l’esthétique des films tend à devenir « féminisée » avec le déplacement des relations de pouvoir spectatorielles, demeurant désormais dans la pose, l’immobilité, l’éclairage et la chorégraphie du personnage et de la caméra. Ou plutôt, pour parler dans les termes du modèle donné par « Plaisir visuel et cinéma narratif »NDT. « Visual pleasure and narrative cinema », dans Screen n° 16, 1975., le plaisir esthétique du cinéma ralenti se déplace vers la fétichisation scopophileNDT. Du simple « plaisir de regarder », la Schaulust freudienne, la scopophilie peut mener jusqu’à la pulsion scopique, qui nomme l’investissement libidinal dans l’acte de regarder un film, le plaisir d’utiliser une autre personne comme objet de stimulation sexuelle par la vision. John Frow, « Le lieu sémiotique du spectateur dans le discours de l’amour contemporain », dans Le Récit amoureux (colloque « Raisons du cœur, raison du récit » au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, 12—22 juillet 1982), dir. Didier Coste et Michel Zéraffa, Champ Vallon, coll. « L’Or d’Atalante », 1984, p.315. qui, comme je l’ai suggéré, caractérise, par exemple, les films de Josef von Sternberg. Ses films, et plus particulièrement le cycle DietrichNDT. Marlene Dietrich (1901—1992) est une actrice allemande et américaine. Elle a tourné sept films avec Josef von Sternberg entre 1930 et 1935., élève le regard du spectateur par-delà le protagoniste masculin et privilégie la beauté de l’écran et le mystère de la situation au suspense, au conflit péripétiel, ou même au développement linéaire. Le « spectateur fétichiste », plus fasciné par les images que par l’intrigue, retourne compulsivement sur les moments qu’il préfère, investissant émotion et « plaisir visuel » dans le plus léger mouvement, regard ou dialogue spécifique se produisant à l’écran. Avant tout, alors que ces moments privilégiés sont arrêtés ou répétés, le cinéma lui-même leur donne une nouvelle visibilité qui les rend spéciaux, éloquents et agréables, associant encore une fois photogénie et fétichisme.

Dans cette reconfiguration du « spectateur fétichiste », la figure masculine est soustraite à la maîtrise de l’action et se fond dans l’image. Par là même, elle aussi immobilise plutôt que conduit la narration, devenant inévitablement un objet manifeste du regard spectatoriel, ce contre quoi cette figure avait été jusqu’à présent défendue. Dépouillée de son pouvoir de mise en relation entre mouvement, action et dynamique de l’intrigue, duquel dépend toute la culture cinématographique catégorisée par Gilles Deleuze comme « l’image-action »NDT. Gilles Deleuze, L’Image-mouvement, Les Éditions de Minuit, Paris, 1983., la star hollywoodienne masculine est dévoilée au regard spectatoriel qui se « féminise ». Tandis que la masculinité d’un film se risque à l’effet castrateur de la fragmentation et du ralenti, cette forme de regard spectatoriel peut œuvrer de façon perverse contre le grain du film, mais peut également fonctionner comme un processus de découverte, une forme fétichiste d’analyse textuelle. Quand les fragments de la fiction et ses personnages deviennent immobiles, en poses suspendues auxquelles le mouvement peut être rétabli, alors le rythme du film change. Les lois supposées de répartition homogène et linéaire des causes et des conséquences ne sont qu’une esthétique mineure comparée à un autre rythme filmique, davantage tableau-orientated. Howard Hawks remarquait qu’un réalisateur tend à se concentrer sur le drame et le spectacle au sein de scènes privilégiées afin que la fragmentation de la continuité narrative devienne la découverte d’un motif alors brouillé derrière l’identification, l’action ou le suspense. Mais le corps humain est essentiel au « spectateur fétichiste ». La performance et la précision du geste l’emportent en importance sur leur rôle, et ce pas seulement pour les grandes stars, mais aussi pour les acteurs des rôles secondaires. Le mouvement qui semble naturel, même s’il est chaotique, à la vitesse normale d’un film, se révèle être aussi minutieusement chorégraphié qu’un ballet et tout aussi ponctué par (l’art de) la pose.

Dans son essai vidéo Negative SpaceNDT. Le film est de 1999, il emprunte son titre à un livre de Manny Farber édité en 1971, et publié en français: Espace négatif, P.O.L, Paris, 2004., Chris Petit commente la capacité intrinsèque du cinéma hollywoodien, à son apogée, à produire une sorte de cinéma « silencieux », un système créateur de sens et d’émotion étranger au langage lui-même. Il y a, dit-il, « des moments définis qui restent dans l’esprit longtemps après que le reste du film a été oublié ». Il s’appuie particulièrement sur le geste et la posture de Robert Mitchum dans La Griffe du passé (Jacques Tourneur, 1947), illustrant la façon dont sa silhouette est mise en valeur par l’éclairage et l’ombre du film noir. Dans Ça commence à Vera Cruz (Don Siegel, 1949), la première apparition de Mitchum illustre à la fois l’importance du moment de pause pendant lequel la star est introduite à la caméra et l’importance de « masculiniser » ce moment. William Bendix mène le film par sa séquence d’ouverture, durant laquelle il marque occasionnellement des pauses, fortement éclairé de profil afin que son image de « gros dur » soit réfléchie dans son ombre. Alors que ce dernier enfonce la porte de la cabine de Mitchum, la star opère une rotation pour faire face à la caméra, figé dans un moment prolongé de choc, et reflété dans un miroir à l’arrière-plan. C’est le moment de la star exposée, exhibitionniste. Mais le risque de féminiser la star masculine comme spectacle est neutralisé par la violence, par le revolver dans la main de Bendix et son agression. Pendant le film, cependant, des plans de Mitchum reviennent dans lesquels ses mouvements sont arrêtés de façon similaire, ouvertement pour des buts narratifs mais produisant aussi une pause caractéristique pour la caméra. Comme des objets trouvésNDT. En français dans le texte. intimes, de telles scènes peuvent être jouées et rejouées, au seuil entre cinéphilie et fantasme. Mais dans le processus d’immobiliser une figure favorite, la transformant en une pin-up et ensuite la réanimant en la ramenant au mouvement, le spectateur pourrait bien trouver, comme dans le cas de Ça commence à Vera Cruz que le rythme est déjà inscrit dans le style du film lui-même.

Le spectateur fétichiste contrôle l’image pour dissoudre le voyeurisme et reconfigurer la relation de pouvoir entre spectateur, caméra et écran, et aussi entre masculin et féminin. La question qui est alors soulevée est: est-ce que ces nouvelles pratiques spectatorielles ont effectivement effacé la difficulté de différence sexuelle et la représentation du genre dans le cinéma hollywoodien? Quel pourrait être l’investissement inconscient dans le contrôle nouvellement acquis du spectateur sur l’image cinématique? Dans « Plaisir visuel et cinéma narratif »NDT. Laura Mulvey, op. cit., je suggérais que le voyeurisme, en tant que pulsion active, trouvait son pendant narratif dans le sadisme. « Le sadisme exige une histoire, il dépend de sa capacité à faire advenir quelque chose, à induire un changement chez une personne, une bataille entre force et volonté, entre victoire et défaite, tous ces éléments suivant un schéma linéaire incluant un début et une fin. »NDT. Nous vous renvoyons également à la traduction de Florent Lahache et Marlène Monteiro, Laura Mulvey, Au-delà du plaisir visuel, Éditions Mimésis, 2017, p.45. Cette prémisse a été directement tirée de l’équation freudienne entre la pulsion masculine active, et son opposé, celle, passive, de la femme. Même si dans sa théorie, il était central que les deux pulsions soient réversibles, le cinéma hollywoodien, tel que je l’ai compris, a en grande partie gravé de façon littérale cette opposition binaire au sein des codes narratifs et visuels qui structuraient le plaisir visuel du spectateur.

Parmi toutes les critiques qu’a engendrées cette hypothèse, une correction importante a été apportée par des analyses cinématographiques visant l’audience féminine. Dans son étude sur Rudolph Valentino, Miriam Hansen analyse l’ambivalence de son personnage qui menaça la masculinité conventionnelle mais permit de gigantesques avantages commerciaux pour une industrie courtisant une large audience féminine. Valentino, tout comme les autres idoles du public féminin [matinée-idol-type stars] des années 1920, contrarie mon hypothèse de 1975 concernant la genrification du plaisir visuel. Hansen montre que, en tant que premier objet de spectacle pour l’audience féminine, le personnage de Valentino subit une « féminisation » systématique, néanmoins elle rectifie finalement l’irréfutable binarité de l’opposition freudienne entre passif et actif. Dans ce processus de révision, elle élabore le concept de « spectatorité » féminine qui est, dans un premier temps, exclusivement réservé à l’anomalie Valentino, mais projette à terme une lumière théorique sur les plaisirs visuels du cinéma ralenti. Elle commence par suggérer que la vision de la femme tire des avantages de son incomplétude, à la différence du « regard cyclopéen masculin, soumis à une discipline utilitaire »Miriam Hansen, Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1991, p.278.. De même:

« Au niveau de l’énonciation filmique, les connotations féminines de l’“appel-au-regard”NDT. Dans la traduction initiale (Mulvey, [1975] 1993), le « to-be-looked-at-ness » est traduit par le terme « le-fait-d’être-regardé ». Dans la traduction intégrale plus récente (Mulvey, [1975] 2012a et [1975] 2012b), le terme est plutôt traduit par « l’appel au regard ». Nous privilégions ici la seconde traduction puisqu’elle transmet de façon plus efficace la position érotisée de la femme qui n’est pas uniquement regardée, mais est également représentée pour être regardée. Louis-Paul Willis, « Laura Mulvey, quarante ans plus tard. Repenser le plaisir visuel dans la théorie féministe du cinéma », Génération(s) au féminin et nouvelles perspectives féministes, Codicile, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 2018, pp.57—86. de Valentino déstabilisent son regard [glance] dans son origine même, le rendent vulnérable aux tentations qui menacent la souveraineté du sujet mâle… L’appel érotique du regard [gaze] de Valentino, mis en scène dans sa réflexivité [look within the look], est un appel à la réciprocité et à l’ambivalence plutôt qu’à la maîtrise et à l’objectivation. »Miriam Hansen, op. cit., p.279.

Elle poursuit son analyse en montrant en différents points que les films de Valentino échouent à se conformer aux normes soit visuelles soit narratives de l’ancien Hollywood, tandis que la présence du fort regard féminin à l’intérieur de la diégèse accorde une légitimité à celui de la spectatrice. L’attention scopique inhabituelle investie dans la présence de cette vedette à la fois à l’écran et dans la vie est la source initiale de cette déstabilisation. En l’absence de tout suspense narratif, l’activité, les mouvements et les gestes physiques acquièrent une signification supplémentaire, et « la fermeture à l’iris tend à résider dans les unités plus petites, coupant à travers plusieurs registres visuels et narratifs ». Pour finir, Hansen souligne les thèmes sado-masochistes associés à Valentino, l’« interchangeabilité des positions sadiques et masochistes à l’intérieur de la diégèse… La vulnérabilité que Valentino montre dans ses films, les traces de masochisme féminin dans sa persona », qui indiquent une déviance du contrôle du plaisir et la maîtrise sexuelle du sujet masculin.

L’analyse de Hansen préfigure, sur beaucoup de points, le mode spectatoriel du cinéma ralenti, l’affaiblissement de la narration, ainsi que le transfert de l’attention vers le détail et le geste, et pour finir l’importance de la présence d’une star pour une sensation d’oscillation entre l’indice et l’icône (cf. Peirce). La persona de Valentino, sa féminisation, son association avec les lesbiennes, sa possible homosexualité, le fait qu’il soit étranger, tout cela ajoute à l’incertitude des deux types de signes. En relation avec le sadisme et le masochisme, en revanche, peut-être l’image est-elle plutôt différente. Avec l’affaiblissement de l’identification du personnage, le contrôle par procuration sur le déroulement de l’intrigue est remplacé par une autre forme de pouvoir au fur et à mesure que le spectateur gagne le contrôle immédiat sur l’image. Déchue de son rôle de force conductrice du film, la star succombe à l’immobilité et à la répétition. Le désir de possession, réalisé auparavant seulement en dehors du film, à travers les photos et affiches, peut maintenant être accompli non seulement dans l’immobilité mais aussi dans la répétition des mouvements, des gestes, des regards, des actions. Dans le même processus, l’illusion de la vie, si essentielle à l’effet de réalité que produit le cinéma, s’affaiblit, et l’apparatus s’approprie les mouvements de la silhouette à mesure qu’ils sont répétés inévitablement avec une exactitude mécanique. La silhouette humaine devient une extension de la machine, invoquant le fantôme pré-cinématique de l’automate.

La fragmentation du flux narratif, la fétichisation de la silhouette humaine, la prépondérance recherchée de certaines séquences, toutes renvoient la question du sadisme au concept freudien de compulsion de répétition. De plus, l’économie psychique du sadisme change dans le contexte d’Au-delà du principe de plaisirNDT. Au-delà du principe de plaisir est publié en 1920. Son titre trouve un écho dans Au-delà du plaisir visuel: féminisme, énigmes, cinéphilie (Mimésis, 2017) où Laura Mulvey compile différents textes écrits entre 1975 et 2011. de Freud et de son concept de pulsion de mort. Son attention était initialement attirée sur la pulsion de mort par l’anomalie compulsive de répéter des expériences dénuées de plaisir, cela entre apparemment en contradiction avec la dominance du principe de plaisir dans la vie mentale. Freud a reconfiguré ses théories les plus anciennes sur l’instinct dans Au-delà du principe de plaisir, de manière à ce que les oppositions précédentes n’en fassent plus qu’une entre les instincts de vie et les instincts de mort. Dans un autre essai, il résume sa démarche:

« La libido a pour tâche de rendre l’instinct destructeur inoffensif, et elle accomplit cette tâche en le projetant largement vers l’extérieur. L’instinct est donc appelé un instinct destructeur, l’instinct de maîtrise, ou la volonté de pouvoir. Une part de l’instinct est mise directement au service de la fonction sexuelle, où elle a un grand rôle à jouer. C’est, à proprement parler, du sadisme. »Sigmund Freud, « The Economic Problem of Masochism », The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, James Strachey, London, 1953–74, vol. XIX, pp.159–70.

Le spectateur possessif commet un acte de violence envers la cohésion de l’histoire, l’intégrité esthétique qui maintient son unité et la vision de son créateur ou sa créatrice. Mais, plus précisément, l’instinct sadique s’exprime à travers le désir de maîtrise et la volonté de pouvoir du spectateur possessif. Dans l’inversion des rôles entre le regard du spectateur et le regard diégétique du protagoniste masculin, la figure, qui était toute-puissante, à la fois dans et hors de l’écran, est désormais subordonnée à la manipulation et à la possession. La performance filmique est modifiée par la répétition, et les actions commencent à ressembler à des gestes mécaniques, compulsifs. Les mécanismes du cinéma prennent possession de l’acteur ou de la star et, au fur et à mesure que leurs gestes précis et répétés deviennent ceux d’un automate, l’étrange fusion du cinéma entre les morts et les vivants se joint à l’étrange fusion entre l’organique et le non organique, le corps humain et la machine.

Martin Arnold, réalisateur expérimental viennois influencé par le travail de Peter Kubelka, remonte des fragments de films hollywoodiens, et ce faisant, transforme les mouvements des figures celluloïdales en gestes vides, dénués de commencement, de fin ou de but. Dans Pièce touchée (1989), il prolonge l’entrée d’un homme dans une pièce, dans laquelle une femme attend, en redoublant des photogrammes en séries, à l’effet semblable à celui des flicker filmsNDT. « Les cinéastes qui travaillent sur le flicker sont enchâssés dans un réseau d’histoires entrecoupées, et tissées par divers historiens aux partis pris affirmés. Il en ressort que le flicker n’est pas forcément un genre, mais aussi bien un procédé technique qu’un phénomène visuel exacerbé propre au dispositif cinématographique, ou même un fait visuel qu’on peut noter dans n’importe quel film. C’est un terme un peu fourre-tout, donc, que se sont appropriés les historiens en fonction de leurs découpages théoriques et de l’importance qu’ils accordent à tel ou tel cinéaste au sein de l’histoire du cinéma expérimental. » Fleur Chevalier, Cinéma argentique et « flicker »: le cas particulier des films dits d’avant-garde ou expérimentaux, C2RMF, 2011..

Alors que l’homme franchit la porte encore et encore, alors que la femme lève les yeux de son magazine, encore et encore, quelques secondes à l’écran sont étirées sur plusieurs minutes. En même temps, le rythme des gestes répétés commence à ressembler à des mouvements mécaniques. Ces expérimentations accentuent la vulnérabilité du vieux cinéma et de ses figures iconiques. Sujettes à la répétition, au point de devenir absurdes, ces dernières perdent la protection de leurs mondes fictionnels. De plus, les photogrammes répétés qui allongent chaque mouvement et chaque geste confirment la présence de la pellicule [filmstrip] où chaque photogramme individuel, successivement, s’étire à l’infini. La répétition et la variation des flicker films, comme dans les films de Peter Kubelka, n’ont aucune limite nécessaire mais évoluent autour d’un motif abstrait. Quand Arnold allie le temps distendu et la manipulation de la gestuelle humaine, il allie la référence à la bande de celluloïd à la présence de la machine du cinéma, à l’étrangeté de l’inorganique et de l’automate.

Il y a quelques années, j’ai remonté numériquement une séquence de 30 secondes de « Two Little Girls from Little Rock » (« Deux petites filles de Little Rock »), le numéro d’ouverture de Les hommes préfèrent les blondes (Howard Hawks, 1953), pour analyser la précision des pas de danse de Marilyn Monroe, et pour en faire un hommage à la perfection de sa performance. En plus de la persona artificielle et stylisée, évoquant un bel automate, ses gestes sont orchestrés autour de moments au cours desquels elle pose. Sur ce fragment particulier de pellicule, joué pour la caméra, elle remonte la bretelle sur son épaule dans un jeu affecté proche de celui d’une fille légère en robe débraillée, ce qui rentre en complète contradiction avec la précision mécanique de ce geste et de tous les autres. La pleine conscience du geste est telle qu’il a, pour moi, quelque chose du punctum de Barthes, et je me suis retrouvée à revenir encore et encore sur ces quelques secondes du film. Dans le nouveau montage, j’ai répété le fragment trois fois, en faisant un arrêt sur image aux moments où Marilyn marque une pause entre ses mouvements. En plus de son propre jeu précis et contrôlé, la danse elle-même nécessite un contrôle du corps qui pousse son être naturel à ses limites, alternant aussi entre immobilité et mouvement. Le geste développé se déploie jusqu’à ce qu’il trouve un point de pose, tout comme le cinéma ralenti trouve des moments identiques à travers la répétition et le retour. La séquence de 30 secondes finit lorsque Marilyn s’avance en gros plan, rejetant la tête en arrière, adoptant la pose et l’expression de la photographie type de Marilyn en pin-up. Cette image arrêtée rappelle les Marilyns qu’Andy Warhol a réalisées après sa mort, dans l’hommage sérigraphique au masque mortuaire. La superposition imaginaire de l’image de Warhol sur la trace de la Marilyn vivante contient l’idée d’une signification différée, comme si sa mort était déjà préfigurée dans cette pose. Une conscience aigüe d’elle « alors », avant sa mort, se condense avec l’image comme masque mortuaire et la présence poignante de cet indice comme le « c’était maintenant ».

Le spectateur fétichiste, mu par un désir d’arrêter, de retenir et de répéter ces images iconiques, d’autant plus perfectionnées dans le cinéma hautement stylisé, peut soudainement, de façon inattendue, rencontrer l’indice. Le temps de la caméra, son temps embaumé, vient à la surface, basculant d’un récit du « maintenant » à l’« alors ». Le temps de la caméra apporte avec lui un « imaginaire » du tournage au sein de l’œil de l’esprit, l’espace hors-champ de l’équipe et du matériel, de sorte que le monde fictif se transforme en conscience de l’événement pro-filmique. Alors que la crédibilité fictive décline, que l’incrédulité n’est plus suspendue, la « réalité » envahit la scène, affectant la présence iconique de la star de cinéma. En raison du statut iconique de la star, il ou elle ne peut être greffé que tangentiellement sur un personnage fictif. Si le temps de l’indice déplace le temps de la fiction, l’image de la star bascule non seulement entre ces deux registres mais également pour inclure l’iconographie construite par le studio et toute autre information qui pourrait circuler sur sa vie. De ce genre de fusion et de confusion, les rumeurs et les scandales tirent leur fascination et tendent à s’attacher à l’iconographie extra-diégétique de la star. Même la performance la plus réussie est suivie, parfois dans un éclair inattendu, de cette présence extra-diégétique qui s’invite de l’extérieur de la scène et du hors-champ, donnant une vulnérabilité inattendue à la performance d’une star à l’écran.

Cette sorte de connaissance supplémentaire, combinée au temps qui passe, apporte le « frémissement à la catastrophe qui a déjà eu lieu » que Barthes mentionne à propos de Lewis Payne, le jeune homme photographié juste avant son exécution. « J’ai lu en même temps: cela sera et cela a été; j’observe avec horreur ce futur antérieur dont l’enjeu est la mort. » À regarder James Dean, Natalie Wood et Sal Mineo, les trois adolescents de Rebel Without a Cause (Nicholas Ray, 1955), ce frisson en entraîne un autre. Le fait de savoir qu’ils sont tous les trois morts, d’une mort qui sera et qui a déjà été, éveille le sens du destin irrationnel que Freud cite comme l’un des exemples de l’étrangeté. On trouve également, recouvrant l’étrangeté indiciaire qui dérive de l’appareil photographique lui-même, dans le monde d’Hollywood, ou effectivement dans n’importe quel autre star-système, cet autre type d’étrangeté, le sens d’une vie déterminée par quelque chose qui la dépasse, sujette à un ordre et une force qui vont au-delà de l’ordinaire. Mais ce type de rêverie, en s’éloignant comme il le fait de l’image pour aller vers la semi-réalité de la biographie, de l’anecdote et du commérage, finit par céder la place et retourner à l’espace diégétique de l’histoire. L’image de la star sur l’écran est liée de manière inextricable à l’histoire grâce au jeu, par le biais du geste et de l’action. En dernier recours, la star arrive à l’écran grâce à la seule fiction, et l’iconicité du jeu et de l’acteur et de l’actrice [performer] se fonde de nouveau dans la temporalité de l’histoire. Et au moment précis où le cadre immobile coexiste avec le cadre en mouvement, et où le temps de l’enregistrement de l’image par la caméra coexiste avec le temps de la fiction, c’est là que l’iconographie symbolique de la star est imprimée de manière indélébile sur sa présence à la fois en tant que « personnage » et en tant qu’indice. Ces différents types de signification oscillent et échangent leur rôle.

C’est peut-être pour cette raison que les scènes dans lesquelles la star passe de l’iconicité de sa présence extra-diégétique à la diégèse ont un impact particulier. Hitchcock utilisait souvent ces moments pour créer un effet spectaculaire. Par exemple, lors de sa première apparition dans Fenêtre sur cour (Alfred Hitchcock, 1954), Grace Kelly pose pour la caméra et, tout en allumant une à une les lampes, crée sa propre mise en scène en se présentant ironiquement en tant que « Lisa Carol Fremont » à James Stewart, tout en en établissant en même temps son identité fictionnelle vis-à-vis du public. De la même manière, dans Vertigo (1958), Kim Novak s’arrête pendant un moment, de profil, pour que James Stewart la regarde attentivement, l’identifie à « Madeleine », et les inclue toutes les deux dans le monde fascinant de son obsession. Ces plans introducteurs sont comme de nouveaux baptêmes, lorsque le nom et l’image d’une star, que le public reconnaît instantanément, sont remplacés par un autre nom dans le cadre de la fiction.

Une sorte de processus de remplacement a lieu. Roman Jakobson a démontré que ces embrayeursNDT. Il s’agit du terme « shifters »., dans le langage, combinent une signification à la fois symbolique et indicielle: un mot est nécessairement symbolique alors que l’indice a une relation existentielle à l’objet qu’il représente. Par conséquent, si les embrayeurs dans le langage sont des « symboles indiciels », l’image d’une star à l’écran devrait être une « icône indicielle », mais, par son intégration dans la fiction, sous un nouveau nom, c’est pourtant une autre dimension « symbolique » qui s’ouvre à nous. La « dénomination » qui accompagne la première apparition de la star à l’écran est suivie par le baptême fictionnel, mais la puissance de l’iconographie de la star rend souvent ce second processus partial et incomplet. Ces trois formes de la signification fusionnent dans le star-système, tout en changeant en permanence de registre, indéterminé et irrésolu. La représentation iconique fusionne avec son iconographie symbolique. En tant qu’icône indicielle cependant, la star est finalement une partie indifférenciée de l’image photographique, elle en est un équipement et une trace fantomatique de la réalité.

Dans son essai de 1946, L’Intelligence d’une machine, Jean Epstein démontre que la fusion dans le cinéma entre le statique et le mobile, le discontinu et le continu, semble aller à l’encontre de la nature, « une transformation aussi extraordinaire que la création de la vie à partir de choses inanimées ».Jean Epstein, « L’Intelligence de la machine », Écrits sur le cinéma, Seghers, Paris, 1974, p.259. La conservation des formes humaines dans le film incarne ces oppositions d’une manière plus complète et plus frappante que n’importe quel autre phénomène de représentation. L’illusion cinématographique réunit en une seule deux façons d’être incompatibles, de sorte que l’exclusivité mutuelle du continu et du discontinu, démontrée par Epstein, est littéralement personnifiée à travers la forme humaine, trace de vie inorganique, sur la pellicule. Transformer l’image fixe en mouvement revient à voir la nature troublante de la photographie passée d’un paradigme émotionnel et esthétique à un autre. Le troublant de l’inscription indicielle de la vie, comme dans la photographie, se fond avec le troublant du mouvement humain mécanisé qui appartient à la longue chaîne des répliques et automates. Quel que soit l’entremêlement de ces phénomènes, l’indice est un rappel qu’au cœur du support, ces images celluloïdales ne sont pas des répliques mais de réelles et littérales inscriptions du mouvement d’une figure vivante.

De plus, le cinéma a toujours, au cours de son histoire, tiré profit de ses atouts fantomatiques, de sa capacité à produire des peurs et des croyances irrationnelles même à partir de la forme la plus rationnelle et matérielle, poursuivant dans le sens de Freud l’idée selon laquelle la croyance en l’au-delà éloigne la peur de la mort. Par exemple, quand Rossellini, dans Voyage en Italie (1954), a filmé la longue histoire étrangement inquiétante du fait populaire semi-chrétien semi-animiste, il a aussi montré que l’inquiétante étrangeté du cinéma repose sur sa matérialisation contradictoire de la vie et la mort par le film, une trace de l’organique dans l’inorganique. Pour Rossellini, plus l’image était réaliste, plus elle rendait compte de la réalité qu’il filmait, et plus il pouvait saisir avec précision la confusion de l’esprit humain face à ces contradictions. C’est seulement une fois que la lutte pour concilier et réprimer ces contradictions échoue et que l’incertitude submerge le spectateur que la réalisation du punctum au cinéma peut se faire.

Cette contradiction est dramatisée dans la séquence finale de Prix de beauté (Augusto Genina, 1930). Alors que Louise Brooks regarde, fascinée, sa performance à l’écran lors de l’audition qui devrait faire d’elle une star, son mari jaloux s’introduit discrètement au fond de la pièce et lui tire dessus. Alors qu’elle agonise, l’enregistrement de son audition continue d’être diffusé à l’écran dans une condensation ironique de mouvements et de stases superposés, mais aussi de la vie et de la mort, et encore d’une perfection mécanique de l’image à l’écran. De la même façon, les grandes icônes de cinéma continuent de performer et de re-performer leurs propres mouvements parfaitement, même après leur mort. Dans l’acte d’interrompre le flux du film, puis d’y remettre le mouvement et la vitalité, le spectateur possessif hérite de la fascination de longue date pour la mutation du corps humain d’animé en inanimé, et vice versa. Ce spectateur a le pouvoir du regard de Médusa au bout de ses doigts, transformant, d’une certaine façon, en pierre la figure en mouvement. Après avoir manipulé le mouvement et maintenu la figure dans une pose sculpturale et parfaite, le processus peut être inversé et ainsi l’effet Méduse se transforme en plaisir de Pygmalion. Cette maîtrise de la figure humaine trouve une existence pré-cinématique dans les automates, célébrés depuis l’Olympia d’Hoffmann jusqu’aux figures mécaniques que le marquis collectionne dans La Règle du jeu (Jean Renoir, 1939).

Pour Epstein et ses contemporains, la mécanisation facile de la figure humaine par le cinéma était un signe crucial de sa modernité, dont Chaplin était l’emblème suprême. Tout au long des années 1920, intellectuels et cinéphiles avaient commenté la façon dont la performance propre au style de Chaplin capturait l’esprit de la modernité et sa relation à la machine. Victor Chklovski pensait que l’essence du comique chez Chaplin reposait sur son mouvement mécanique, son développement en une série de mouvements successifs s’achevant par un arrêt complet, une pose. De façon similaire, Walter Benjamin écrit:

« Chacun de ses gestes est composé de fragments de mouvement découpés. Que l’on se concentre sur sa démarche, ou sur la manière qu’il a de manier sa petite canne ou de tirer son chapeau — c’est toujours la même succession saccadée de tout petits gestes, qui applique la loi de la séquence filmique à celle de la motricité humaine. »Cité d’après des notes préparatoires de Benjamin pour the Art Work Essay, dans Miriam Hansen, « Room for Play: Benjamin’s Gamble with Cinema », dans Canadian Revue of Film Studies / Revue Canadienne d’Etudes Cinématographique, XIII/1, The Martin Walsh Memorial Lecture, 2003, p.5.

L’hommage de Fernand Léger dans Ballet mécanique (1924) s’adresse à « Charlot » en tant que film, animé et intégré dans la substance celluloïdale elle-même. Dans son film de 1928, The Circus, Chaplin donne directement à la confusion entre l’animé et l’inanimé la forme d’un numéro comique. D’abord, il exploite la réduplication sans fin d’images dans un palais des glaces, dans lequel les reflets singent et miment les tentatives du Vagabond pour s’échapper, et où la frontière entre représentation et réalité se dissout. Ensuite, il se réfugie sur une façade de fête foraine, où un certain nombre de figures d’automates à taille humaine interprètent répétitivement des gestes mécaniques. S’intégrant lui-même au sein du rythme des automates, tant et si bien qu’un policier perplexe ne parvient pas à le repérer, Chaplin caricature l’accointance entre le mécanique et le mode de performance du Vagabond, ainsi que ses fréquentes rencontres avec des « choses » qui ont leur vie propre. Passant des automates au mouvement et à la pose rythmiques de danseurs, jouant l’ambivalence entre l’animé et l’inanimé, la persona de Chaplin à l’écran célèbre le cinéma comme une apothéose de l’humain-machine, et réalise cette ancienne, fascinante, ambivalence entre le mouvement et l’immobilité. Chaplin démontre que l’inquiétante étrangeté du nouveau et de l’inhabituel avancée par Wilhelm Jentsch, et si critiquée par Freud, appartient à une tradition archaïque qui remonte à la mythologie classique. En tant que personnification de la fusion opérée par le cinéma entre humain et machine, il indique aussi constamment sa vulnérabilité, la menace de rupture, une éphémérité ultime, ce qui est plus habituellement associé à la menace de castration représentée par la belle mais déceptive féminité de l’automate. Cette ambivalence vaut pour un spectateur possessif qui entrave l’objet-film dans le processus d’amour (adoration?) et de fascination: un tel spectateur ralentit l’objet-film tout en réinventant aussi ses rapports de désir et de découverte.

Dans « “…rait”, signe d’utopie », Raymond Bellour attire l’attention sur ce qu’on pourrait appeler le « punctum théorique », en référence aux observations de Barthes sur le cinéma. Vers la fin de La Chambre claireRoland Barthes, op. cit., Barthes décrit la manière dont il a été touché, soudainement et de manière inattendue, par une scène de Casanova (Fellini, 1976).

En observant la danse de Casanova avec une jeune automate, il se retrouva submergé par une intense émotion éveillée par les détails de sa figure, ses vêtements, son visage maquillé mais tout aussi innocent, son corps raide mais accessible. Il se retrouva à commencer à penser à la photographie car ce genre d’émotion était aussi déclenché par les photographies qu’il aimait.

Bellour observe: « Les mouvements de la figure, légèrement saccadés et inachevés additionnés à une posture rigide, faisaient fusionner son corps et le mouvement du film, sur lequel cela laissait une sorte de blessure [wound]NDT. Il nous intéresse de repartir du terme anglais afin de percevoir aussi le chemin de traduction de Laura Mulvey.. »Raymond Bellour, « “…rait”, signe d’utopie », dans Roland Barthes après Roland Barthes, Rue Descartes, 34, décembre 2001, p.43. C’est comme si le mouvement de la figure mécanique suggérait celui de l’autre, le projecteur, qui aurait dû rester caché. Barthes préface ses réflexions sur l’automate dans Casanova en disant qu’il vit le film le jour où il regarda les photographies de sa mère qui l’avaient tant ému. Bellour voit dans la description de l’automate le punctum associé non seulement avec la photographie « Jardin d’Hiver » de la mère de Barthes petite fille, mais aussi avec le corps de la très vieille dame, vivante mais proche de la mort. Il lie la relation entre la mère et son fils au cinéma lui-même: « C’est peut-être que le corps artificiel est toujours trop proche du corps de la mère. »Ibid., p.43.

Bellour suggère qu’« un genre de blessure » ouverte par l’automate conduit au mécanisme du film, à « l’intérieur », qui, comme l’intérieur d’une jolie poupée, a besoin d’être déguisé pour maintenir sa crédibilité. Le film sujet à la répétition et au retour en arrière, une fois visionné par les nouvelles technologies, souffre de la violence causée par l’extraction d’un fragment de son tout qui, comme dans un corps, « blesse » son intégrité. Mais sous une autre métaphore, ce processus « libère » le fragment de film et l’ouvre à de nouvelles relations et révélations. Sous cette perspective, le staccato de l’automate, les mouvements mécaniques préfigurent le déplacement entre le mouvement et l’immobilité qui caractérise l’analyse textuelle et le propre travail pionnier de Bellour sur les fragments de film. Et cette automate agit aussi comme figure pour « l’hésitation et la confusion entre mouvement et immobilité » qui caractérise l’interactivité du spectateur rendue possible par les nouvelles technologies. Comme elle pénètre le film, cette nouvelle manière de regarder émascule l’entière et cohérente structure narrative, « blessant » la surface. La figure de l’automate revient dans un double sens, premièrement comme lieu de l’angoisse de la castration, menaçant cette fois le « corps » du film lui-même, et deuxièmement comme métaphore d’une esthétique du cinéma fragmentée, voire féminisée. À travers la perception par Barthes de l’automate de Casanova et à travers son interprétation par Bellour, l’étrangeté freudienne du corps maternel fusionne désormais avec le corps vieillissant du film.

Le spectateur pensif

Dans les années 1920, pour des cinéastes tels que Jean Epstein, René Clair et Dziga Vertov, le cinéma ouvrit un œil révolutionnaire, mécanique qui transforma la vision humaine. Il ouvrit de nouvelles possibilités de perception, accentuant les modifications dans les manières de voir un monde extérieur familier, déjà affecté par l’immobilité de la photographie et la vitesse du transport mécanisé. Vertov décrit une simple expérimentation quand il

« fit un bond risqué pour le choix de la caméra slow-motion. Je n’ai pas reconnu mon visage à l’écran. Mes pensées étaient révélées sur mon visage — irrésolution, indécision et fermeté (un combat à l’intérieur de moi-même) et de nouveau la joie de la victoire. Première pensée pour le Kino-Œil comme un monde perçu sans masque, comme un monde de la vérité nue (qui ne peut être cachée). »Dziga Vertov, « Kino-Eye », Film Makers on Film Making, Harry Maurice Geduld, Indiana University Press, Bloomington, IN, and London, 1967, p.91.

À la fin du vingtième siècle les nouvelles technologies ouvrirent de nouvelles possibilités de perception, de nouvelles manières de regarder, non pas le monde, mais le monde interne du cinéma. Le siècle avait accumulé un monde-film enregistré, comme un univers parallèle, qui peut maintenant être ou stoppé ou freiné ou fragmenté. Les nouvelles technologies travaillent le corps du film comme mécaniques de ralentissement, retardant le mouvement en avant du médium lui-même, fragmentant le mouvement en avant de la narration et emmenant le spectateur dans le passé. Peu importe sa volonté ou son désir, ce regard transforme la perception du cinéma tout comme la caméra a transformé le regard humain sur le monde. Dans le premier cas, il s’agit d’un retard littéral du déroulé du cinéma, retenant sa séquence temporelle, à travers la répétition et le retour. Mais cet acte de ralentissement [act of delay] révèle la relation entre mouvement et immobilité comme un lieu où la temporalité variable du cinéma devient visible. Là encore, il existe une affinité entre l’avant-garde et l’exploration esthétique du mouvement ainsi que l’immobilité comme qualité privilégiée du cinéma. Annette Michelson décrit le cinéma de Vertov et René Clair dans les termes suivants:

« C’est dans la mesure où Clair et Vertov sont engagés dans la manipulation directe du processus filmique que leur travail le plus abouti résiste à la description. Décrire un mouvement est difficile, décrire l’instant de l’arrêt, du relâchement, du renversement, du mouvement, est encore autre chose; il s’agit de faire face à ce frisson au niveau le plus profond de l’entreprise filmique, pour reconnaître le caractère privilégié du medium comme étant en lui-même la promesse d’une saisie incomparable et inespérée de la nature de la causalité. »Annette Michelson, « From Magician to Epistomologist: Vertov’s The Man with a Movie Camera », The Essential Cinema, P. Adams Sitney, New York University Press, New York, 1975, p.104.

La description de Michelson évoque la difficulté qu’il y a à articuler la relation variée du cinéma au temps, l’impression d’être au-delà du langage verbal, le frisson que Barthes a associé à la photographie immobile seule. L’« au-delà » de la description verbale renvoie à la relation qu’il y a entre l’indice [index] photographique et l’étrange, soit l’inscription d’un moment de temps alors suspendu. Le cinéma ralenti, à la suite du cinéma de l’avant-garde, prend la temporalité de l’indice et ses incertitudes, dans les mots d’Epstein ses « conditionnels instables », pour le sortir de l’immobilité vers la complexité la plus poussée du mouvement, et vice versa.

Pour Roland Barthes, le cinéma a été incapable de déclencher le punctum qu’il trouvait si bouleversant dans la photographie immobile, c’est-à-dire la présence de la réalité, de la mort, du détail négligé par le photographe et visible par le spectateur. Il dit:

« Dans le cinéma, dont le matériau brut est la photographie, l’image ne possède cependant pas cette complétude (ce qui est heureux pour le cinéma). Pourquoi? Parce que la photographie, prise dans le flux, est entraînée, sans cesse attirée vers d’autres vues; dans le cinéma, sans aucun doute, il y a toujours un référent photographique, mais ce référent change, il ne plaide pas en faveur de sa réalité, il ne réclame pas son existence première; il ne s’accroche pas à moi: ce n’est pas un spectre. »Roland Barthes, Camera Lucida (trad. Richard Howard), Vintage Classics, London, 1993, p.89.

« Le cinéma participe à la domestication de la Photographie – du moins le cinéma de fiction, précisément celui qu’on appelle le septième art, un film peut être fou par artifice, il peut présenter les signes d’une folie culturelle, mais il n’est jamais fou par nature (par son statut iconique); c’est tout à fait le contraire d’une hallucination; c’est une simple illusion; sa vision est onirique et non pas ecmnésique. »Ibid., p.117.

Ces qualités manquantes pourraient être rendues au cinéma par l’acte de ralentissement [delay] de l’image, en revenant à certains moments, en les répétant et en brisant la linéarité de la continuité narrative. Suspendre le flux du film scinde les différents niveaux du temps qui sont habituellement fusionnés ensemble. En détachant le temps de l’indice [index] du temps de la fiction, le cinéma ralenti dissout le pouvoir d’imagination de la fiction tout comme la propulsion vers l’avant qui, argumente Barthes, dissimule un punctum cinématographique.

Barthes souligne que tout au long de l’histoire du film de fiction, le temps du récit tendait à masquer le principal, le moment d’enregistrement cinématographique et à subordonner la fascination du mouvement, identifié au temps enregistré, à l’action dramatique narrative. Pour que le monde diégétique de la fiction revendique sa validité et pour que le cinéma tisse sa magie qui fait fonctionner son processus narratif, le cinéma comme indice a dû endosser le rôle secondaire « d’accessoire » en vue de la vraisemblance narrative. Tout comme le cadre immobile est absorbé dans l’illusion du mouvement, ce qui est « alors » [thenness], à savoir la présence du moment d’enregistrement, doit se perdre lui-même dans la temporalité de la narration, l’iconicité de ses protagonistes et leur monde fictif. La narration affirme sa propre temporalité. Il y a un « être-ici-et-maintenant » que le cinéma affirme à travers son affinité avec l’art du récit. L’image animée tend à avoir une difficulté avec les nuances du temps grammatical et peut revenir à une narration parlée pour manipuler le changement dans une direction temporelle et pour éviter tout un dispositif de retour en arrière [flashback] maladroit. Ou bien ses ambiguïtés temporelles peuvent être exploitées à des fins esthétiques. Mais toutes ces techniques tendent à rester au sein de la temporalité générale de l’histoire; elles portent une réflexion sur la question du temps en tant que problème à l’intérieur même de la narration, si maladroite ou compliquée soit-elle, et « l’ici » et « l’alors » du moment original du film, son moment d’inscription, tend à rester caché.

Reporter le flux entier d’une fiction permet aux mécanismes désormais changés du spectateur d’entrer en jeu et, avec eux, des déclencheurs de conscience entre les différentes temporalités. En stoppant l’image ou en répétant les séquences, le spectateur peut dissoudre la fiction afin que le temps d’enregistrement puisse passer au premier plan. Par exemple, retourner et répéter la prise de vue prolongée qui introduit Lana Turner au début de Mirage de la vie (Douglas Sirk, 1959) crée graduellement la conscience d’une scène pro-filmique, la chorégraphie complexe entre le mouvement de la grue et le mouvement de la star et des figurants, qui a tout de la qualité d’une danse. Elle semble aussi précaire, presque fragile dans sa durée, son enregistrement du passé, et le monde imaginaire de l’histoire prend forme de manière ténue, sorti tout droit d’un document de tournage de plateau du studio hollywoodien Universal. Arrêter le temps de la prise de vue prolongée, briser son élégante continuité, révèle des détails plus précis qui ne pourraient pas être approchés dans le mouvement du plan. L’arrêt du plan sur la dernière rampe qui était occupée auparavant par Lana Turner, quand la jeune femme noire descend les marches, produit comme une sensation de punctum au moment de la découverte de ce moment qui était perdu.

Au plaisir ressenti dans la durée prolongée du plan se substitue la fascination apportée par la pause prolongée du cadre immobile. Le sentiment d’émerveillement face au tempo du plan, face au moment fragile situé entre l’apparition de la jeune femme et la coupe, donne alors lieu à une réflexion sur sa signification. La presque invisibilité des dernières secondes du plan préfigure la question de la visibilité et de l’invisibilité raciale qui court tout au long du film. Et la subliminale « représentation de l’invisibilité » amène, au-delà des contraintes du seul cadre du film, jusqu’à la société depuis laquelle elle est issue. Alors que le temps de cette image est inextricablement lié à son lieu qui est celui du plan vu comme un tout, ce n’est que lorsqu’elle est figée qu’elle peut être attrapée par la pensée et conduite à la réflexion. Mais le processus du ralenti donne aussi une visibilité au plan comme un morceau de temps en mouvement, le mouvement de la caméra et son enregistrement du mouvement. Cette oscillation entre les temporalités varie en fonction du style. À rebours de la chorégraphie complexe en studio, le fossé entre la présence du temps fictionnel et celle du temps enregistré est plus directement accessible à la conscience quand le tournage se déroule en décor naturel et a recours à des gens ordinaires comme acteurs. Rossellini exploite ces marges par l’usage de ses stars dans Voyage en Italie. Quand Katherine Joyce brosse ses cheveux, nous voyons Ingrid Bergman brosser ses cheveux; quand Alex Joyce fume une cigarette, nous voyons George Sanders fumer. Ici, un ralenti dans le film crée une oscillation dans le conflit de temporalités, non seulement entre l’enregistrement et la fiction, mais aussi entre la performance et la présence. Il y a une forme d’intimité dans certains plans de Rossellini sur Bergman et Sanders qui ne peut que faire apparaître leurs propres histoires et relations extra-diégétiques sur l’écran.

Le processus de ralentissement [delaying] d’un film met inévitablement en lumière son esthétique et l’illusion du mouvement, ainsi que la présence cachée de la pellicule dont cette illusion dépend. Dans sa réflexion presciente sur l’importance de la pause dans les films, Raymond Bellour fait remarquer son effet sur le spectateur. Il décrit les conséquences esthétiques d’une séquence de Lettre d’une inconnue (Max Ophüls, 1948), dans laquelle Stefan regarde les photographies que Lisa a glissées dans sa lettre.

« Qu’arrive-t-il quand le spectateur d’un film est confronté à une photographie? La photo devient d’abord un objet parmi d’autres; comme tous les autres éléments d’un film, la photographie se laisse entraîner par le déploiement du film. Pourtant, la présence d’une photo sur l’écran apporte un trouble très particulier. Sans cesser de progresser à son propre rythme, le film semble se figer, se suspendre; voilà qui incite le spectateur à prendre du recul par rapport à l’image et qui va de pair avec une fascination grandissante… Par la création d’une distance et d’une temporalité différentes, la photo me permet de réfléchir au cinéma. »Raymond Bellour, « The Pensive Spectator », dans Wide Angle, vol. IX/1, 1984, pp.6—7.

« Dès que vous stoppez le film, vous commencez à trouver du temps à ajouter à l’image. Vous commencez à réfléchir différemment au film, au cinéma. Vous êtes dirigé vers le photogramme — qui est lui-même un pas plus loin vers la photographie. Dans le film figé (ou photogramme), la présence de la photographie jaillit, tandis que les autres moyens exploités par la mise en scène pour travailler contre le temps tendent à disparaître. La photographie devient ainsi un arrêt dans l’arrêt, un cadre figé dans un cadre figé; entre lui et le film duquel il émerge, deux sortes de temps se mélangent, toujours inextricables, mais sans devenir confus. En cela la photographie savoure le privilège sur tous les autres effets qui font du spectateur — ce spectateur pressé, aussi un spectateur pensif. »Ibid., p.10.