Table des matières

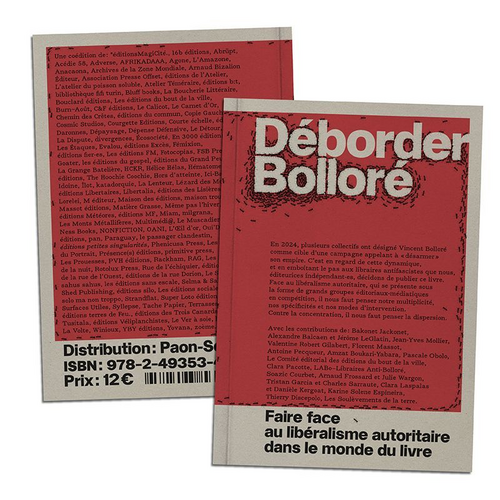

Déborder Bolloré, faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre

Dans le contexte de la campagne Désarmons Bolloré, et en emboîtant le pas au boycott appelé par les « libraires antifascistes », nous, éditeurices indépendant·es, coéditons collectivement ce recueil pour prendre part depuis notre secteur à la réflexion générale sur le démantèlement de l’empire Bolloré. Les contributions mettent en avant la pensée de chercheureuses, d’imprimeureuses, d’éditeurices et de libraires qui analysent et/ou subissent les dynamiques de concentration et d’extrême droitisation du marché. Chacun·e tente de formuler, depuis sa position respective, des réponses à cette question urgente : comment faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre ?

Texte intégral

Ce PDF a été mis à jour le 18/07/25 à 16 h 04.

- Préambule

- Préface —

- Le livre, cette marchandise —

- Hachette, un empire vieux de deux siècles —

- L’empire Bolloré s’étend à l’édition : la construction d’un leader mondial de la culture —

- Bolloré, Arnault, Křetínský : comment le capitalisme flingue l’édition[1] —

- Les enjeux de la concentration éditoriale

- Valeurs et éthique

- Garde-fous démocratiques

- Maintenir son indépendance face aux pressions économiques

- La disparition des nouveaux talents

- Une volonté commune de résistance aux grands groupes

- Le droit de conscience et la législation anti-concentration

- Soutenir les maisons indépendantes

- Encourager du pluralisme via le numérique

- Réseautage et mutualisation des ressources

- Conclusion

- Bolloré : le laboratoire africain —

- Entretien —

- Entretien —

- Lie de la terre et lieux bâtards —

- Lesbienne à la page —

- Au-delà de Bolloré : ce qu’Hachette révèle de la condition de salarié·e en librairie —

- Déborder, depuis une position de libraire engagée —

- L’odeur de l’encre. L’imprimerie : mirage des techniques, réalité des concentrations —

- Des manuels bien pratiques —

- Éditer en féministe —

- Entretien —

- Pour un statut d’éditeur indépendant

- Trois propositions pour une pratique du démantèlement (de l’empire Bolloré) —

- Note sur la production du recueil

- Coédition

Préambule

Ce recueil a été réalisé en seulement quelques mois. Malgré toute l’énergie que nous y avons consacrée, il conserve de nombreux angles morts, et bien des questions essentielles au secteur du livre n’y sont pas abordées.

Déborder Bolloré, Alexandre Balcaen, Amzat Boukari-Yabara, Soazic Courbet, Thierry Discepolo, Karine Solene Espineira, Arnaud Frossard, Tristan Garcia, Bakonet Jackonet, Danièle Kergoat, LABo—Libraires Anti-Bolloré, Clara Laspalas, Jérôme LeGlatin, Le Comité éditorial des éditions du bout de la ville, Les Soulèvements de la terre, Florent Massot, Jean-Yves Mollier, Pascale Obolo, Clara Pacotte, Antoine Pecqueur, Valentine Robert Gilabert, Charles Sarraut, Julie Wargon, coédition collective, 2025

Préface —

Vincent Bolloré l’assume, il mène depuis plusieurs années un « combat civilisationnelVincent Beaufils, Bolloré, l’homme qui inquiète, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022. » et il a, pour cela, un plan de bataille : imposer des idées racistes, sexistes et transphobes sur la scène politique pour faire élire le parti qui saura mener la contre-révolution réactionnaire qu’il désire. Force est de constater que la première partie du plan s’est déroulée sans trop d’accrocs. La dernière séquence politique nous a montré que, même si le RN ne gouverne pas encore, il se trouve dans une position de faiseur de rois. Dans cette perspective, il ne s’agit pas seulement de faire élire un·e président·e — qui pourrait bien être Bardella ou un·e autre, tant que le cœur y est — mais de créer le climat dans lequel les partis politiques, les groupuscules et autres militant·es de l’extrême droite pourront avoir les coudées franches. Il leur faut travailler les consciences et, si cela est nécessaire, ils n’hésitent pas à violenter les corps des plus rétif·ves. Faire d’une pierre deux coups, en usant de tous les relais médiatiques possibles pour saturer l’espace des idées d’extrême droite et fonder ainsi le socle de légitimité à partir duquel celles et ceux qui les portent agissent : à l’assemblée et dans les rues.

Il était donc légitime qu’en juillet 2024, au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron, plusieurs collectifsPour retrouver l’appel et la liste des premiers signataires : https://desarmerbollore.net/appel désignent Vincent Bolloré comme cible principale d’une campagne appelant à « désarmer » son empire. C’est en regard de cette dynamique, et en emboîtant le pas aux libraires antifascistes« 100 libraires s’engagent à escamoter les livres Bolloré », lundimatin, 28/11/2024, disponible sur https://lundi.am/80-librairies-s-engagent-a-escamoter-les-livres-Bollore, consulté le 12/02/2025. que nous, éditeurices, décidons de publier ce livre. Les maisons d’édition qui le signent sont des espaces indépendants des grands groupes, des espaces indépendants depuis lesquels peuvent encore s’exprimer des paroles qui échappent aux logiques du discours dominant. Les voix y trouvant un écho sont rares et menacées par les idées conservatrices, n’en déplaise aux prophètes·ses du « grand remplacement » et aux croyant·es obsédé·es par le « lobby LGBTQIA+ ».

Certaines des maisons d’édition qui coéditent ce livre sont souvent qualifiées « d’engagées » ou de « militantes ». Si l’apport de cet adjectif peut sembler être un gage de qualité aux yeux de certain·es, il nous semble important de questionner ce qu’il dit de notre pratique tout en invisibilisant celle d’autres. Généralement, une maison d’édition est présentée comme militante dès qu’elle traite de sujets dits « de gauche » : justice sociale, antiracisme, féminisme, etc. L’adjectif militant, dès lors, devient une manière de catégoriser toute une production. Tandis qu’il nivèle les conflits et inimitiés qui existent entre les différentes approches, « militant », en opposition à une prétendue objectivité, devient le signe d’une subjectivité partisane et agressive aux contours flous. La neutralité dont se targuent les grands groupes éditoriaux dissimule les subjectivités partisanes dont ils sont les porte-parole ou les chiens de garde. Dans cette préface, nous les appellerons militant·es de l’économie, partisan·es du libéralisme autoritaire. Quand iels ne participent pas activement à l’extrême droitisation de la société, iels y consentent pourvu que le statu quo tienne — que le business as usual suive son coursSi celles et ceux qui sont actuellement à la tête de Editis et Média-Participations n’assument pas toujours ouvertement de parti pris politique ; on peut penser que c’est la rationalité économique qui guide leur ligne éditoriale. Dans le cas de Françoise Nyssen qui a été présidente d’Actes Sud (Cambourakis, Payot & Rivages, Textuel) jusqu’en 2022, les allégeances sont plus claires. En 2017, elle est nommée ministre de la Culture par Édouard Philippe, sous la présidence d’Emmanuel Macron. De Gallimard, on retiendra, à titre d’exemple, la collaboration avec l’occupant nazi et ses alliés français pendant la Seconde Guerre mondiale..

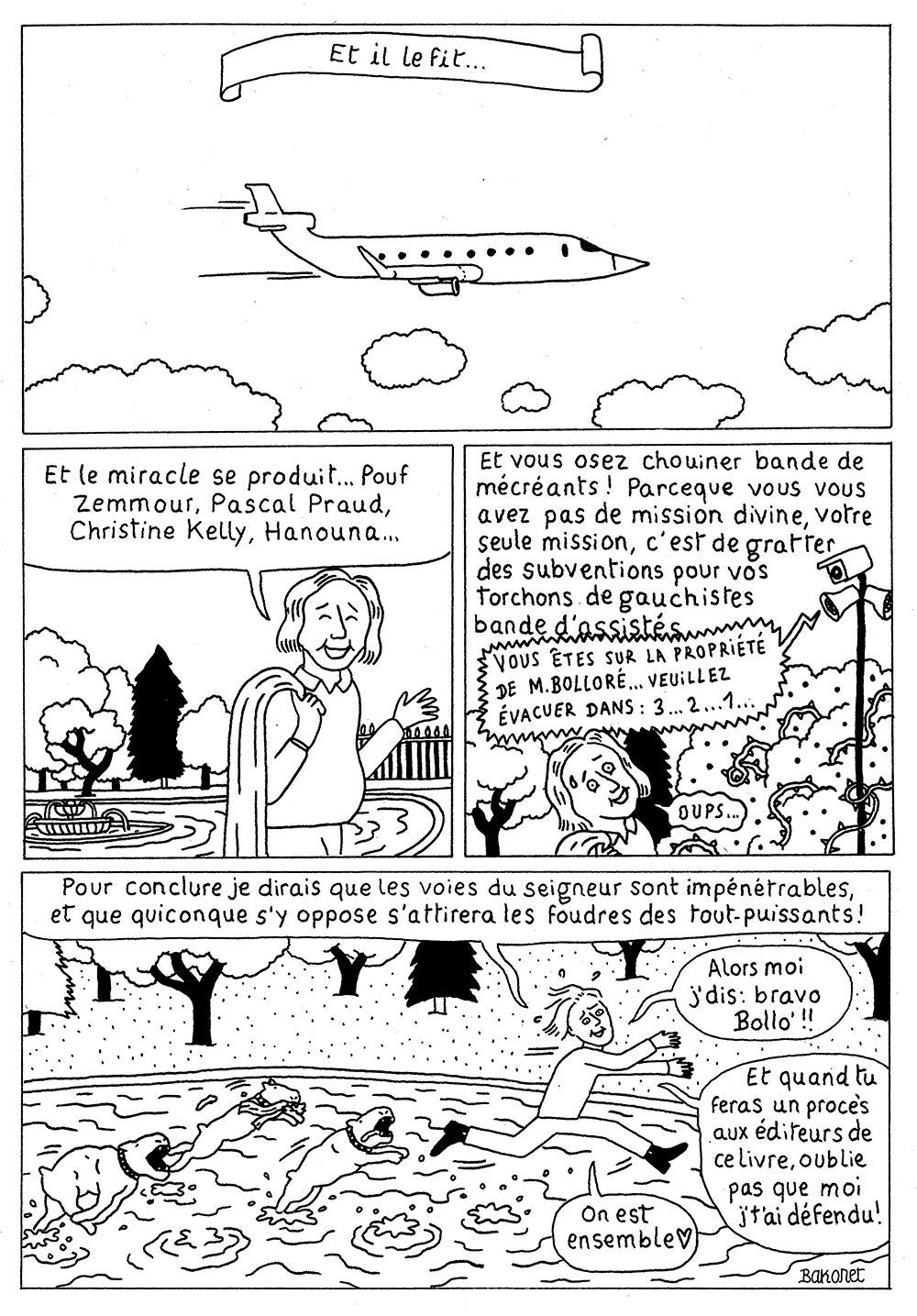

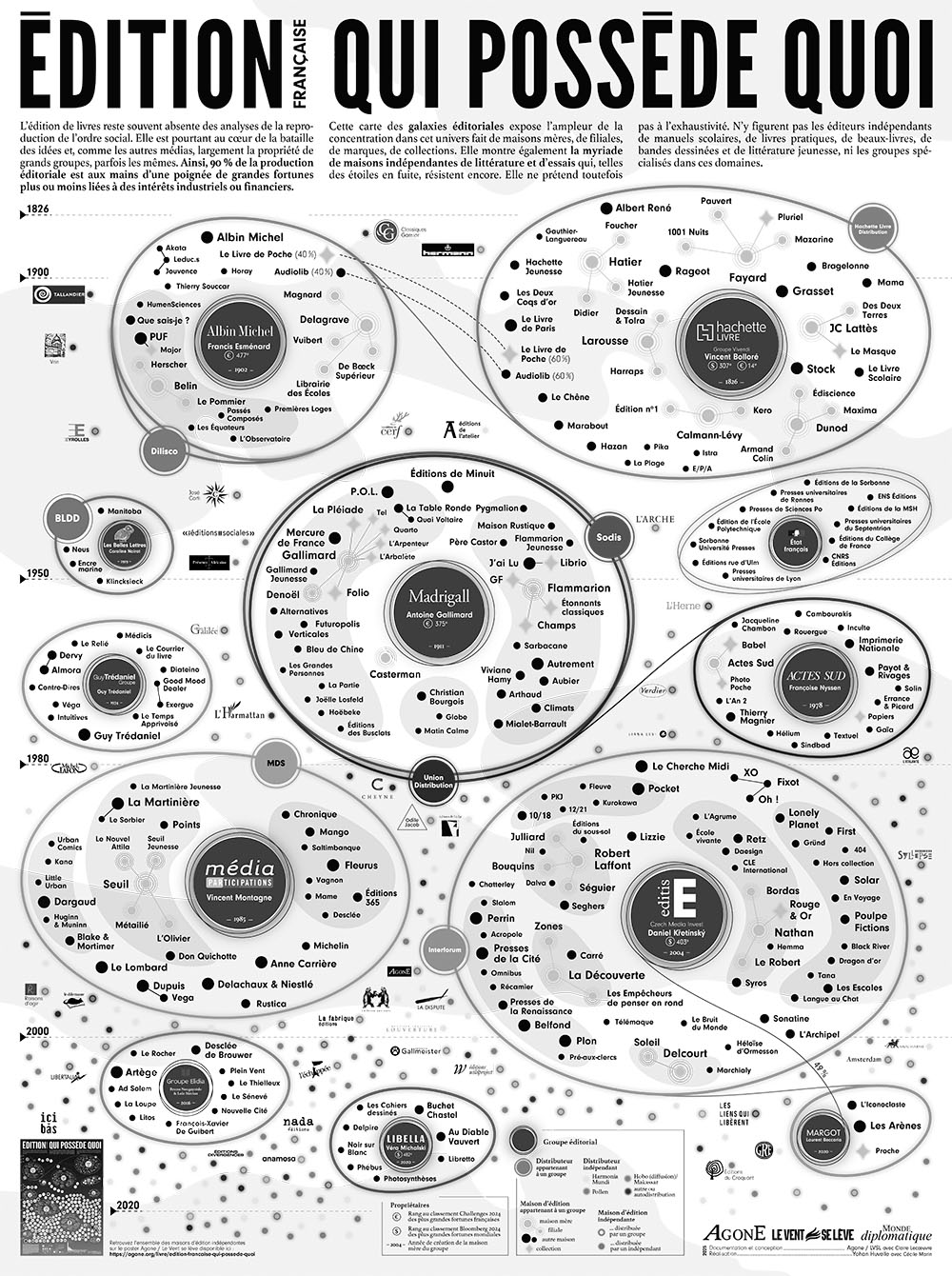

D’aucun·es objecteront que les idées d’extrême droite n’ont pas attendu Bolloré pour essaimer, que la concentration dans le monde du livre existe depuis que l’édition s’industrialise ; qu’entre les deux, il y a finalement une affinité naturelleÀ ce sujet, la compromission totale de Gallimard avec l’occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale est un fait marquant. Compromission telle, qu’au sortir de la guerre, l’entreprise a échappé de peu à sa nationalisation. Pour en savoir plus, nous renvoyons à Thierry Discepolo, « Chapitre IV. Qui contrôle le passé contrôle le futur, et qui contrôle le présent contrôle le passé » dans La Trahison des éditeurs : troisième édition revue & actualisée, Marseille, Agone, 2023.. En conséquence de quoi iels demanderont « Pourquoi Bolloré, plutôt que Daniel Křetínský, Antoine Gallimard ou Vincent MontagneDaniel Křetínský a racheté le groupe Editis (La Découverte, Plon, Robert Laffont, etc.) à Vivendi (Bolloré) en 2023 avec une filiale de Czech Media Invest (CMI), une holding contrôlant l’un des plus grands groupes de presse tchèque. Antoine Gallimard est le PDG de Madrigall (Gallimard, Flammarion, Minuit, P.O.L, etc.) dont LVMH (Bernard Arnault) est entré au capital en 2013. Vincent Montagne est le PDG de Média-Participations (Seuil, Dargaud, La Martinière, etc.). En 2022, Hachette, Editis, Madrigall et Média-Participations représentaient à eux quatre 70 % du marché de l’édition en France. ? » On peut légitimement se demander si les militant·es de l’économie qui avancent masqué·es ne sont pas plus dangereux·ses — ce à quoi on peut objecter que jamais, auparavant, une telle concentration éditoriale n’a été aussi clairement au service d’un projet politique. Mais notre opération est stratégique, voire opportuniste : profiter de la brèche ouverte par la campagne « Désarmer Bolloré » pour visibiliser ce qui chez les autres partisan·es du libéralisme autoritaire se fait plus discrètement. En cela, Bolloré est une figure de choix : exubérant, il ne dissimule pas son idéologie et assume un certain degré de brutalité pour l’imposer. Il ne faut pas prendre la chose à l’envers : ce n’est pas Bolloré qui invente la concentration éditoriale avec le rachat d’Hachette par Vivendi en 2023, la structure même de l’économie du livre était déjà perméable à l’apparition d’un tel personnage. De la même façon, les idées d’extrême droite ne sont pas seulement le fruit d’individus ou de partis quelconques, elles sont la matrice même à partir de laquelle nous sommes gouverné·es. De sorte que les grand·es capitalistes et celleux qui composent l’extrême droite dans toute sa diversité, par leur action concertée, ont un rôle d’intensification des politiques déjà menées, qu’elles soient éditoriales ou gouvernementales. S’il est nécessaire d’apporter une nuance en replaçant les actions de Bolloré dans un contexte où les idées conservatrices ont pignon sur rue dans le monde entier, il ne faut pas négliger sa puissance de nuisance ainsi que celle des autres militant·es de l’économie. Il faut « déborder Bolloré », c’est-à-dire dépasser la figure de Bolloré pour porter l’attention sur ce qui le rend possible en nommant, au passage, celleux qui, avec lui, participent et profitent de la dégradation générale des conditions de viePour ce qui est de la dégradation des conditions de vie, on peut noter le rôle d’acteur majeur que joue Vincent Bolloré en Françafrique de par ses activités logistiques et extractivistes sur le continent africain, sous le nom Bolloré Logistics, mais aussi par la mainmise qu’il y a sur les médias ; voir Thomas Deltombe, « Les guerres africaines de Vincent Bolloré », Le Monde diplomatique, 01/02/2024, disponible sur : https://www.monde-diplomatique.fr/2009/04/DELTOMBE/16970, consulté le 12/02/2025. Depuis 2018, le milliardaire est mis en examen pour corruption d’agent public étranger dans l’enquête sur l’attribution de la gestion du port de Lomé. Pour mieux comprendre la place et l’action de l’empire Bolloré sur le continent africain, voir Olivier Blamangin, « Vincent Bolloré, affaires africaines » dans Thomas Borrel, Amzat Boukari Yabara, Benoît Collombat, Thomas Deltombe (dir.), L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, Paris, Seuil, 2021..

Les contributions mettent en avant la pensée de chercheureuses, d’imprimeureuses, d’éditeurices et de libraires qui analysent et/ou subissent les dynamiques de concentration et d’extrême droitisation du marché. De façon indépendante et sans être lié·es par une prise de position commune, chaque auteurice tente de formuler, depuis sa position, des réponses à cette question urgente : comment faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre ?

Alexandre Balcaen, éditeur chez Adverse, et Jérôme LeGlatin, auteur et traducteur chez le même éditeur, explorent l’écosystème de l’édition, dans lequel l’élaboration d’un livre, sa production et sa distribution s’articulent en une chaîne d’acteurices interdépendant·es. Ils mettent ainsi en lumière les régimes d’interdépendances structurelles du secteur, ainsi que les leviers souterrains qui permettent l’expression de rapports de force disproportionnés, la diversité peinant plus que jamais à se maintenir, entre accélération des flux et quête de rentabilité. Jean-Yves Mollier, historien et spécialiste de l’édition et des médias et auteur, entre autres, d’Une autre histoire de l’édition françaiseJean-Yves Mollier, Une autre histoire de l’édition française, Paris, La fabrique, 2015., retrace deux siècles d’existence du groupe Hachette, aujourd’hui leader de l’édition en France, affichant un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros et une forte présence internationale. Puis, Valentine Robert Gilabert, ex-avocate et travailleuse de la culture, retrace la chronologie des acquisitions majeures du groupe Bolloré, révélant les étapes de son expansion structurelle et logistique. Elle éclaire le rôle central de Vivendi, présenté comme leader mondial des médias, et explore l’intérêt croissant de Bolloré pour l’édition, secteur clé pour influencer les récits culturels et politiques. Enfin, Florent Massot analyse la concentration croissante du secteur de l’édition française entre les mains de quelques oligarques. Il décrit comment ces figures du capitalisme ont acquis des maisons d’édition historiques (Hachette, Flammarion, etc.), transformant ces institutions en outils de rentabilité et de promotion d’idéologies conservatrices. Florent Massot met en lumière les conséquences de cette concentration : une réduction de la diversité éditoriale, une marginalisation des voix critiques et une dépendance accrue aux logiques de marché.

La deuxième partie se penche sur l’emprise médiatique de Vincent Bolloré, et ses effets dans les pays du continent africain.

Dans son texte, Antoine Pecqueur explore l’emprise de Vincent Bolloré en Afrique, au-delà des infrastructures logistiques auxquelles son nom a longtemps été associé. Après la vente de ses ports et chemins de fer en 2022, l’homme d’affaires breton a renforcé son influence médiatique et culturelle : salles de concert, cinémas, partenariats universitaires, signatures d’artistes. Avec Canal+, premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone, il façonne un paysage médiatique stratégique qui lui permet d’affirmer son hégémonie culturelle. Amzat Boukari-Yabara, dans l’entretien que nous avons fait avec lui, interroge les conséquences de cette hégémonie sur la production et la diffusion des savoirs, la représentation des récits africains et la dynamique panafricaniste. Il analyse également les usages politiques de cette domination et les résistances émergentes : foires du livre, initiatives culturelles alternatives et alliances transnationales. Dans un autre entretien, Pascale Obolo revient sur les obstacles à la diffusion des voix diasporiques en France et des récits minoritaires en Afrique. Face à l’impact de la concentration éditoriale et du contrôle des réseaux de distribution par des groupes comme Bolloré, qui filtrent les récits et limitent la diversité des voix, Pascale Obolo met en lumière le rôle crucial des foires indépendantes, véritables espaces de résistance où se fabriquent et se diffusent les contre-récits.

Dans leur texte, les éditions du bout de la ville décrivent comment « déborder Bolloré » peut signifier, à l’échelle d’une maison d’édition minuscule, tenter de « désembourgeoiser » le livre en publiant celles et ceux dont l’existence même s’oppose au projet politique et économique du bloc bourgeois dans sa dérive fasciste. Iels nous alertent aussi sur l’importance de réinventer des lieux d’éducation populaire afin de faire face aux « librairies » que rêve d’essaimer Pierre-Édouard Stérin, activiste milliardaire d’extrême droite, dans le cadre de sa « bataille culturelle ». Clara Pacotte, fondatrice des éditions RAG et autrice, aborde ensuite la question des voies creusées par les éditeurices indépendant·es afin d’hybrider les genres et rendre compte de la pluralité des cultures et des vécus de celleux qui écrivent. Le LABo, pour Libraires Anti-Bolloré, qui échange depuis quelques mois sur les réalités du métier et les résistances possibles à Bolloré, nous plonge, quant à lui, dans le quotidien du métier de libraire, entre injonctions commerciales et tentatives de préserver une certaine exigence éditoriale. Entre cartons Hachette, flux tendus, surproduction et contradictions quotidiennes, iels questionnent leur rôle et leurs marges de manœuvre dans un secteur structuré par des logiques de rentabilité. Soazic Courbet, de la librairie l’Affranchie à Lille, s’interroge sur ce que signifie être une libraire engagée au regard des systèmes de dominations dans les milieux du livre. Elle souligne l’importance d’une réflexion collective sur les dynamiques qui nous lient et invite à penser l’édition en féministes, comme une résistance aux idéologies dominantes patriarcales, capitalistes et fascistes. Arnaud Frossard, fondateur des éditions de la Grange Batelière, libraire au Merle moqueur et ancien imprimeur, interroge les mutations de l’imprimerie de labeur, celle qui concerne l’impression de livres ou de brochures. L’essor de l’informatique de bureau, le développement des techniques d’impression favorisant les courts tirages et surtout la concentration éditoriale ont fragilisé ce secteur, exacerbé par de grands groupes dont l’hégémonie accentue les rapports de force entre éditeurices et imprimeureuses.

Tristan Garcia, philosophe et auteur, et Charles Sarraute, sociologue des médias, alertent sur l’impact croissant des manuels scolaires dans la formation des enseignant·es dans un contexte où le recrutement devient de plus en plus difficile et les formations de plus en plus courtes. Ils soulignent le risque d’une dépendance accrue aux manuels, perçus à tort comme des reflets parfaits des programmes. Avec Bolloré à la tête de la majorité des éditeurs de manuels, Tristan Garcia et Charles Sarraute pointent la menace d’une instrumentalisation idéologique : réécrire les contenus scolaires et remodeler les enseignements dans le but de diffuser des récits nationaux, coloniaux et conservateurs en remodelant les enseignements. Clara Laspalas, éditrice aux Éditions sociales et Danièle Kergoat, sociologue, illustrent, à travers l’évolution de l’édition féministe, comment des collections comme « Le Genre du Monde » s’ancrent dans les luttes sociales. Elles offrent des outils critiques et émancipateurs, mêlant travaux académiques et engagements militants. Face à des groupes tels que Bolloré, l’édition féministe joue un rôle crucial dans la dénonciation des systèmes d’oppression, la préservation de la diversité des voix et la promotion de pratiques éthiques. Elles insistent sur l’importance d’un universalisme critique, nécessaire à une émancipation collective qui prenne en compte les spécificités des différentes luttes sociales. Dans un entretien, Karine Solene Espineira analyse l’évolution des représentations des personnes trans* dans l’audiovisuel et la presse, mettant en lumière à la fois les avancées et les écueils persistants. Si leur visibilité a augmenté durant ces vingt dernières années, elles restent souvent stéréotypées ou instrumentalisées, renforçant des imaginaires normatifs plutôt que de refléter la diversité de leurs parcours et expériences. La concentration médiatique et le projet politique réactionnaire de Vincent Bolloré conduisent ses médias à déployer des stratégies narratives spécifiques pour façonner le regard du public, jouant sur la désinformation, la peur ou l’invisibilisation. À travers cette réflexion essentielle sur le pouvoir des images et des récits, Karine Solene Espineira nous invite à interroger les mécanismes de représentation et à imaginer des alternatives plus justes et inclusives. Dans son texte, Thierry Discepolo, fondateur des éditions Agone et auteur de La Trahison des éditeursThierry Discepolo, La Trahison des éditeurs, Op. Cit., interroge l’avenir de la diversité éditoriale face à une concentration croissante du marché. Alors que les grands groupes dominent le secteur et captent la majorité des aides publiques, il alerte sur l’urgence de reconnaître un statut spécifique aux éditeurs indépendants, afin de garantir leur viabilité et leur rôle essentiel dans la production de savoirs et d’idées. Les Soulèvements de la terre, en tant qu’organisation participante à la campagne « Désarmer Bolloré », revient sur l’influence déterminante de Vincent Bolloré dans la sphère politique et médiatique, détaillant comment son arsenal logistique, éditorial et médiatique alimente la « guerre civilisationnelle » qu’il se targue de mener. Y sont dressées des stratégies concrètes de résistance collective pour contrer son emprise croissante sur la culture, l’information et le débat public.

Le pari stratégique que fait ce livre part du constat suivant : depuis quelques années, nous observons un regain d’intérêt pour la pratique de l’édition. Pas une année ne passe sans qu’une structure éditoriale ne voie le jour, se singularisant par le choix des livres publiés, de la forme qu’ils prennent, des thématiques qu’ils abordent mais aussi par le travail réflexif des éditeurices sur leur pratique. Face au libéralisme autoritaire, qui se présente sous la forme de grands groupes éditoriaux-médiatiques en compétition, il nous faut penser cette multiplicité et ses spécificités. Contre la concentration, il nous faut penser la dispersion. Une dispersion qui n’est pas synonyme d’éparpillement mais qui est la modalité d’une solidarité en actes depuis des positions situées. Ainsi avons-nous fait le choix stratégique de coéditer ce livre en nommant chacune des maisons d’édition signataires plutôt que de créer un énième collectif qui les rassemblerait toutes. En plus de réunir de nombreuses maisons d’édition qui le cosignent, ce livre mobilise des structures de diffusion/distribution, des librairies et des auteurices. Il a été pensé et rendu possible à partir d’une multiplicité qui a choisi la dissémination comme manière d’agir. Par dissémination, nous entendons la capacité qu’ont les différent·es acteurices (des auteurices aux lecteurices) de ce livre à le propager : en communiquant la nouvelle de sa sortie ; en s’associant à une imprimerie coopérative afin de réaliser des affiches en risographie ; en demandant à un distributeur de mettre lesdites affiches dans les cartons à destination des libraires ; en proposant ces textes en accès libre sur internet pour qu’ils soient facilement imprimables et diffusables par celles et ceux qui les soutiennent. Déborder Bolloré est le fruit d’une discussion entre tout·es ces acteurices qui pensent nécessaire de trouver une forme d’intervention à la mesure de la menace que représentent Vincent Bolloré et consorts. De sorte qu’à la mise en compétition qui est le régime général de gouvernement, se substitue quelque chose de l’ordre de l’entraide, de la confiance et des liens. Finalement, peut-être est-ce cela « être indépendant·e » : se donner la capacité de choisir les dépendances qui nous font exister et de combattre celles qui nous tuent.

Le livre, cette marchandise —

La chaîne du livre, prise par un bout

Si de nouveaux tournants décisifs de la révolution numé-rique mondiale sont en cours dans le secteur culturel, l’activité d’édition a toujours pour objectif en 2025 de réaliser la présentation de textes et d’imagesTextes et images composant contenus, créations, savoirs ; quelques énoncés, parmi d’autres (infotainment, spectacle, essai, fiction, etc.), que l’on pourrait interroger ou préciser dans un autre cadre, mais dont on considérera, ici, que ce qu’ils désignent participent de cette production de masse.. Et cette présentation aboutit, parfois encore, à un objet imprimé qu’on appelle : livre63 565 titres, c’est le nombre de titres représentant la production commercialisée en France en 2023 (nouveautés et nouvelles éditions, hors auto-édition et impression à la demande). Source : https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/chiffres-cles-pour-le-secteur-du-livre/information/.

L’élaboration d’un livre se réclame d’un ou plusieurs auteurs, que ceux-ci aient initié une proposition ou obéi à des prescriptions — il importe de noter que les effets complémentaires, sinon complices, de l’uniformisation des expressions humaines (via une somme de procédés éducatifs et socioculturels mondialisés, réglés par les sciences de la communication) et de l’automatisation des processus créatifs remettent désormais en cause cet impératifEn septembre 2023, la prolifération d’ouvrages générés par IA est telle qu’Amazon se voit contraint d’abaisser à trois titres par jour le nombre de publications autorisées pour un même « auteur ». En novembre 2024, l’annonce du lancement de la maison d’édition 8080 Books par Microsoft mentionne l’usage d’expérimentations technologiques pour « réduire le délai entre le manuscrit final et l’arrivée du livre sur le marché » et « démocratiser la publication de livres » via « un protocole éditorial rigoureux qui impliquera de repérer rapidement les idées et les arguments méritoires, d’assister l’élaboration des manuscrits ». Si cette annonce ne mentionne pas ouvertement le concours d’IA, The Guardian précise dans le même article que Microsoft a signé un accord avec la maison d’édition HarperCollins pour utiliser une somme d’essais du catalogue afin d’entraîner un modèle d’IA..

L’éditeur se reconnaît responsable d’une suite de publications qui constitue, en son pendant concret, un catalogue et, en son pendant idéologique, intellectuel, sensible, une ligne éditoriale. L’éditeur aspire à ce que son catalogue et sa ligne éditoriale se singularisent, pour des raisons diverses, parfois conjuguées (esthétiques, intellectuelles, éthiques, économiques, mercantiles, etc.).

L’activité éditoriale — que l’éditeur opère seul ou dirige une équipe — consiste à examiner les propositions spontanées reçues, observer l’offre de ses concurrents ou prospecter la création internationale, passée et présente, afin d’initier, sélectionner, solliciter des projets. Cette activité est par ailleurs soumise à des obligations administratives (droit, comptabilité, gestion) et peut assumer des enjeux promotionnels (marketing, presse, événementiel).

L’activité éditoriale consiste aussi à réaliser la maquette d’un livre, composition virtuelle en vue de l’impression de l’objet-livre. Cette réalisation requiert des compétences de nombreuses disciplines : correction, traduction, typographie, photogravure, graphisme, mise en page, fabrication.

-

l’imprimeur, pour la fabrication de l’objet-livre (en lien direct avec le papetier),

-

le diffuseur, pour la commercialisation de l’objet-livre en direction des librairies (par le biais de ses équipes de représentants de commerce, qui opèrent par des rendez-vous physiques ou distants — téléphone, email, ou envoi de bons de commande préremplis),

-

le distributeur, pour la logistique relative à l’objet-livre (préparation et facturation des commandes, stockage, transport),

-

le libraire, pour la commercialisation de l’objet-livre en direction des particuliers et des collectivités.

Ces maillons (auteurs, éditeurs, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires) composent un ensemble, à la fois atomisé et interconnecté, qu’on appelle : chaîne du livre.

Pour tout livre vendu, chacun de ces maillons perçoit une commission établie en pourcentage sur le prix de venteEn moyenne (il peut exister des variations considérables selon les contractualisations) : 8 % pour l’auteur ; 21 % pour l’éditeur ; 15 % pour l’imprimeur ; 8 % pour le diffuseur ; 12 % pour le distributeur ; 36 % pour le libraire., à l’exception de l’imprimeur qui est payé forfaitairement. Cet ensemble de pratiques techno-économiques contractualiséesÀ noter que si c’est l’éditeur qui établit un contrat avec l’auteur, c’est le diffuseur-distributeur qui établit les contrats avec les éditeurs et avec les libraires — ce qui, on le verra, n’a rien d’anodin. est régi en France par la loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre. Ce prix de vente public, fixé par l’éditeur, ne peut être soumis à aucune remise supérieure à 5 % pour une durée de deux ans après parution. La loi vise ainsi à tempérer les effets de la concurrence entre les différents modèles de librairies — de la grande distribution au commerce en ligne ou l’échoppe de proximité. C’est encore sur la base de ce prix unique, mis en regard d’un ratio entre les coûts du premier tirage et les ventes prévisionnelles, que l’éditeur peut modéliser avant parution la trajectoire économique de sa marchandise.

Du 7-2-1 au 15-4-1

L’activité éditoriale a longtemps épousé les principes d’une règle économique empirique, dite du 7-2-1. Pour 10 livres produits, 7 sont déficitaires, 2 atteignent l’équilibre financier, 1 seul génère des bénéfices suffisants pour amortir le déficit cumulé des sept premiers. Selon cette règle, une maison d’édition est une structure économique qui réalise généralement des bénéfices restreints.

La pérennité de la maison repose alors sur la gestion de son fonds, c’est-à-dire sur la disponibilité de ses anciens titres. Cette gestion reste une gageure : les coûts de réimpression d’un titre peuvent parfois annuler les bénéfices d’un premier tirage épuiséPour un tirage s’établissant en moyenne au-delà de 500 exemplaires, c’est l’impression offset qui sera privilégiée (pour des raisons économiques). Or, on distingue dans ce cas les frais de calage (tirage des plaques, réglages de la machine), incompressibles et reconductibles en cas de retirage, et les frais de roulage (papier, encre, temps de travail), dégressifs en fonction du tirage. En cas d’épuisement du stock d’un premier tirage dont le seuil de rentabilité était assez élevé, les coûts d’un retirage générant des ventes faibles peuvent absorber les bénéfices réalisés sur le tirage initial. Pour des tirages au départ plus faibles, l’impression numérique offre depuis une vingtaine d’années une alternative plus souple, dans la mesure où elle ne nécessite pas de frais de calage. L’impression à la demande, en forte progression ces dernières années, profite elle aussi du développement du numérique, mais son coût de production plus élevé nécessite l’éviction d’une bonne part des intermédiaires entre auteur/éditeur et acheteur.. Maintenir un fonds est de plus un choix onéreux, puisqu’il immobilise de la trésorerie et génère un coût de stockage. Néanmoins, c’est une condition sine qua non pour tout éditeur attaché à l’inscription de son catalogue dans une temporalité longue, d’autant plus nécessaire lorsque sa ligne éditoriale ne s’établit pas selon l’agenda de l’actualité. Ainsi, un fonds peut se révéler rentable à moyen ou long terme, en fonction des évolutions historiques, politiques, sociales, culturelles — évolutions auxquelles peuvent participer, travail de fond du fonds, cesdits catalogues.

La gestion du fonds est une question tout aussi névralgique pour une librairie, bien que répondant à des contraintes différentes. Une librairie bénéficie d’une marge commerciale équivalente, en moyenne, au tiers du prix du livre. Pour que la disponibilité permanente d’un livre en rayon soit financièrement amortie, il faut qu’il ait été vendu au moins trois fois (deux fois pour rembourser le coût d’acquisition de l’ouvrage, une fois supplémentaire pour participer aux charges de la librairie : salaire(s), loyer, amortissement du matériel, abonnements aux bases de données de référencement et de comptabilité/gestion, électricité, assurance, etc.). La librairie doit de plus gérer l’encombrement de sa surface de vente, entre rayonnages pour le fonds et tables de présentation pour la nouveauté (l’optimisation de cette surface de vente peut s’opérer avec un calcul de rentabilité au mètre linéaire d’exposition).

Le bénéfice net d’une librairie ou d’une maison d’édition défendant une politique de fonds s’établit rarement au-delà de 3 % de son chiffre d’affaires, puisque préserver la disponibilité d’un grand nombre de références générant des ventes faibles est particulièrement coûteux (on parle ici de « titres à rotation lente »). Le moyen communément jugé le plus efficace pour augmenter ce bénéfice net est ce qu’on appelle le best-seller, soit un livre générant des ventes exceptionnellement élevées (on parle alors de « titre à rotation rapide »). D’aucuns diront alors qu’éditeurs et libraires ont tout intérêt à ce qu’il advienne.

Le système économique en place visant l’accélération et l’augmentation ad infinitum des bénéfices, la règle du 7-2-1 a glissé ces trente dernières années vers un ratio plus proche de 15-4-1 (15 livres déficitaires, 4 à l’équilibre et 1 qui génère les bénéfices nécessaires). La stratégie est simple : à multiplier les paris, on multiplie les chances d’obtenir un succès. Mais l’efficacité économique du modèle 15-4-1 nécessite un raccourcissement de la durée de représentation d’une nouveauté en librairie. Il faut en effet qu’un pari jugé perdu laisse rapidement sa place au pari suivant. Et il s’agit donc de dynamiser les flux.

Pour permettre cette accélération, le secteur de la distribution a bouleversé les règles établies en abolissant le délai de garde. Celui-ci imposait aux libraires de conserver un livre en magasin pendant au moins trois mois, avant de pouvoir le retourner à l’éditeur. Le délai de garde était donc d’une importance cruciale pour offrir un minimum de visibilité à un ouvrage après parution. Désormais, la durée de présentation d’une nouveauté en librairie peut ne pas dépasser quelques jours.

La chaîne du livre, prise par un autre bout

Mais plutôt qu’aborder les choses à partir de l’activité d’éditeur ou de celle d’auteur, une connaissance adéquate du secteur du livre gagnera à se concentrer sur son centre de commande effectif : la distribution, à partir de quoi tout rayonne. Trop souvent considérée comme le rouage purement logistique et marchand d’une organisation socio-économique se vouant à des idéaux culturels plus purs (au point qu’il est courant de présenter cette organisation comme un biotope plutôt qu’une industrie…), la distribution organise structurellement le secteur, le déterminant de fond en comble.

Ce qu’on appelle distribution consiste pour l’essentiel en une poignée de structures économiques surpuissantes, liées aux groupes d’édition qui dominent le marchéLes principaux groupes d’édition possèdent tous leur société de distribution : Hachette Distribution pour Hachette Livre, Interforum pour Editis, Sodis et Union Distribution pour Madrigall, Volumen pour La Martinière / Le Seuil, MDS pour Média-Participations, Dilisco pour Magnard-Vuibert, etc. Les groupes d’édition Hachette Livre, Editis et Madrigall traitent ainsi, via leurs entreprises de distribution, plus de 85 % du marché. À titre d’exemple, Hachette Livre possède des maisons telles que Grasset, Fayard, Stock, Le Livre de Poche, Larousse, Hatier & Hachette Éducation — soit l’essentiel des manuels scolaires — et tant d’autres ; tandis qu’Hachette Distribution gère, en sus des maisons du groupe Hachette, la commercialisation et la logistique des ouvrages publiés par Albin Michel, Bayard, Odile Jacob, Bamboo, Glénat, etc. Les effets de concentration sont vertigineux.. Ces entreprises de distribution gèrent la commercialisation de la majorité des ouvrages existants, en organisant les flux physiques (stockage, livraison et retour des marchandises) et financiers (facturation, remboursement) entre les éditeurs et les libraires. Les distributeurs occupent de plus une position singulière : la commission qu’ils perçoivent sur les livres vendus s’accroît par leur gestion des flux, désormais si conséquents, de livres invendus. Le transport et le contrôle de l’état de la marchandise retournée puis, en fonction de cet état, sa réhabilitation et réintégration dans les stocks, ou son renvoi à l’éditeur en tant que « marchandise défraîchie », ou bien encore sa destruction par le biais du pilon sont autant d’opérations que le distributeur facture. Pour le distributeur, non seulement chaque mouvement de chaque livre rapporte, mais l’invendu lui-même, lorsque stocké, parfois des années durant, ou bien purement détruit, est source de bénéfices.

Bien plus qu’une erreur d’analyse, seul un travail acharné de refoulement sociopolitique peut alors faire croire, comme nous l’avons entendu si souvent, que la recherche du « gros coup » de la part des éditeurs explique la surproduction qui gangrène l’économie du livre ou que la multiplication des auteurs entraîne la hausse vertigineuse des publications. C’est, ici comme là, voir le problème tout à l’envers, en particulier lorsqu’on en vient à tenir les travailleurs précaires d’un secteur industriel pour responsables des ravages opérés par ce dernier.

Éditeurs, libraires, auteurs, lecteurs sont devenus les acteurs, plus ou moins volontaires, plus ou moins conscients, nécessaires au secteur de la distribution pour accroître l’expansion spatiale et temporelle de la circulation marchandeEntre 2007 et 2023, le nombre de titres disponibles est passé de 565 000 à 856 210, tandis qu’entre 1999 et 2019, le nombre de nouveautés augmentait de 76 %. et ses profits afférents. Autant d’intermédiaires, dont les comportements et désirs (choix éditoriaux, sélection des libraires, productions artistiques, intérêts du lectorat) sont en premier lieu déterminés par la logique hyper-productiviste du capitalisme mondialisé. Et si des résistances ont toujours cours en chacune des sphères d’activité du secteur, distribution compriseSi elles sont rares et occupent une part de marché très marginale, quelques entreprises envisagent l’activité de diffusion-distribution selon des biais politiques de soutien à la création marginale, affichant des conditions transparentes, acceptant de soutenir des maisons d’édition à la fréquence et aux volumes de publication faibles, voire s’alignant sur la décision de l’éditeur d’imposer la vente ferme (interdisant alors les retours sur invendus)., les marges de manœuvre se sont réduites comme peau de chagrin ces vingt dernières années.

La dérégulation progressive, au tournant des années 2000, du protocole du retour sur invendus ayant fait sauter toute contrainte relative au délai, à la quantité, ou à l’état des marchandises retournées par les librairies, l’ampleur et la vitesse des flux ont été décuplées — autant d’effets circulatoires débridés bénéficiant en premier lieu aux entreprises de distribution. La nature même des métiers d’éditeur (plus que jamais pourvoyeur de marchandises en quête d’une visibilité éphémère sur des étals encombrés) et de libraire (par une accentuation dramatique et chronophage du rôle de sous-gestionnaire comptable et physique des flux) en a été bouleversée. Les premiers subissent les conditions techniques et économiques imposées par la distribution pour obtenir un simple droit de représentation en librairies. Les seconds ne peuvent plus avoir une connaissance adéquate des innombrables produits qu’ils proposent à la vente (les rayons des librairies étant de plus soumis à un engorgement qui dessert toute politique de fonds), et voient les taux de remise dépendre de leur soumission aux offres commerciales proposées, sinon imposées, par le diffuseur.

Bras commercial armé de la distribution, le diffuseur a pour fonction de présenter les produits au libraire et établir avec lui les commandes. Le conflit d’intérêt entre diffuseur, déterminant le volume des commandes, et distributeur, dont les bénéfices sont directement liés au flux de marchandises, serait bien sûr patent si les deux fonctions n’étaient pas remplies, comme c’est le plus souvent le cas, par la même entreprise. On notera enfin que l’entreprise de diffusion-distribution, propriété d’un groupe d’édition spécifique, est souvent plus favorable aux labels de la maison-mère qu’à la constellation d’autres structures d’édition indépendantes qu’elle représente par ailleurs (entendre alors combien l’indépendance de ces structures d’édition participe de fait d’un type de dépendance très particulier).

Conséquence logique de ce passage, relativement récent, à une économie de flux dans le secteur du livre : 1) de plus en plus de marchandises sont vendues, mais pour chaque titre en quantités de plus en plus faibles, 2) de moins en moins de marchandises sont vendues au total, en pourcentage d’une masse d’objets produite toujours plus élevée, finissant ici stockée, là détruite. Cette augmentation délirante des volumes de marchandises, ainsi que leur circulation, stockage et destruction effrénés, entraînent in fine une explosion des profits pour les entreprises de diffusion-distribution, alors même que le reste du secteur plonge dans une dépression systémique.

Qui alors pour imaginer que sortiraient indemnes de ce grand lessivage culturel deux à trois générations d’auteurs (variable d’ajustement industriel type, dont les conditions de vie se sont effondrées), d’œuvres (que la qualité de marchandise jetable affecte dès l’origine), de lecteurs (débordés, sinon sidérés, par une offre rendue insaisissable et ne requérant plus d’eux qu’une réactivité réflexe d’achat) ?

Mais si tout cela semble encore tenir, si certains peuvent encore parler d’un secteur du livre et non pas uniquement d’un champ de ruines, c’est grâce à la puissance d’aliénation du système. Ainsi, exemple symptomatique, dans le cas de retours importants d’invendus effectués par le libraire — retours importants qui sont aujourd’hui la règle, puisqu’un tiers du volume de nouveautés distribuées est retourné par les librairies — le distributeur, qui centralise aussi les flux financiers, a dans un premier temps versé à l’éditeur une somme correspondant à l’ensemble des marchandises reçues et payées au distributeur par le libraire. Le droit de retour, spécifique au commerce du livre, permet au libraire de retourner les livres qu’il n’a pas vendus (ce qui explique les difficultés, pour l’éditeur, à établir un plan de trésorerie prévisionnel : un livre vendu à une libraire ne l’est véritablement que si un client l’achète. Dans le cas contraire, la vente peut être invalidée et le livre retourner à l’éditeur). Le retour des invendus développe alors, dans ses conséquences financières, des rapports de force singuliers. Le libraire se voit non pas remboursé, mais crédité d’un avoir pour une future commande auprès du distributeur. L’éditeur quant à lui, de par les livres qui lui ont été réglés mais qui sont désormais retournés, se retrouve endetté auprès du même distributeur. Pour éviter d’avoir à rembourser son dû (qu’il n’est, sinon taux de ventes exceptionnel ou dynamisme miraculeux du fonds, jamais en mesure d’honorer), l’éditeur relance pour un tour, via de nouvelles parutions lui assurant de nouvelles liquidités, la circulation virtuelle de l’argent et celle, très concrète, des dettes.

Autrement dit, pour ne pas avoir à payer l’échec, annoncé de par la nature du marché, des livres déjà parus, l’éditeur publie de nouveaux livres, forcément toujours plus déficitaires selon l’évolution logique, irrésistible, de l’économie en place. Dans le secteur du livre, comme partout ailleurs, l’endettement se fait à la fois agent actif et ralentisseur utile de l’effondrement en cours. Et quelques acteurs, toujours plus minoritaires, bénéficient de plus en plus largement de cette catastrophe, le temps que ça durera.

Il importe de noter enfin comment les aides publiques (soient-elles régionales, étatiques, européennes) participent depuis des décennies, dans tous les secteurs de l’économie réelle et financière, à diluer dans le temps et l’espace nombre des conséquences du désastre. Ce système de protection institutionnalisé rallonge ainsi la durée de l’effondrement global, prolonge l’espace-temps du profit, et lui permet de développer toujours plus avant ses effets de nuisance matériels et psychiquesL’industrie culturelle est le secteur de production capitaliste dont le pouvoir de nuisance reste le plus inconsidérément négligé. En ce qu’elle ruine des puissances esthétiques — et dévaste ainsi des rapports exclusifs qu’entretiennent, de tout temps, ces puissances de bouleversement avec les champs perceptifs, sensibles, intellectuels, symboliques, psychiques, techniques, politiques, sociaux —, l’industrie culturelle a des effets destructeurs démesurés sur ce tout commun qui agence les possibilités, pour chacun d’entre nous, humains, d’exister.. Les aides et subventions publiques sont aussi vitales pour la majorité des acteurs culturels, réduits à la dépendance et la précarité, qu’elles composent au final un rouage du hold-up généralisé qu’est le système organisé de captation de la richesse publique par le secteur privé.

Autrement dit, aussi : il n’y a aucun problème particulier dans l’économie actuelle du livre, dans son régime terminal de surproduction marchande et de paupérisation, économique et libidinale, généralisée, et aucune manière d’accommodement ou d’amélioration à espérer, puisque le dysfonctionnement est l’ordre de ce monde, capitaliste. L’écoulement productiviste ne connaîtra pas la moindre suspension. Tout fonctionne à l’idéal, droit dans le mur.

Hachette, un empire vieux de deux siècles —

En 2026, l’empire fondé par Louis Hachette en 1826, au cœur du quartier des Écoles, à deux pas de l’actuelle Sorbonne, aura deux siècles. Loin d’avoir subi l’usure du temps, ce groupe d’édition demeure numéro un en France, avec un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’euros en 2023, et numéro six dans le monde. Premier ou deuxième selon les années au Royaume-Uni, leader du marché en Australie et en Nouvelle-Zélande, numéro trois aux États-Unis, fortement implanté en Amérique latine, mais également en Asie, il n’a rien perdu de sa superbe en passant des mains de la famille Lagardère dans celles des Bolloré en 2022. Son concurrent immédiat, le groupe Editis, que le groupe Vivendi a échangé contre le numéro un, ne pèse que 751 millions d’euros en termes de chiffre d’affaires, et les trois suivants, Média-Participations (702 millions), Madrigall (Gallimard et Flammarion, 612 millions) et Huygens de Participations (Albin Michel, 231 millions) ne peuvent rivaliser avec lui« Classement des éditeurs 2024 », Livres hebdo, nº 45, septembre 2024, p. 52-59.. Avec deux tiers de son chiffre d’affaires réalisé à l’extérieur de la France, il a réussi, à partir de 2006 — date de son rachat de Time Warner Book Group — une internationalisation entamée après 1980, année de la reprise d’un empire demeuré familial par l’industriel Jean-Luc Lagardère. En décidant, fin 2024, de scinder le groupe Vivendi en quatre entités dont l’une porte désormais le nom de Louis Hachette Group (LHG), les actionnaires de l’entreprise Vivendi (16 milliards d’euros en 2021 ; 9,5 en 2022 après scission avec Universal Music) ont rendu hommage à un nom dont ils entendent bien faire un élément dynamique de leur capital. Ainsi, au moment où cet empire multimédia fêtera ses deux cents années de domination sans partage du monde de l’information et de la communication, le fondateur, Louis Hachette, sera-t-il invité à continuer à faire fructifier le dividende de ceux qui ont décidé de faire revivre son patronyme en l’enrôlant dans une bataille idéologique sans précédent ?

Si la concentration dans le monde de l’édition est un phénomène ancien en FranceJean-Yves Mollier, Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, 2e éd., Montreuil, Libertalia, 2024., elle a pris, en 2022, lors de l’OPA réussie de Vincent Bolloré sur le groupe Lagardère, une tonalité différente. En effet, lorsque le patron du groupe Vivendi, propriétaire d’Editis depuis janvier 2019, a tenté d’ajouter au numéro deux le leader du marché, il n’a pas simplement voulu marier deux géants de l’imprimé, comme s’y était essayé Jean-Luc Lagardère à l’automne 2002. Il a délibérément cherché à mettre son empire médiatique au service de son idéologie. Il le disait et le répétait à ses proches depuis qu’il avait quitté l’univers des ports africains et du bois en 2014 pour diriger Vivendi : la France était foutue si l’Église ne redressait pas la barreVoir Vincent Beaufils, Bolloré, l’homme qui inquiète, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022, p. 53. Vincent Bolloré considère que seule l’Église a la capacité de l’aider dans ce qu’il dénomme son « combat civilisationnel ».. Pour ce Breton féru de voile et de marine, propriétaire d’un yacht qu’il prêtait parfois à ses amis, notamment Nicolas Sarkozy pour son mariage avec la France, en 2007, l’Église catholique ne pouvait être que réactionnaire et favorable aux partis de droite plutôt qu’à ceux de gauche. Rejetant comme un songe infernal l’époque de Témoignage chrétien, des prêtres ouvriers, Vincent Bolloré ne voulait voir dans l’Église de France que l’héritière du baptême de Clovis et des rois capétiens. Reprenant en partie le drapeau qu’avait brandi Rémy Montagne lors de la création du groupe Média-Participations en 1985, afin de mettre son groupe de presse et d’édition au service de Jean-Paul II et de son message adressé à la jeunesseJean-Yves Mollier, « Média-Participations, une offensive catholique sur le terrain de l’idéologie », dans Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, op. cit., p. 89., Vincent Bolloré décidait de ranger ses chaînes de télévision et de radio, ses journaux et ses maisons d’édition en ordre de bataille pour remporter ce qui est devenu sa campagne de France lors des élections législatives de 2024.

Par cette décision qui entraîna le passage d’Éric Ciotti aux côtés du Rassemblement national, l’homme d’affaires rompait avec la tradition de neutralité officielle du patronat français lors des grandes compétitions électorales et tournait le dos à la position de Jean-Luc Lagardère. Quoique proche de Jacques Chirac, ce dernier avait toujours entretenu des rapports amicaux avec la direction du Parti socialiste et même avec le ministre communiste Jean-Claude Gayssot. Manifestement, l’opération lancée en 2020, réussie dès 2022, mais finalisée définitivement en 2024, affichait sa singularité. Si l’on cherche à tout prix à lui trouver des antécédents, on peut la rapprocher de ce que fut, dans les années 1930, l’OPA du parfumeur François Coty (Joseph Marie Spoturno) sur Le Figaro, mis au service d’un groupe nettement orienté à l’extrême droite de l’échiquier politique. Mais, chaque époque étant, par nature, différente, c’est dans le contexte propre aux années 2020 qu’il convient de se situer. Vincent Bolloré a vu l’opinion états-unienne changer, et celle de l’Europe de l’Ouest s’aligner progressivement sur son modèle. C’est en toute connaissance de cause, et en songeant à Donald Trump, à Elon Musk et à Rupert Murdoch qu’il a décidé de faire du groupe Hachette Livre un auxiliaire de son « combat civilisationnelVincent Beaufils, Bolloré, l’homme qui inquiète, op. cit., p. 20. ».

La naissance d’un empire médiatique

Né en 1800, mort en 1864, Louis Hachette laissait en héritage à ses enfants et à ses gendres, un empire orienté vers la diffusion à grande échelle de la presse et des livres, en France, et, déjà, hors de ses frontièresJean-Yves Mollier, Louis Hachette (1800–1864). Le fondateur d’un empire, Paris, Fayard, 1999.. Pendant vingt-cinq ans, de 1826 à 1851, il avait régné sur l’édition scolaire et universitaire, sans chercher cependant à sortir de son périmètre initial. Libraire au Quartier latin après avoir été chassé, comme ses condisciples, de la prestigieuse École normale (supérieure) en 1822, fermée pour cause de libéralisme et de fronde de la religion catholique, il avait ajouté à sa formation de latiniste et d’helléniste une solide culture juridique acquise sur les bancs de l’École de droit. Devenu libraire en 1826, en raison d’une opportunité, il avait immédiatement mis en chantier les livres que réclamait la mise en place d’une réforme de l’instruction qui se voulait universelle, et il s’était mué en éditeur scolaire protégé des autorités au moment où François Guizot jetait les bases d’une école primaire gratuite pour les garçons pauvresLa loi du 28 juin 1833 impose à toutes les communes de plus de 500 habitants l’entretien d’une école et la gratuité de l’enseignement pour les enfants « indigents ».. Avec la vente au ministère de l’Instruction publique, en 1831, 1832 et 1833, d’un million d’exemplaires de l’Alphabet et premier livre de lecture, il entame le décollage de sa maison d’édition. Accusé d’être un « monopoleur » par les autres éditeurs scolaires, qui le soupçonnent d’entretenir des liens incestueux avec les hôtes de la rue de GrenelleC’est le siège du ministère de l’Instruction publique devenu, en 1932, ministère de l’Éducation nationale., il domine rapidement l’ensemble de la production des manuels scolaires, des salles d’asile — ancêtres des maternelles — aux classes terminales des lycées.

Dans les années 1830–1850, il transforme une modeste boutique de la rive gauche de la Seine en un vaste domaine immobilier qui s’étend sur le boulevard Saint-Germain, la rue Hautefeuille, la rue Serpente et ce qui deviendra plus tard le boulevard Saint-Michel. Dans cette ruche où travaillent plusieurs centaines d’employés, du lundi au dimanche midi, la division du travail rationalise les tâches, et des directeurs de collection, les premiers en France, sont recrutés afin de faire de l’édition une activité de plus en plus standardisée. Des périodiques vantant les ouvrages publiés par la librairie Louis Hachette et Cie s’adressent au personnel enseignant qui fournit également les rédacteurs des manuels. Avec l’édition de dictionnaires, dont le fameux Littré sorti des presses au début des années 1860, d’encyclopédies, de matériel pédagogique et de tout ce qu’on appellera plus tard le « parascolaire », cette entreprise affiche sa capacité à étendre ses tentacules sur tout ce qui touche, de près ou de loin, à l’enseignement.

En 1853, l’ouverture de la première « bibliothèque de gare », c’est-à-dire un kiosque installé dans l’embarcadère de la Gare du Nord à Paris, amorce une diversification qui va progressivement changer la nature de cette entreprise d’édition. Louis Hachette s’est inspiré de l’exemple du libraire britannique William Henry Smith qui s’était lancé à la conquête des loisirs des voyageurs de chemin de fer en 1848 à Londres. Toutefois, à la différence de son confrère, Louis Hachette n’a pas souhaité diffuser les livres de ses concurrents et se contenter de prélever la part revenant au libraire. Pendant les deux années où il a mûri son projet et négocié des contrats d’exclusivité avec les compagnies ferroviaires, il a mis au point une collection de livres baptisée « Bibliothèque des chemins de fer » et divisée en sept (puis huit) sections. Il a choisi de matérialiser ces divisions en affectant aux couvertures de chaque série une couleur bien distincte, le rose pour les livres destinés au jeune public, le saumon pour les romans, le rouge pour les guides de voyage, etc. Le succès de la première série sera tel que, dès 1857, la « Bibliothèque rose illustrée » sortira de la collection et sera gérée de façon autonome, source d’immenses profits dus au génie imaginatif de la comtesse de Ségur et de ses émules. Jamais, malgré ses nombreuses protestations, cette autrice ne sera rémunérée au pourcentage, en fonction des ventes, mais toujours au forfait, la privant, comme ses héritiers, de ressources financières très importantes puisque son droit d’auteur demeurera propriété de la Librairie Hachette cinquante ans après son décès.

En dehors de cette collection, celle des « Guides Joanne » qui changeront de couleur quand ils deviendront les « Guides bleus », a permis de fidéliser le public des voyageurs adultes et celui des touristes, au fur et à mesure que le réseau ferré tisse sa toile sur l’ensemble du pays. Des journaux destinés aux enfants et aux adolescents ont rejoint les périodiques précédents et, en 1862, un employé a été recruté pour diriger le service de publicité de la librairie, Émile Zola. Il fera, dans cette cathédrale du livre et de la consommation de produits culturels, son apprentissage des grands magasins, transposé plus tard dans le roman intitulé Au bonheur des dames. À la différence d’Honoré de Balzac, il n’a pas souhaité rédiger d’œuvre comparable à Illusions perdues qui aurait consigné son expérience de ces années, dont il écrit, dans sa correspondance, qu’elles lui ont permis de comprendre en profondeur les rouages du capitalisme d’éditionJean-Yves Mollier, L’Argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition (1880–1920), Paris, Fayard, 1988, p. 213-219, pour les débuts d’Émile Zola dans l’édition.. Cette connaissance intime du lancement commercial d’un livre le conduira à privilégier la réclame des journalistes avant que le contenu de ses romans ne commence à choquer les plus conservateurs d’entre euxHenri Mitterand, Zola, 3 tomes, Paris, Fayard, 1999–2002..

Au moment où la maladie l’emporte, en 1864, Louis Hachette livrait une troisième bataille destinée à lui assurer le marché, si possible exclusif, des bibliothèques populaires. Ses kiosques de gares, où la vente des journaux dépasse celle des livres dès 1865, se sont multipliés sous le Second Empire au point de parvenir au millier en 1900, mais, pour éviter l’intervention de l’État dans la régulation de ce marché, Louis Hachette l’a ouvert à tous ses concurrents le 1er janvier 1860. En échange, ses services prélèveront 40 puis 45 % du prix de vente pour couvrir les frais de ces « boutiques à lire » ouvertes au cœur des villes. Dans les années 1930, quand la diffusion des publications de la librairie Gallimard sera prise en charge par les Messageries Hachette, ce pourcentage passera à 48 %, et, en 1971, à 52 %. Toutefois, la décision d’augmenter la part du diffuseur cette année-là provoquera la rupture du contrat et la création, par le groupe Gallimard, de ses propres structures de diffusion et de distribution, le CDE et la SODIS. Comme on le voit, à travers cet exemple, la Librairie Hachette, qui conservera cette raison sociale jusqu’en 1971, possède aujourd’hui une très longue expérience de la distribution des livres puisqu’en 1897 elle a ajouté au réseau de ses bibliothèques de gare, celui de ses puissantes messageries, ces deux départements représentant, en 1939, 60 % de son chiffre d’affairesfootnote:XXe siècle, Paris, Fayard, 2008, p. 49-54.].

Au décès du fondateur, la société en nom collectif Louis Hachette et Cie était déjà la plus grosse entreprise d’édition en Europe et elle possédait des succursales en Angleterre, en Allemagne, en Italie, et songeait à implanter le Département Étranger Hachette (DEP) aux États-Unis. Possédant des actions dans des papeteries et des imprimeries, ayant racheté de très nombreuses maisons d’édition en difficulté, elle avait étendu les rameaux d’un capitalisme à la fois vertical et horizontal qui avait amené son créateur à diriger le Cercle de la Librairie tout en accumulant une fortune considérable dont les deux châteaux du Plessis-Piquet et du Loiret n’étaient que la partie émergée. Après avoir associé ses deux gendres puis ses deux fils, plus jeunes, à son entreprise, il avait pris toutes les garanties pour qu’elle lui survive et continue à se développer après sa mort. Il avait suscité bien des jalousies et été, plus d’une fois, l’objet d’attaques venimeuses en raison de sa tendance à chercher à constituer des sortes de monopoles, et il avait noué des alliances stratégiques avec tous les pouvoirs, mais n’avait jamais songé à entamer lui-même une carrière politique. Sa proximité avec le demi-frère de l’Empereur, le duc de Morny, ainsi qu’avec Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique et directeur de collection chez Hachette, avait suscité de nombreuses inimitiés, mais il avait triomphé de tous les obstacles et construit un véritable empire de l’imprimé.

La Librairie Hachette de 1864 à 1980

Avec ses messageries de presse qui font travailler 5 à 6 000 ouvriers dans le quartier Réaumur-Drouot, en rive droite, dès 1920, puis ses messageries du livre, bâties au même moment dans le quartier de Javel, en rive gauche, la Librairie Hachette diffuse et distribue l’ensemble de la presse nationale et près de 70 éditeurs en 1939. Grâce à l’efficacité de son service commercial, elle dispose de 80 000 points de vente à cette date, et son chiffre d’affaires a pris un tel embonpoint qu’il a fallu modifier la structure juridique de l’entreprise. Transformée en société anonyme en 1919, au moment où la Banque de Paris et des Pays-Bas entre au capital et achète le quart des actions afin de disposer de deux sièges au conseil d’administration, la Librairie Hachette est cotée à la Bourse de Paris depuis 1922 et bénéficie d’une croissance qui fait bien des envieux. Du côté des éditeurs et des libraires, Larousse et Armand Colin ont organisé une Maison du Livre français, en 1920, pour tenter d’enrayer la domination des Messageries Hachette, mais celle qu’on appelait la « pieuvre verte » depuis 1900 puis le « trust vert » autour de 1930 a continué à écrire sa success story. Même la nationalisation de la SNCF, en 1937, n’a modifié en rien les contrats antérieurs et la Librairie Hachette a conservé son monopole sur les bibliothèques de gare, présentes dans le métro depuis 1905, et, plus tard, dans les aéroports sous la forme des Relay.

Accusée de censurer le contenu de ses bibliothèques de gare à plusieurs reprises, y compris à la Chambre des députés, elle est en butte aux attaques de la CGT en 1936. Les conditions de travail dans son « bagne » industriel, les messageries, y sont dénoncées, sans pour autant obtenir le départ de son directeur, Georges Lamirand, futur secrétaire d’État à la Jeunesse du maréchal Pétain. L’entrée de l’armée allemande à Paris, le 14 juin 1940, aurait pu aboutir au démantèlement de cet empire, mais le ministre des Affaires étrangères du Reich, Joachim von Ribbentrop, et celui de la Propagande, Joseph Goebbels, ont préféré négocier un arrangement et se sont contentés de faire administrer l’entreprise et les messageries par des militaires sans la mettre en vente comme ils l’ont fait pour Calmann-Lévy ou Nathan. En raison de la durée des négociations qui traînèrent en longueur, les dirigeants de la Librairie Hachette prétendront, à la Libération, avoir résisté aux pressions allemandes. La consultation de leurs archivesCelles-ci, classées « monument historique » en 2002, sont déposées à l’IMEC, à l’abbaye d’Ardenne, où nous les avons consultées à de nombreuses reprises. — la correspondance des gérants — dément cependant totalement cette version, Edmond Fouret ayant cherché à bâtir un système de messageries européen dans lequel sa société aurait possédé 51 % du capital et les nazis 49 % alors que ceux-ci proposaient l’inverse et exigeaient le contrôle du Département Étranger HachetteJean-Yves Mollier, L’Âge d’or de la corruption parlementaire. 1930–1980, Paris, Plon, 2018, p. 26-43..

C’est pendant la période qui s’étend du mois d’août 1944 au mois de mai 1947 que, pour la première fois de son existence, cette entreprise dont le chiffre d’affaires avait atteint 1,4 milliard de francs en 1939, a failli disparaître. La mise sous séquestre des messageries, dès le départ des Allemands, puis la volonté des résistants de léguer au pays des institutions nouvelles dans lesquelles un système de distribution de la presse permettrait l’accès de tous à l’information, annonçaient une nationalisation qui était la bête noire des dirigeants de la société. Pour empêcher ce plan d’être mis à exécution, les privant de leur principale source de revenus, ceux-ci organisèrent une riposte de grande ampleur qui nécessita le concours des banques d’affaires et la complicité d’une partie des propriétaires de journaux. Dans un premier temps, il fallut mettre sur pied une société de messageries concurrente, L’Exécutive, dotée d’une trésorerie lui permettant de consentir des avances importantes aux journaux, et, dans un second, mobiliser, à l’Assemblée nationale, les « députés d’Hachette » dont deux d’entre eux auront une belle carrière, Jacques Chaban-Delmas et François Mitterrand, tous deux opposés, comme le radical Édouard Herriot, à la nationalisation, synonyme, affirmaient-ils, de despotisme ou, pire, de totalitarismeIbid., p. 85-208, où nous décrivons en détail la stratégie de la Librairie Hachette et les compromissions des députés amis..

Le vote de la loi Bichet, en février 1947, allait signifier à la fois la victoire d’une entreprise qui avait fait rédiger par ses avocats dans les locaux de sa filiale, L’Exécutive, la loi que défendit Robert Bichet, au nom du MRP et de ses alliés, et la résistance des syndicats qui, grâce aux statuts des Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP), seront protégés et en mesure d’obtenir des conditions de travail et de rémunération sans rapport avec la situation qu’ils avaient connue avant 1940. Très ambiguë par conséquentVoir Laurence Franceschini et Camille Broyelle (dir.), La loi Bichet sur la distribution de la presse, 70 ans après, Paris, Université Paris II-Panthéon-Assas, 2018., cette législation finira par devenir le symbole d’une époque faste à la fin du [smallcaps]#e siècle, quand les syndicats perdront le contrôle des NMPP. Mais on ne saurait oublier les conditions de son adoption, symptomatiques du pouvoir corrosif de l’argent. Pour la Librairie Hachette, le nerf de la guerre était sauvé et puisque les statuts lui assuraient 49 % des actions des NMPP, il lui suffirait d’acheter, en sous-main au début, France-Soir puis d’autres titres de presse, pour disposer d’une partie des 51 % d’actions attribuées aux cinq coopératives de journaux. Dès l’entrée en fonction des NMPP, la Librairie Hachette était en mesure d’en contrôler le fonctionnement et, puisque le directeur était nommé par elle, et qu’elle percevrait 1 % du chiffre d’affaires, il lui suffirait d’accepter avec enthousiasme toutes les demandes d’augmentation du prix des journaux, accompagnées de la hausse des salaires du personnel, pour que son bénéfice augmente en permanenceIbid., p. 267-290 pour tous les chiffres de la période 1947–1970..

C’est grâce à ce système unique de financement que la Librairie Hachette put se passer du recours aux emprunts bancaires pendant une longue période et qu’elle bénéficia d’un trésor de guerre, disponible en argent « liquide » puisque les journaux s’achetaient alors au kiosque et se payaient comptant. Aux beaux jours des NMPP, son restaurant digne d’une table étoilée et sa cave considérée comme la meilleure de Paris firent des merveilles. L’aide généreuse accordée par les NMPP à tous les leaders de partis politiques qui s’engageaient à ne jamais voter en faveur de la nationalisation des messageries permit à ceux-ci de résoudre le douloureux problème du financement des campagnes électorales. François Mitterrand, président de la FGDS, s’est vu attribué, pour l’année 1967, une rente équivalente à la somme de 4 500 à 5 000 € par mois versée par lesdites NMPP et déclarée à l’Urssaf puisqu’il s’agissait, officiellement, de la rémunération d’études « documentairesDans les archives des NMPP, la pochette « Contacts politiques. Réaumur NMPP » est sans ambiguïtés sur le financement des partis politiques. ». On peut remarquer que les archives des NMPP ont bien conservé la trace des versements accordés aux hommes politiques de la FGDS, du PSU et de l’UNR cette année-làfootnote:XXe siècle, op. cit., p. 283-290.], mais aucune d’éventuels travaux justifiant ces rémunérations. Prévue dans la troisième partie du Programme commun de gouvernement de la gauche, signé en juin 1972, la nationalisation des NMPP avait disparu des 110 Propositions de François Mitterrand en 1981, sans que cela ait troublé les consciences tant la victoire de la gauche effaça, au moins provisoirement, le souvenir de ces petits accommodements.

Hachette chez Lagardère

En décembre 1980, Jean-Luc Lagardère rédigeait un communiqué de presse annonçant son raid victorieux sur ce qui était devenu, en 1971, le Groupe Hachette. Avec 41 % des actions rachetées discrètement par une banque amie, l’homme d’affaires allait ajouter à la station de radio Europe numéro 1, contrôlée par Matra, un empire possédant plus de 200 journaux et magazines, dont France-Soir, Paris Match, Elle, Télé 7 Jours, des maisons d’édition prestigieuses, parmi lesquelles Fayard, Grasset et Stock, ainsi que la maison-mère du Livre de Poche, la LGF. Jusqu’en 1993, Hachette caracole en tête mais, cette année-là, il est dépassé par le Groupe de la Cité (Havas, Larousse, Nathan, Plon, Perrin, Presses de la Cité) constitué en 1988 et bien décidé à continuer à grossir. Neuf ans plus tard, cette entreprise, dominée par son actionnaire principal, la Compagnie générale des eaux, rebaptisée Vivendi, et qui était devenue Vivendi Universal Publishing (VUP), s’écroulait et était rachetée par Jean-Luc Lagardère. Au terme d’une bataille qui mit aux prises l’ensemble du monde du livre, syndicats d’auteurs, de libraires et d’éditeurs, Arnaud Lagardère qui avait succédé à son père, décédé en 2003, était autorisé par la Commission européenne à reprendre 40 % de VUP tandis que les 60 % restants, dénommés la même année Editis, étaient vendus au fonds Wendel Investissement. Grâce à cet achat qui faisait tomber les maisons Dalloz, Harrap’s, Larousse, Nathan, dans l’escarcelle du groupe Lagardère, celui-ci devenait le leader incontesté du marché français et un acteur international de plus en plus présent dans les bassins linguistiques anglophone et hispanophone.

Deux ans plus tard, en 2006, le démantèlement du géant de la communication AOL Time Warner, et la reprise de sa branche livre, Time Warner Book Group, qui venait s’ajouter à Hodder Headline, Octopus et Chambers également absorbés, transformait le groupe Hachette en un énorme conglomérat réalisant 70 % de son chiffre d’affaires hors des frontières de la France. Dans l’Hexagone, le duopole Hachette-Groupe de la Cité (puis VUP) a disparu et l’écart entre le numéro un et le numéro deux ne cessa de se creuser puisqu’à l’aube des batailles qui vont faire entrer en jeu la famille Bolloré, Hachette réalisait un CA de 2,6 milliards d’euros contre 800 à 850 millions pour Editis, propriété de Grupo Planeta depuis 2008, puis de Vivendi qui l’a récupéré en janvier 2019. D’autres mutations, plus souterraines, sont intervenues dans la gestion d’un groupe qui a renoncé à sa vocation industrielle pour lui substituer une ambition financière conforme à l’air du temps qui impose la recherche d’une « valeur pour l’actionnaire » transformée en boussole des grandes entreprisesJean Peyrelevade, Le capitalisme total, Paris, éditions du Seuil, 1985, et Michel Diard, « Comment la finance a transformé le groupe Lagardère », La revue des médias, en ligne sur : https://larevuedesmedias.ina.fr/comment-la-finance-transforme-le-groupe-lagardere, consulté le 12/02/2025.. Jean-Marie Messier y a perdu son poste de PDG de Vivendi Universal en 2002 quand la bulle financière a éclaté, mais Arnaud Lagardère a emprunté une voie similaire quand il s’est résolu à vendre ses actions dans EADS et Canal+ (pour 3 milliards d’euros), puis la plupart de ses journaux reçus en héritage à la mort de son père.

Dès 1981, en prévision de l’arrivée de la gauche au pouvoir, Jean-Luc Lagardère avait modifié les statuts de sa holding, la Financière MarlisÀ cette date, Hachette avait 51,5 % des actions, Hachette Filipacchi Médias, 20 %, le reste appartenant aux banques., et, en 1993, il constitua une SCA (société en commandite par actions) chargée de lui assurer le contrôle de ses entreprises sans y être majoritaire. Il avait dû vendre une partie des actifs immobiliers de l’ancienne Librairie Hachette, notamment le siège des NMPP, puis, en 1995, celui de la maison-mère au Quartier latin. Ces deux opérations effacèrent une partie des dettes (7 milliards de francs) laissées par l’aventure de La 5, la chaîne de télévision lancée par Silvio Berlusconi, et, à sa mort en 2003, Jean-Luc Lagardère était à la tête d’un empire solide divisé en quatre entités rentables. Très bien gérée, d’abord par Jean-Louis Lisimachio, puis par Arnaud Nourry, Hachette Livre allait devenir la vache à lait du groupe et sa part n’a cessé de grossir, passant de 11 % en 2004 à 29 % en 2013Michel Diard, art. cit., au fur et à mesure des investissements malheureux d’Arnaud Lagardère dans le sport et les chaînes de télévision qui l’ont amené à se séparer d’une grande partie de son patrimoineJean-Yves Mollier, Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, op. cit., p. 126-137.. Au-delà de ces chiffres, c’est la rentabilité de Hachette Livre au sein de Lagardère Groupe qui a pris une dimension jamais observée du temps de Jean-Luc Lagardère. Cette surexposition de Hachette à l’intérieur du groupe Lagardère n’a évidemment échappé ni au fonds d’investissement Amber Capital, le premier à avoir songé à évincer Arnaud Lagardère de son poste, ni à Vincent Bolloré appelé par Nicolas Sarkozy en 2020 au chevet d’une entreprise qui avait cru que l’ancien président de la République serait la recrue qui permettrait de redresser la barre.

La suite de cette aventure est connue : dès le mois de juin 2022, Vivendi avait acheté plus de 50 % des actions de Lagardère et était, mécaniquement, en mesure de contrôler Hachette Livre que Vincent Bolloré entendait fusionner avec Editis. C’était la reprise d’un scénario qui n’avait pas plus de chances d’aboutir en 2022 qu’en 2002, la Commission européenne ne pouvant décemment laisser se réaliser une telle concentration. Toutefois, comme on l’a vu, Vincent Bolloré n’était pas un chef d’entreprise comparable à Jean-Luc Lagardère ou à Jean-Marie Messier. Proches, pour le premier de Jacques Chirac, pour le second d’Édouard Balladur, ils n’avaient jamais confondu leurs amitiés politiques avec la gestion de leurs affaires. Avec Vincent Bolloré, le but poursuivi n’était plus strictement financier ni économique, et encore moins industriel. Il s’agissait d’offrir à la diffusion de ses idées et de son idéologie une panoplie de médias dans lesquels le livre aurait toute sa place. On revenait à la stratégie déployée par Rémy Montagne (fondateur de Média-Participations) en 1985–1990, mais, cette fois, il n’était plus question de spiritualité ou de message évangélique, mais, plus prosaïquement, de mettre la France en harmonie avec les dirigeants les plus autoritaires de la planète.

Il appartiendra aux historiens du futur de dire si ces plans de conquête de l’opinion par tous les moyens ont abouti ou ont été abandonnés en cours de route, mais le passage du groupe Hachette des mains de la famille Lagardère aux mains du clan Bolloré a constitué un changement majeur, et même une rupture, à l’intérieur du paysage éditorial français.

Quoi qu’il ait pu en dire, Arnaud Lagardère a été le jouet de forces qui le dépassaient et il a fini par vendre, à la fin de l’année 2024, les dernières actions qu’il possédait dans le Groupe Lagardère, preuve évidente de sa rapide descente aux enfers.

Demeure une inconnue : les volontés des enfants de Vincent Bolloré, appelés à le remplacer à la direction de Vivendi, mais pour le moment muets quant à leur vision de la stratégie qu’il conviendra d’adopter. La décision de créer la division Louis Hachette Group, chargée de réunir tous les médias possédés par Vivendi, est un hommage rendu à l’homme qui fonda son empire, deux siècles plus tôt. Toutefois, la volonté de ses successeurs d’intervenir dans le débat public en pesant sur les orientations politiques du pays n’a plus aucun rapport avec la gestion d’un groupe qui avait su s’entendre aussi bien avec des dirigeants légitimistes, puis orléanistes, et, après 1870, avec des républicains modérés, radicaux et même socialistes…

L’empire Bolloré s’étend à l’édition : la construction d’un leader mondial de la culture —

Rachat de médias, de chaînes télé, de magazines, d’agences de communication, de groupes publicitaires… L’empire de Bolloré n’a cessé de grandir et s’étend aujourd’hui au secteur de l’édition. Il commence en 2018 avec l’acquisition d’Editis, deuxième groupe éditorial français, puis il s’attaque dès 2020 à son rival, Hachette Livre, le numéro un de l’édition en France et numéro six dans le monde.

C’est Vivendi, une filiale du groupe Bolloré, qui est à la manœuvre. Les opérations ont un objectif clair, que rappelle chacun de ses communiqués de presse : « Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d’un groupe européen d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communicationCommuniqué de presse de Vivendi, 02/07/2018 (voir la partie en fin de page « À propos de Vivendi »), disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-sort-capital-de-fnac-darty-poursuivant-developpement-de-partenariats-2/. Toutes les ressources en ligne ont été consultées en février 2025.. » Aujourd’hui, et depuis la prise d’Hachette, l’objectif est clairement atteint. Vivendi se présente désormais comme le leader mondial dans les contenus, les médias et la communicationCommuniqué de presse de Vivendi, 09/12/2024 (voir la partie en fin de page « À propos de Vivendi »), disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-le-projet-de-scission-adopte-a-plus-de-975-par-lassemblee-generale-des-actionnaires/. Sur son site, le groupe Bolloré qualifie même sa filiale de « leader mondial de la cultureExtrait du site du groupe Bolloré présentant les activités de Vivendi, disponible sur : https://bollore.com/fr/activites-et-participations-2/communication/vivendi/ ». Ce texte se propose de revenir sur les acquisitions majeures du groupe Bolloré qui ont mené à la construction d’un empire médiatique dominant, révélant une stratégie d’expansion redoutable.