Table des matières

Politiser l’enfance

Politiser l’enfance est une anthologie de textes inédits, traduits ou réédités, écrits par des artistes, des philosophes, des sociologues, des journalistes, des critiques d’art, etc. Ces textes sont réunis par Vincent Romagny, docteur en esthétique et commissaire d’exposition. Ces textes abordent la question des rapports entre enfance et politique non pas depuis un point de vue unique, mais selon différentes perspectives : philosophique, sociologique, historique, poétique, artistique, féministe, queer, etc. et qui éventuellement se croisent.

Texte intégral

Ce PDF a été mis à jour le 01/02/26 à 19 h 18.

- Préambule

- Introduction —

- Conjurer l’oubli, pour une réminiscence politique de nos enfances —

- Défendre l’enfance : les idéologies de l’innocence —

- Suite d’un dialogue interrompu avec Tal Piterbraut-Merx. « Domination adulte » et rôle éducatif de l’adulte —

- Cry me a River —

- Nature/Exposition —

- Pour le droit de vote des mineur·es —

- Des Enfants s’en Mêlent —

- Un journal d’opinion —

- Tout ce dont on parle est bizarre —

- Les mouvements antagonistes de politisation de la question des mineur·es trans et non-binaires —

- Éléments de vocabulaire

- La transidentité des mineurs : un fait nouveau ?

- Politiser la question des mineurs trans : le principe de précaution au service de la « non-action »

- Une perspective « trans-affirmative » pour lutter contrE les errances thérapeutiques et les exclusions

- Des situations et des recherches internationales controversées

- Et pourtant, iEls existent : l’exemple de l’école

- Comment élever vos enfants gayment —

- Un « Je » d’enfant sur scène —

- « Revolting children »? Les enfants acteurs de comédies musicales à Paris, Londres et New-York —

- Pourquoi politiser l’enfance ? —

- Les faux paradis de l’errance suivi de Le rapt ou petit propos sur un archaïsme —

- Pour l’abolition de l’enfance. Extrait de La Dialectique du sexe —

- Les enfants : une oppression très spécifique —

- L’espace public des enfants —

- La parole au foyer —

- Déjouer la minorité, retrouver l’enfance —

- L’enfant à problèmes. Provocations en vue du démantèlement de l’État carcéral —

- Kiss & Cry —

- L’« enfant-potentiel », un modèle en crise —

- Pédagogie critique à destination des enfants —

- L’enfant, l’alphabet, l’abolition —

- Réflexions sur la question enfantine —

- Remerciements

Préambule

Agencer des textes, c’est être continuellement traversé par un sentiment de doute : c’est se placer sous la tutelle d’un savoir qui se voudrait adulte, reconnu comme faisant autorité, mais dont on ne sait pas à quel point il est légitime. Revendiquer une position enfantine, c’est moins la critique délibérée de savoirs constitués que l’expression d’une relation complexe à un savoir que l’on ne maîtrise pas. La question se pose de savoir comment ne pas définir la catégorie de l’enfance uniquement à partir d’une activité adulte. C’est là tout l’enjeu de ce recueil de textes qui tente de présenter différentes manières de rendre à cette catégorie son autonomie en essayant de ne pas l’instrumentaliser.

Un discours univoque sur l’enfance est intenable, il s’expose à l’erreur et produit des assignations illégitimes, sources de violence sur la minorité appelée enfant. Il est forcément multiple et exposé à l’erreur. Les expériences pour lesquelles on invoque l’idée d’enfance n’épuisent pas la réserve de sens de l’enfance. « And then it’s like a kid; suddenly a toy shop opens up and the toy shop was called culture. Suddenly I thought I didn’t even have to pretend I was interested in this problem about identity anymore, I could just bloody copy straight onKathy Acker, « Devoured by Myths. An interview with Sylvère Lotringer », in Kathy Acker, Hannibal Lecter, My Father, New York, Semiotext(e), 1991, p. 11.. » Il s’agit de créer les conditions d’énonciation et d’autonomie de paroles auparavant inaudibles, de produire des savoirs spécifiques dans la lignée de ce que nous apprend le féminisme radical. Il s’agit de saisir le caractère temporaire des constructions sur l’enfance et, dans ce cas alors, pour aborder cette difficile catégorie sans l’essentialiser ni la naturaliser, de recourir à la métaphore des campements de fortune, repliés aussi vite qu’ils ont été déployés. On espère ainsi contribuer et inciter à tisser « des narrations autresTal Piterbraut-Merx, « Oreilles et mémoires mutines. L’inceste et les rapports de pouvoir adulte-enfant », in Iris Brey et Juliet Drouar, La Culture de l’inceste, Paris, Seuil, 2022, p. 87. ».

Introduction —

« Politiser l’enfance » ? L’idée peut sembler malvenue : l’enfance n’est-elle pas le moment de la vie auquel on devrait épargner les querelles partisanes et sur lequel il importe de faire consensus ? Ce serait pourtant là ignorer les combats, polémiques et instrumentalisations politiques dont cette catégorie fait toujours déjà l’objet. Si l’on considère, qu’ « en politique, les sujets ne sont pas des reflets mais des projetsSébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, « L’intersectionnalité contre l’intersection », in Raisons politiques, 2015/2, n° 58, p. 40. », alors l’enfance en relève pleinement : elle est projet du fait de son inachèvement. Mais du fait des projections adultes, elle risque de n’être que reflet. Cette incomplétude est alors souvent comprise comme l’indice d’une faiblesse « naturelle » que l’adulte doit pallier — et ce constat est trop souvent considéré comme le point final et indépassable de ce type d’interrogation. Plusieurs questions se posent alors. L’enfance est-elle « naturellement » vulnérable ? Les adultes pallient-iels toujours et en toutes circonstances ce constat de faiblesse ? Et comment comprendre ce « constat » : est-il aussi axiologiquement neutre qu’il ne le semble de prime abord ? Aussi la question se pose-t-elle de savoir dans quelle mesure celles et ceux placé·es sous le régime de la minorité juridique partagent la condition des minorités sociales et peuvent relever des politiques de l’émancipation. L’enfance ne serait-elle d’ailleurs pas le modèle principiel de tout processus de domination sociale, qui relève systématiquement de l’infantilisation ? Pour reprendre les termes de Colette Guillaumin, les enfants peuvent être compris·es « dans le sens de groupe doté d’un moindre pouvoirColette Guillaumin, « Sur la notion de minorité », in L’Homme et la société, n° 77-78, 1985, p. 101. « Une relation majoritaire/minoritaire signifie que l’un ou plusieurs des groupes impliqués se trouve dépendre de, être à la merci de, être privé de l’accès à certaines ressources ou à toutes et qu’un autre se trouve en possession des moyens dont le (ou les) premiers sont privés, soit par des circonstances non délibérées, soit par un ensemble d’actions et de pratique. ». Ibid., p. 105. » et, à l’instar d’autres minorités, iels font également l’objet d’une valorisation incapacitante. Il est indubitable que l’enfance partage avec d’autres minorités sociales un besoin similaire d’émancipation. Il s’agit là de questions de première importance, tant philosophiques que politiques, soulevées notamment par Tal Piterbraut-MerxTal Piterbraut-Merx préparait une thèse de philosophie politique sur la question de la domination des adultes sur les enfants comme angle mort des théories critiques et abordait la privatisation et la naturalisation dont le groupe des enfants fait l’objet à partir d’une analogie avec les rapports sociaux de genre. Très actif au sein du collectif Claf’outils, il coanimait des ateliers de prévention des violences faites aux enfants à destination des personnels des écoles, des enfants et de leurs adultes référent·es. Cf. Pierre Niedergang, Vers une normativité queer, Toulouse, Blast, 2023, p. 119-120, ainsi que : https://www.editionsblast.fr/outrages. Une anthologie de ses textes est en préparation aux éditions Blast.. L’enfance est toujours déjà politique, c’est-à-dire effet et occasion de rapports de pouvoir. Il s’agit ici, au moyen des sciences sociales, de l’art et de la philosophie de mettre dans l’actualité éditoriale la question des rapports de pouvoirs auxquels sont soumis·es les enfants et l’idée même d’enfance.

Les questions que l’on se pose ne venant jamais d’elles-mêmes, pour introduire ce reader, il faut revenir sur le contexte artistique et esthétique dans lequel la question de la dimension politique de l’enfance s’est posée, et dans lequel elle a pris progressivement forme« L’occasion […] n’est isolable nid’une conjoncture ni d’une opération. » Michel de Certeau, L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, p. 27..

Dans le cadre de ma recherche doctorale sur les expositions d’art contemporain abordant la question de l’aire de jeuxVincent Romagny, « Jouer l’aire de jeux. Les arts de l’exposition de Playgrounds: Reinventing the Square (Musée de la Reina Sofia, Madrid, 2014), PLAY TIME (biennale de Rennes 2014) et The Playground Project (Kunsthalle Zurich, 2016) », thèse en esthétique sous la direction de Jean-Philippe Antoine, Université Paris 8, Saint-Denis, 2022., je défends l’hypothèse selon laquelle, pour saisir conceptuellement la façon dont des commissaires d’exposition rendent compte de cet objet dans ce type de circonstances, il faut identifier les figuresCes figures sont « à l’intersection de l’imaginaire, de la représentation, de la rhétorique et enfin de la modélisation ; en un mot des différents modes de constitution de nos modes de réflexivité contemporains sur l’enfance ». Régine Sirota, « Les figures de l’enfance de la sphère médiatique à la sphère scientifique », in Louise Hamelin-Brabant et André Turmel (éd.), Les Figures de l’enfance : un regard sociologique, Cap-Rouge, Presses Inter Universitaires, 2012, p. 3. de l’enfance que ces expositions construisent. Elles peuvent être saisies conceptuellement en recourant à différents modèles de compréhension de l’enfance que philosophes et sociologues de l’enfance ont mis en évidence (en l’occurrence : l’enfance comme primitivité et prématuration/l’enfance comme manque et régression/l’enfance comme suivant un schème développemental). Représentations et évocations de l’enfant et de l’enfance dans l’art sont des constructions produites par des regards adultes et elles sont construites en relation dynamique avec une figure d’adulte exemplaire, celle de l’artiste, aux fortes affinités avec l’idée d’enfance au début du xxe siècle. La sociologie de l’enfance fournit ainsi un ensemble de concepts et de méthodes permettant d’identifier et de mettre en évidence ces différents sens donnés à l’enfant et à l’enfance par/dans des œuvres d’art contemporain et des expositions d’art contemporainPour une introduction à la sociologie de l’enfance : Martine Court, Sociologie des enfants, Paris, La Découverte, 2017. Cf. André Turmel, Une sociologie historique de l’enfance. Pensée du développement, catégorisation et visualisation graphique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013 ; Régine Sirota, Éléments pour une sociologie de l’enfance, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.. Ces figures permettent alors de comprendre rétroactivement la façon dont les aires de jeux sont données à voir au moyen d’œuvres d’art et de documents. Or, explicitées par les sciences sociales de l’enfance, les compréhensions de l’enfance formalisées dans et par l’art ne sont pas nécessairement congruentes avec celles revendiquées par leurs auteurices, artistes et commissaires d’exposition. Les approches artistiques et curatoriales de l’enfance, qu’enfants et enfance soient l’objet d’œuvres et d’expositions ou qu’iels y soient donnés à voir de « biaisJean Dubuffet, « Causette », in Prospectus. Tome II : et tous écrits suivants, Paris, Gallimard, 1967, p. 73. Cité in Baptiste Brun, Jean Dubuffet et la besogne de l’art brut. Critique du primitivisme, Dijon, Les presses du réel, 2019, p. 18. », se retrouvent ainsi mises en perspective par les outils critiques des sciences sociales de l’enfance. Elles montrent l’écart entre l’enfant représenté et l’enfant réelLoin de délivrer des « vérités » sur l’enfance, elles en proposent des « vues de l’esprit ». Cf. Bruno Latour, « Les vues de l’esprit », Culture et technique, 5-27, 1987., ainsi que la façon dont le premier escamote le secondCf. Marie-José Chombart de Lauwe, Un monde autre : l’enfance. De ses représentations à son mythe, Paris, Payot, 1979..

Les sciences sociales de l’enfance aident à prendre la mesure de la difficulté à saisir l’enfant « réel » derrière ses représentations sociales et culturelles. Les représentations artistiques de l’enfance peuvent alors être considérées comme relevant du mythe ou, plus précisément, de la métaphore. Roland Barthes montre le caractère idéologique inaperçuRoland Barthes, Mythologies, Paris, Le Seuil, 1970. du premier quand Tal Piterbraut-Merx dénonce les « dérives » auxquelles l’emploi de la seconde donne lieuTal Piterbraut-Merx, « Des dérives d’un usage métaphorique de l’enfance », Le Télémaque, n° 56, 2019.. Se pose alors, de façon abstraite et théorique, mais également de façon pratique, la question de savoir dans quelle mesure ces schèmes de pensée et de représentation par lesquels l’enfance est perçue en réduisent le pouvoir d’agirPascale Garnier, « L’“agency” des enfants. Projet scientifique et politique des “childhood studies », Éducation et société, De Boeck Supérieur, n° 36, 2015.. D’où le doute selon lequel l’art, par des œuvres ou des expositions, naturalise des représentations qu’il est possible de s’en faire et participe au « long processus d’enfermement des enfantsPhilippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1975, p. 8. », pour reprendre les termes de l’historien Philippe Ariès, loin de réaliser l’idéal d’émancipation dont il s’enorgueillit. Afin de vérifier cette hypothèse, je consacrais un cours à la question des représentations de l’enfance à l’œuvre dans nombre de pratiques artistiques contemporaines, comprises comme autant de constructions sociales et culturelles. J’y analysais un certain nombre de pratiques artistiques abordant de diverses façons la question de l’enfance, notamment à partir d’une liste que j’avais constituée en début d’année. Elle n’était évidemment pas complète, mais il y avait un artiste en particulier auquel je n’avais pas pensé.

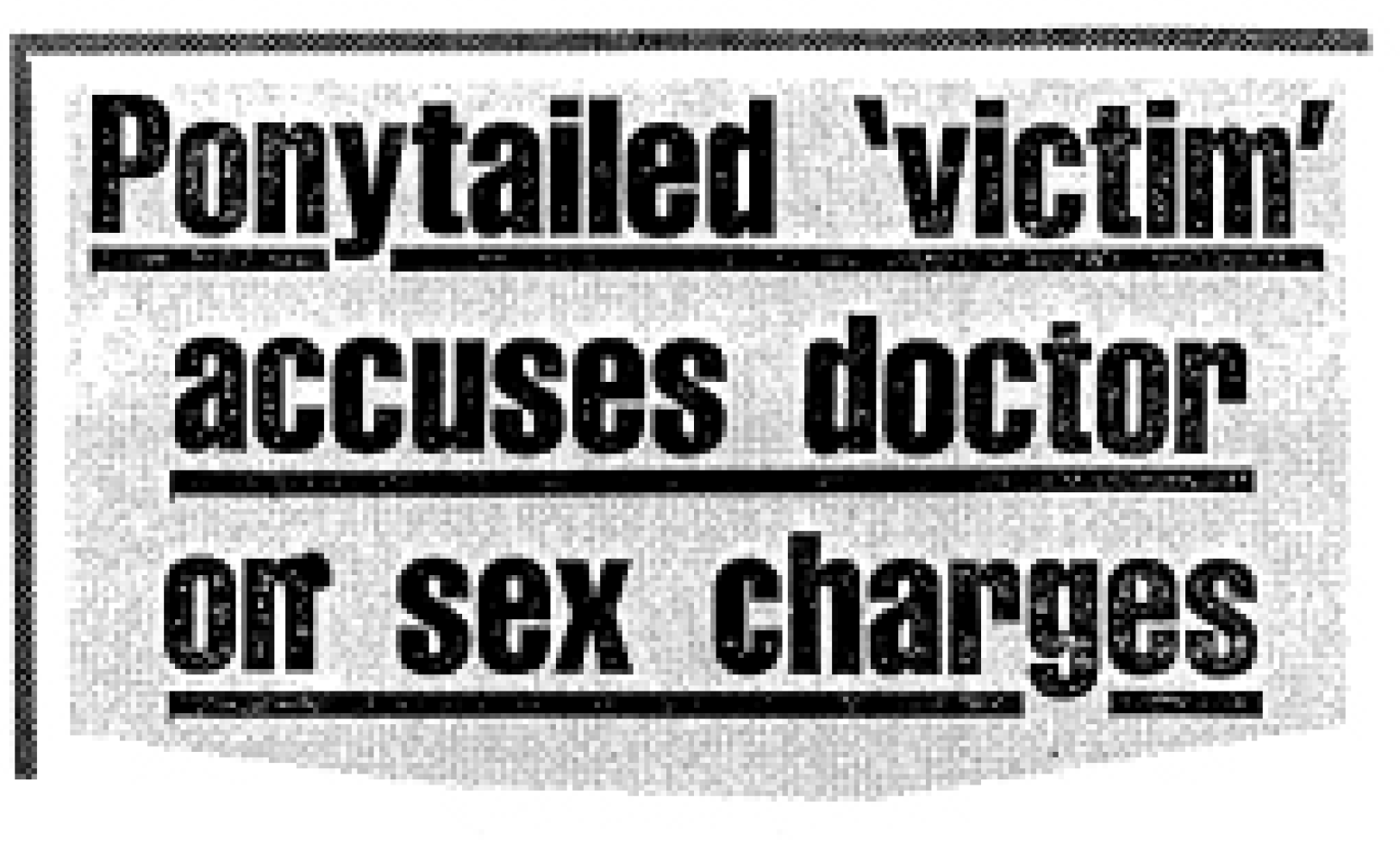

Une série d’articles publiés dans la presse dès janvier 2021 informe que Claude Lévêque est accusé de « viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans » par Laurent Faulon, également artisteYann Bouchez et Emmanuelle Lequeux, « Le plasticien Claude Lévêque accusé de viols sur mineurs », Le Monde, 10 janvier 2021 ; Michel Deléan et Magali Lesauvage, « Pédocriminalité : plusieurs témoins accablent l’artiste Claude Lévêque », Médiapart, 13 janvier 2021. Alors que cet ouvrage est maquetté, nous apprenons que l’artiste est mis en examen. Cf. Roxana Azimi, « L’artiste Claude Lévêque mis en examen pour viols sur des mineurs », Le Monde, 23 juin 2023.. Ce dernier dénonce l’emprise que Lévêque aurait eu sur lui et sa famille et la façon dont il aurait été manipulé, enfant puis adolescent. L’émoi fut d’autant plus considérable que Lévêque s’est toujours fait le porte-parole des voix qui ne comptent pas, en particulier celles des classes populaires. L’enfance est un thème récurrent de son œuvre, dans laquelle figurent nombre d’images d’enfants ou de jeunes adolescents et d’objets évoquant l’enfance. De même, nombre de ses néons sont écrits de main d’enfant. Les accusations de pédocriminalité soulevant la question de la domination des enfants par les adultes, j’invitai Tal Piterbraut-Merx à présenter ses recherches portant sur l’enfance comme angle mort des théories critiques et sur la privatisation et la naturalisation dont le groupe des enfants fait l’objet à partir d’une analogie avec les rapports sociaux de genre. Sa conférence, intitulée « Politiser l’enfance », eut lieu le 28 avril 2021Cf. https://www.youtube.com/watch?v=xF6gSxKU7Zg&list=PLNpwp7daiR-6p5EeITXRNWjFwK5ZoQhd&index=7.6p5EeITXRNWjFwK5ZoQhd&index=7.. La présentation de cette conférence est la suivante :

L’approche libérale de l’enfance tend à considérer celle-ci à partir de ses caractéristiques dites naturelles et à en tirer un certain nombre de conséquences politiques. C’est parce que l’enfant serait un être fragile, vulnérable et dépendant qu’il importerait de mettre en place un ensemble de structures protectrices et c’est ainsi qu’est interprété par exemple le statut de minorité. Les représentations de l’enfance le dépeignent toutefois à travers une certaine ambivalence : l’enfant est à la fois en danger, mais il contient des potentialités destructrices et asociales. En partant de ces représentations antagonistes, nous chercherons à remettre en cause le modèle protectionniste pour proposer une politisation des relations adulte — enfant. Nous montrerons ainsi que la fragilité et la vulnérabilité de l’enfant pourraient bien être le résultat de processus de production institutionnelle et politique, qu’entérine le statut de minorité. Nous nous demanderons alors, à la suite d’une telle analyse, quelles stratégies d’émancipation et de lutte peuvent être proposées pour renverser un tel rapport de pouvoir. Le cas problématique des discours propédophiles d’extrême-gauche dans les années 1980 feront l’objet d’une attention particulièrehttps://www.ensba-lyon.fr/actualite_tal-piterbraux-merx.

Tal Piterbraut-Merx montre que l’enfance comme concept et comme catégorie a été principalement pensée en rapport à l’âge adulte, qu’elle lui soit opposée (comme pensée nue ou comme moyen d’accès au présocial) ou bien qu’elle en soit la finalité (dans ce cas, l’enfant est compris comme manque par rapport à l’adulte qui lui donne rétrospectivement tout son sens). Le philosophe se propose de dépasser cette approche de l’enfance « comme stade initial et liminaire » en remettant en cause le modèle protectionniste et en se demandant si la représentation de l’enfance comme fragilité et dépendance ne serait pas plutôt l’effet d’un rapport de domination naturalisé. Dans cette perspective, il s’agit de considérer les facteurs politiques et sociaux qui concourent à son oppression, notamment à partir d’une analogie avec les rapports sociaux de genre. Tal Piterbraut-Merx invite à renouveler l’approche de l’enfance en débusquant les fictions de naturalité, notamment celle de la famille — à quoi concourt la perspective ouverte par la féministe Shulamith Firestone. Les approches propédophiles des années 1980 retiennent son attention en ce qu’il y voit « une volonté qui a pu s’inscrire dans des stratégies émancipatricesConf. cit., à 1 h., 10 min. et 10s. ». Il lui importe alors de reprendre le fil de ce type d’argumentation et d’en saisir les lacunes, notamment en termes d’analyse de rapports de pouvoir qui se jouent entre enfant et adultePiterbraut-Merx reprend en particulier l’analyse qu’Éric Fassin propose de l’entretien entre Jean Danet, Michel Foucault, Pierre Hahn et Guy Hocquenghem intitulé « La loi de la pudeur » (transcription de l’émission Dialogues de France Culture diffusé le 4 avril 1978, publié dans le magazine Recherches, n° 37, avril 1979, Fous d’enfance, puis reproduit in Michel Foucault, Dits et écrits (1954-1988), tome II : 1976-1988, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2001). Cf. Éric Fassin, « Somnolence de Foucault, violence sexuelle, consentement et pouvoir », Prochoix, n° 21, 2002.. Le philosophe fournit ainsi des outils critiques pour penser l’enfance et les rapports de pouvoir dans lesquels elle est toujours déjà enchâssée, autant de moyens pour envisager les conditions d’une émancipation non instrumentalisée. Mais comment la réaliser ? L’art pourrait-il y contribuer ?

Pour historiciser le moment où nombre d’expositions abordent la question des aires de jeux, j’avais émis l’hypothèse selon laquelle cette relative recrudescence était transitoire : succédant à la thématique très prégnante du jeu dans l’art dans les années 1990-2010, peut-être annonçait-elle des expositions abordant l’enfance, thématique qui n’avait depuis longtemps pas été abordée en tant que telle, en particulier en FranceL’exposition Présumés innocents au Capc à Bordeaux (du 8 juin au 1er octobre 2000) constituant peut-être, à cette époque et en France, une des dernières occurrences du thème de l’enfance en tant que telle dans l’art contemporain. Cf. Ondine Millot et Roxana Azimi, « Présumés innocents, l’expo sur l’enfance qui scandalisa Bordeaux et changea le monde de l’art », Le Monde, 20 mars 2021.. Outre quelques autres manifestationsAinsi Encore un Jour banane pour le poisson-rêve, présentée du 22 juin au 9 septembre 2018 au Palais de Tokyo dans le cadre de la « saison d’expositions » Enfance. On peut élargir ce spectre en citant Histórias da infância, présentée du 8 avril au 31 juillet 2016 au Museu de Arte de São Paulo et Spring Never Comes Again. Children and Art in the 20th & 21st centuries au Musée Zacheta de Varsovie, du 31 mars au 18 juin 2023., cette hypothèse se trouvait vérifiée en particulier par le cycle d’expositions Children Power organisé par Le Plateau/Frac Île-de-France. Le cycle, reprenant par son titre des appels à la mobilisation pour des luttes minoritaires, suppose une analogie avec les modèles des rapports sociaux de race, de sexe et d’orientation sexuelle (Black Power, Girl Power, Gay Power). Il comporte trois volets : Children Power. Une exposition sur l’enfance du 19 mai au 18 juillet 2021 au Château de Rentilly ; Children Power. Les réserves, une sélection d’œuvres de la collection choisies « par les enfants », du 19 mai au 6 juin 2021 dans les Réserves à Romainville ; Children Power. Une exposition interdite aux + de 18 ans, du 19 mai au 19 décembre 2021, au Plateau/Frac Île-de-France.

Cette dernière exposition était réservée aux moins de dix-huit ans et les personnes majeures ne pouvaient la visiter qu’à la condition d’accompagner un·e mineur·e. Fallait-il voir dans la règle du jeu curatorial de cette dernière exposition le moyen de faire aboutir le projet d’émancipation qu’invoque le titre ? Si tel est le cas, cette exposition, des plus réussies et convaincantes d’un point de vue artistique (choix des artistes, des œuvres, articulation dans l’espace), pose de façon problématique la question de l’émancipation de l’enfance et des enfants : quelle valeur accorder à la revendication de l’inversion du rapport de préséance de l’adulte sur l’enfant quand l’exposition est organisée par des adultes ? L’enfant est-iel vraiment acteurice ? N’est-iel pas toujours sujetGeneviève Bergonnier-Dupuy (éd.), L’Enfant, acteur et/ou sujet au sein de la famille, Paris, Érès, 2005. ? Est-iel libéré·e, comme le titre semble l’indiquer ? Ne serait-iel pas plutôt éduqué·e à l’art ? Une telle démarche, si elle peut sembler un point d’aboutissement du tournant éducatif de l’artL’idée de tournant [turn désigne, dans les sciences sociales et humaines comme en matière d’esthétique, une modification de paradigme au sens kuhnien du terme et un redéploiement de l’attention sur un aspect auparavant dévalorisé ou négligé de la discipline, proposant un renouvellement de son approche. [Suite de la note page suivante.\]], pourrait être interrogée à l’aune des critères politiques qu’elle convoque et des « enjeux épistémologiques, méthodologiques et éthiques » que soulève « la parole des enfantsCarole Daverne-Bailly et Judit Vari (éd.), Recherches en éducation. La parole des enfants : enjeux épistémologiques, méthodologiques et éthiques, n° 39, janvier 2020. On peut penser aux précautions méthodologiques des chercheureuses en sciences sociales qui s’interrogent sur les conditions de possibilité de l’émergence d’une parole enfantine dans un cadre organisé par des adultes. Cf. Isabelle Danic, Julie Delalande et Patrick Rayou, Enquêter auprès d’enfants et de jeunes. Objets, méthodes et terrains de recherche en sciences sociales, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006. ».

À l’occasion d’une exposition à Laurel Parker Book à Romainville, intitulée Playground Studies (du 10 septembre au 24 octobre 2021), je proposais de considérer les aires de jeux, réelles ou métaphoriques, dans des œuvres vidéo d’artistes, comme exemplifiant explicitement autant de mythes de l’enfance (comme innocence, comme modèle politique, comme subversion, comme utopie, etc.)Avec les œuvres de Arakawa, Pol Gallo, Ane Hjort Guttu, Palle Nielsen, Seth Price et Corin Sworn.. Il s’agissait ainsi de prendre acte du fait que ces œuvres sont des représentations de l’enfance, loin d’en être des présentations transparentes et neutres. L’aire de jeux devenait alors un outil critique pour mettre en évidence que si l’art obscurcit les représentations de l’enfance, il les manifeste tout autant. Mon hypothèse était alors que l’exposition pourrait être une occasion de les nommer en tant que telles, pour éviter que ces représentations soient naturalisées. Cette exposition était accompagnée d’une publication intitulée Politiser l’enfance : une pré-anthologie, coéditée par Laurel Parker Book et les éditions Burn-Août, qui reprenait le titre de la conférence de Piterbraut-Merx. Tal Piterbraut-Merx proposa un article inédit intitulé « Conjurer l’oubli. Pour une réminiscence politique de nos enfances », Pierre Zaoui nous autorisa à reprendre l’article « Réflexions sur la question enfantine » publié en 2009 dans la revue Vacarme et je contribuais avec un article intitulé « L’aire de jeux, un modèle politique ? »La publication peut être téléchargée sur le site des éditions Burn~Août : https://editionsburnaout.fr/.. Il s’agissait alors de la préfiguration d’un projet de reader qui regrouperait des textes abordant la question des rapports entre enfance et politique, et notamment dans l’art. Tal Piterbraut-Merx accepta de nous aider à choisir les textes qu’il pourrait contenir.

Tal Piterbraut-Merx a mis fin à ses jours le 25 octobre 2021. Tal a été victime d’inceste pendant son enfance. Politiser l’enfance entend rendre hommage aux recherches et à l’engagement de Tal Piterbraut-Merx en invitant des auteurices d’horizons différents (artistiques, universitaires, autodidactes) à envisager la question selon leurs perspectives propres. Conçue par des éditeurices formé·es en école d’art ou y enseignant l’esthétique, cette publication aborde la question de la politisation de l’enfance, celle qu’il faut dénoncer comme celle qu’il faut défendre et imaginer, mais n’entend pas pour autant se placer sous l’égide du paradigme de l’art comme production de connaissance. Il nous importe plutôt de mettre ce dernier à l’épreuve de la politisation de l’enfance. L’art est social de part en part et doit être passé au crible de la déconstruction et du questionnement critique. Avec les éditeurices de Burn~Août, il nous importe surtout de donner un plein sens à l’idée de politisation comprise comme mise au jour des rapports de pouvoir, loin de considérer que l’art opèrerait le moindre geste de dévoilement de vérité par nature ou par essence. Aussi les questions artistiques et esthétiques ne sont-elles pas l’objet principal de cette publication. Nous nous sommes tourné·es vers des approches militantes ou relevant des sciences sociales et de la philosophie pour aborder la double question des critiques à adresser aux politiques de l’enfance à l’œuvre et des perspectives à envisager pour imaginer des futurs désirables.

Pour réaliser ce reader, nous avons sollicité auteurices/artistes militant·es (Mégane Brauer, Juliet Drouar, Adel Tincelin, Laurent Abecassis), artistes-chercheuses (Ane Hjort Guttu, Marie Preston, Cendre Valente Rodrigues), chercheureuses en sciences sociales (Arnaud Alessandrin, Maialen Berasategui, Agnès Dopff, Ghislain Leroy, Belinda Mathieu, Erica R. Meiners, Julie Pagis, Irène Pereira) et philosophes (Antonia Birnbaum, Camille Louis, Arnaud Teillet, Pierre Zaoui) — ces différentes catégories n’étant pas exclusives les unes des autres. De même, nous avons réédité et/ou traduit des textes de militant·es féministes et/ou homosexuel·les (Shulamith Firestone, Benoît Lapouge et Jean-Luc Pinard-Legry, Christiane Rochefort) et/ou chercheureuses (Jenny Kitzinger, Eve Kosofsky Sedgwick, Alexander Kluge et Oscar Negt) — nombre d’entre elleux ayant été des références importantes pour Tal Piterbraut-MerxAinsi Shulamith Firestone, Jenny Kitzinger, Christiane Rochefort, Benoît Lapouge et Jean-Luc Pinard-Legry.. Ces contributions ont ensuite été réunies en différentes thématiques auxquelles elles ne se réduisent pas, mais auxquelles nous avons eu recours par commodité. Ce reader n’est en aucun cas le reflet d’une attente qui lui pré-existe et qu’alors il se contenterait d’illustrer. Loin de défendre une approche univoque, il s’agit d’élargir la façon dont nous pouvons comprendre et appréhender l’enfance. Cette publication est avant tout partielle et lacunaire.

Le premier chapitre, intitulé « Contrer les représentations incapacitantes », commence avec le texte de Tal Piterbraut-Merx « Conjurer l’oubli », dans lequel le philosophe relève la spécificité de la relation de domination adulte-enfant relativement à « la grande famille des rapports de pouvoir (classe sociale, genre, race, etc.) », soit son « schéma d’inversion nécessaire, en ce que tout adulte a un jour été enfant ». Un retour collectif sur nos mémoires de ce moment permettrait alors que soit ressaisie collectivement « la condition réelle et politique de l’enfance ». Jenny Kitzinger a accepté que nous reprenions un article de référence pour Tal, « Défendre l’enfance : les idéologies de l’innocence », dans lequel elle montre que le recours trop fréquent à l’idée d’innocence pour dénoncer les violences sexuelles contribue à vulnérabiliser les enfants. Dans l’article « Suite d’un dialogue interrompu avec Tal Piterbraut-Merx. “Domination adulte” et rôle éducatif de l’adulte », Ghislain Leroy, qui avait conduit avec lui le séminaire « Dominations, socialisations et émancipations enfantines », « précise » les théories de la domination adulte en tenant compte de « la complexité des relations sociales » et de l’ « incomplétude » définitionnelle de l’enfance, c’est-à-dire en prenant en compte la question de la socialisation.

Le deuxième chapitre, « L’expérience sensible du monde social », aborde la question des moyens qu’il est possible de mettre en œuvre pour saisir la perception enfantine de la complexité du monde social. Dans « Cry me a River », l’artiste Mégane Brauer retranscrit non pas des souvenirs d’enfance mais des « blocs d’enfanceGilles Deleuze, Felix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 206. », dans un environnement dont la précarité est évoquée par des sensations physiques (pluie d’été, piscine chlorée, odeur du testeur de parfum volé au supermarché…). Dans « Nature/Exposition », à l’occasion de l’exposition éponyme qu’elle organise avec son fils de neuf ans, l’artiste-chercheuse Ane Hjort Guttu s’interroge sur la façon dont cette expérience peut être menée de la façon la plus égalitaire possible. La chercheuse en sociologie politique Julie Pagis s’intéresse à la perception de la campagne des élections présidentielles d’une classe de CM2 d’un établissement situé en Seine-Saint-Denis (« L’expérience sensible de la politique chez les enfants. Retour sur la préZIZIdentielle de 2017 »), cette expérience faisant également l’objet de l’attention de la dessinatrice Lisa Mandel.

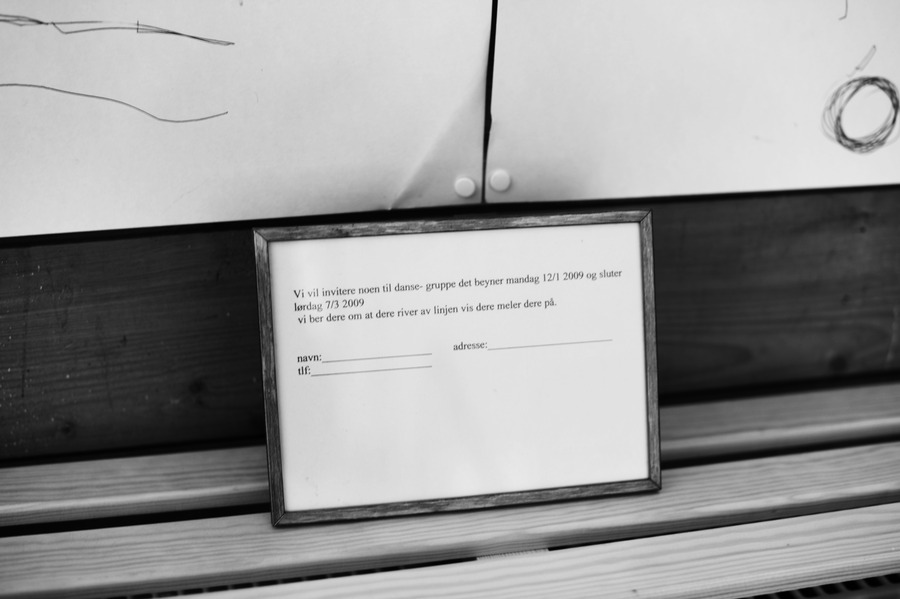

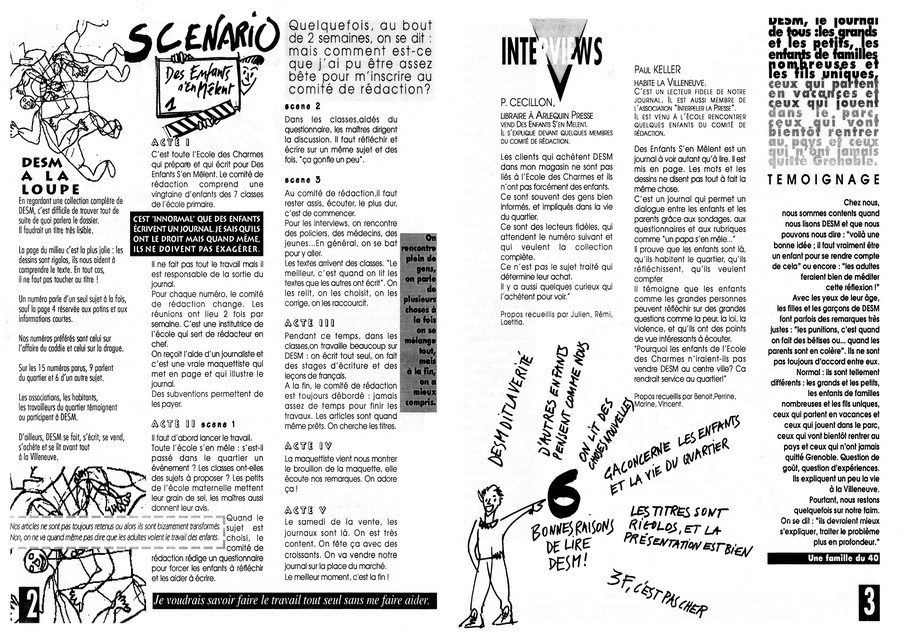

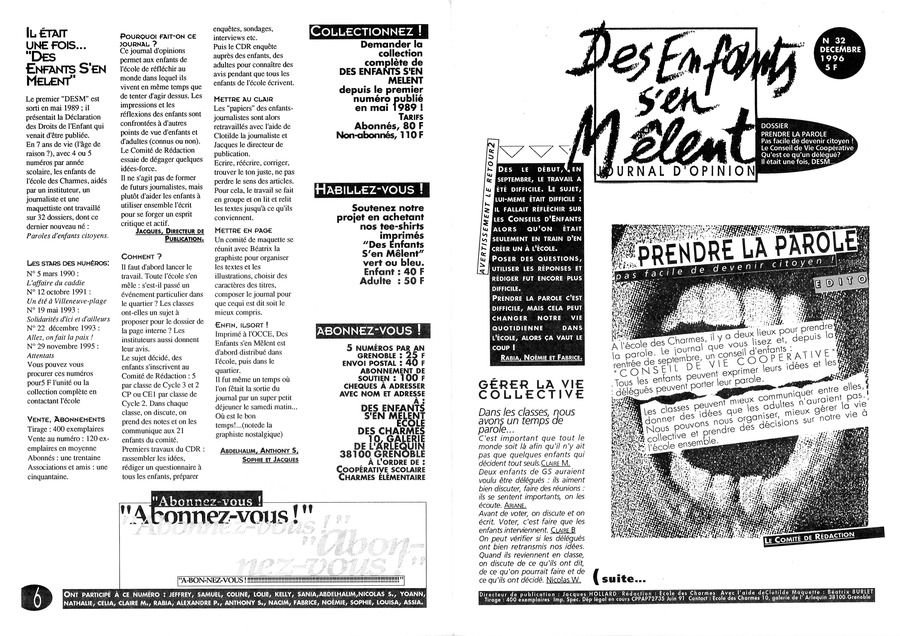

Le chapitre intitulé « Prendre la parole » reprend la revendication « Pour le droit de vote des mineur·es » portée par l’activiste Juliet Drouar, ainsi que des fac-similés des deux numéros du journal scolaire Des Enfants s’en Mêlent que les élèves de l’école des Charmes, dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, ont publié entre 1989 et 2001. Marie Preston, artiste et enseignante-chercheuse, en retrace le contexte intellectuel et pédagogique dans « Un journal d’opinion ».

Dans « Transidentité et enfances queer », Adel Tincelin et Charlie Tincelin-Perrier montrent que « si on regarde les relations parent/enfant au prisme de la transidentité, cela veut dire que la transidentité fait des relations parents/enfants un diamant » (« Tout ce dont on parle est bizarre »). Dans « Les mouvements antagonistes de politisation de la question des mineurs trans et non-binaires », Arnaud Alessandrin revient sur l’apparition de la figure du mineur trans et les controverses qui l’ont accompagnée. Les questions que soulève le sociologue résonnent avec celles formulées par Eve Kosofsky Sedgwick en 1991 dans l’article « Comment élever vos enfants gayment ».

Le chapitre « L’enfant et l’œuvre d’art » questionne la façon dont l’enfance est présente et représentée dans les arts. Dans « Un “Je” d’enfant sur scène », Agnès Dopff et Belinda Mathieu relatent les différentes façons dont le spectacle vivant évoque la figure de l’enfance, « phénomène [qui] trahit les impensés de la société adulte à [son] égard ». Maialen Berasategui revient sur la présence d’enfants acteurices dans des comédies musicales et les dynamiques de relations et représentations adulte/enfant qui s’y jouent. Dans « Pourquoi politiser l’enfance ? », je reviens pour ma part sur les mythes de l’enfance que l’on peut percevoir dans l’œuvre de Claude Lévêque et la généalogie intellectuelle avec laquelle il est possible de la mettre en relation.

Le chapitre « Fausses émancipations » contient des extraits d’un ouvrage dont les propos ont été minoritaires dans les années 1970 et 1980, alors que la parole propédophileL’usage du terme « pédophilie » a été remis en cause par des associations de protection de l’enfance et des organisations féministes au profit du terme de « pédocriminalité » car le premier élude le caractère criminel de l’acte. On le reprend ici car il était employé dans les débats intellectuels par celleux qui l’ont défendu comme par celleux qui ont argumenté pour sa condamnation. trouvait nombre de tribunes. Rééditer deux chapitres de L’Enfant et le pédéraste de Jean-Luc Pinard-Legry et Benoît Lapouge permet de revenir sur la réfutation de ces arguments et de dénoncer ce type d’approche, loin de l’instrumentalisation à laquelle sa condamnation peut donner lieu de nos joursRoxana Azimi, « La justice tranche en faveur du Palais de Tokyo dans la polémique autour d’une œuvre de Miriam Cahn », Le Monde, 27 mars 2023..

Dans le chapitre « Retours sur les années 1970 » est réédité le chapitre « Pour l’abolition de l’enfance » de La Dialectique du sexe de Shulamith Firestone (qui reprend et radicalise l’approche de Philippe Ariès sur la relativité de cette catégorie), ainsi qu’un extrait de Les Enfants d’abord de Christiane Rochefort, qui remet en cause nombre de fausses évidences. Dans « L’espace public des enfants », extrait de Öffentlichkeit und Erfahrung: Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit [Espace public et expérience : sur l’analyse de l’organisation des espaces publics bourgeois et prolétarien], Alexander Kluge et Oskar Negt envisagent la présence des enfants dans l’espace public bourgeois comme étant fondamentalement oppositionnelle.

Dans « Enfances au xxie siècle », la designeuse graphique Cendre Valente Rodrigues interroge celle qui fut son ancienne éducatrice sur sa formation, le fonctionnement d’une maison d’enfants à caractère social qui accueille des enfants après décision d’un·e juge pour enfants dans le cadre de la protection de l’enfance, et sur les difficultés auxquelles ce type de structure est confronté, notamment en terme de moyens. Camille Louis (« Déjouer la minorité, retrouver l’enfance ») s’attache à montrer comment les « mineur·es migrant·es » « circul[ent] entre les bords des nominations qu’on leur donne arbitrairement, trouvent aussi les armes pour sortir (plus ou moins symboliquement) des institutions trop souvent pensées pour mais sans les enfants ». Erica R. Meiners s’attache à montrer la façon dont les nombreuses lois de l’État carcéral états-unien « donnent de la valeur à des enfants, au détriment de nombreux autres », les enfants trans, gay et racisé·es (« L’enfant à problèmes : provocations pour démanteler l’État carcéral »).

Dans le chapitre « Face aux injonctions néolibérales », Laurent Abecassis (« Kiss & Cry ») relate son expérience d’enfant sportif de haut niveau et les injonctions contradictoires qu’il a alors expérimentées : entraîner avec une rigueur d’adulte un corps qui doit rester celui d’un enfant. Dans « L’ “enfant-potentiel”, un modèle en crise », Arnaud Teillet examine les politiques néolibérales de l’enfance et les normes qu’elles imposent à la subjectivation des enfants, comprise comme potentiellement illimitée, selon une logique proprement capitaliste. Irène Pereira envisage, dans « Pédagogie critique à destination des enfants », une pédagogie qui « n’est pas en premier lieu […] centrée sur l’enfant », mais qui n’en permet pas moins de proposer « des règles concernant le rôle idéologique de l’école publique » et d’établir « la spécificité du temps de l’enfance ».

Dans le dernier chapitre, intitulé « Émancipations et hypothèses », Antonia Birnbaum revient sur une figure américaine de l’émancipation enfantine, le récit de l’autoapprentissage de la lecture de Frederick Douglass, alors qu’il était esclave, compris comme récit exemplaire du « nouage entre apprentissage et révolte « (« L’enfant, l’alphabet, l’abolition »). Le reader se clôt sur les « Réflexions sur la question enfantine » de Pierre Zaoui, dans lesquelles le philosophe met en garde contre la double tentative de « comprendre l’enfance […] comme un monde à part, [ou] comme la vérité profonde du monde […] parce que c’est toujours un « monde-avec » — avec les femmes, avec les serviteurs, avec les fleurs, les arbres et les animaux, avec les fous, avec les étrangers, avec les criminels et les bandits ».

Nous remercions très chaleureusement les auteurices qui ont contribué·es à la publication en nous proposant un texte inédit ou en nous autorisant à rééditer et, le cas échéant, à traduire un article ou un extrait d’ouvrage déjà publié, ainsi que les ayant droits qui nous ont autorisé·es à en faire de même avec les textes qui leur ont été confiés.

Conjurer l’oubli, pour une réminiscence politique de nos enfances —

La philosophie est bavarde, et les adultes aussi. Mais pour asseoir leurs discours, pour les informer, il leur faut des figures, des supports confortables qui fortifieront leur apparence. Les images ont cette vertu qu’elles offrent une surface accueillante, une matière qui convient à s’y établir pour un temps.

L’enfance — et non les enfants — fait partie des images prisées des adultes, et des philosophes. Tout soupçon de naïveté de leur part est rapidement écarté : attention, il ne s’agit aucunement d’évoquer les enfants réels, ces minots qui peuplent les aires de jeux, ou qui hantent les salles de classe. Iels ne le pourraient de toute façon que difficilement, tant leur fréquentation directe est rare, et le droit de réponse des enfants dénié dans les revues savantes. Les philosophes adultes évoquent des fantasmes enfantins, des enfances imaginaires, des émanations de leur esprit dont il n’est plus sûr, à la lecture des textes, de quelles créatures il est exactement question.

Deux écrits à la portée subversive assumée s’inscrivent dans une telle démarche et exhibent de manière inversée une représentation de l’enfance tantôt comme potentiellement révolutionnaire, tantôt comme au service d’un ordre réactionnaire. Il s’agit de l’album « Co-IreGuy Hoquenghem et René Schérer, « Co-Ire. Album systématique de l’enfance », Recherches, n° 22, avril 1977. » rédigé par Guy Hocquenghem et René Schérer, et de l’ouvrage No Future. Queer Theory and the Death DriveLee Edelman, No Future. Queer Theory and the Death Drive, Durham, Duke University Press, 2004. de Lee Edelman. L’avertissement qui ouvre ces textes se veut éclairant : les deux militants homosexuels nous l’assurent, ils ne sont « pas portés sur la révélation, surtout pas sur la révélation de l’enfance », mais se proposent d’en explorer l’évocation à travers les romanciers qui « ont le mieux parlé de l’enfanceG. Hoquenghem et R. Schérer, « Co-Ire. Album systématique de l’enfance », op. cit., p. 7. ». Une petite trentaine d’années plus tard, le théoricien queer Edelman, lorsqu’il prône dans une formule provocante la mort de l’Enfant en tant qu’ « emblème de l’advenirL. Edelman, No Future. Queer Theory and the Death Drive, op. cit., p. 30. », précise à son tour qu’il s’en prend à la figure imaginaire de l’enfant, au sens lacanien du terme.

Revenons rapidement sur la portée de la référence à l’enfance dans ces écrits. Chez Hocquenghem et Schérer, l’accent est placé sur les motifs littéraires qui figurent une saillie dans le système bourgeois d’éducation et de captation des enfants. Le « rapt » (autrement dit la « séduction » de l’enfant, ou encore le rapport sexuel initié par un adulte sur l’enfant) est — de façon déconcertante et assez révoltante — envisagé comme un des rêves de l’enfance : contrairement à la fugue qui contient un retour possible au foyer, le rapt vient faire rupture dans l’enfermement de l’enfance. C’est donc l’alliance de l’enfant et du pédophile, couple maudit, qui contient selon les auteurs des potentialités révolutionnaires ; les deux adultes ne parviennent, dans leurs mirages, pas tout à fait à s’évincer du projet de libération de l’enfant. La projection adulte vis-à-vis de l’enfant bat ici son plein : le corps enfantin, impubère, se fait ainsi pour eux, et dans la rencontre sexuelle avec l’adulte, promesse d’un renouvellement des pratiques sexuelles. Coucher avec un enfant permettrait alors de délaisser la sphère trop restreinte de la sexualité génitale, pour envisager d’autres usages. Comme s’il était besoin des enfants pour reconstruire des pratiques sexuelles ex-centriques !

Chez Edelman, le motif s’inverse : si la figure de l’Enfance est convoquée, c’est de manière négative pour désigner cet élan conservateur de toute politique. Sous le terme de « futurisme reproductif » (reproductive futurism), le théoricien dénonce cette projection de toute politique vers le futur, qui prend la forme d’une conservation de l’ordre social. L’Enfant, désigné comme le bénéficiaire potentiel de toute politique, entérine la reproduction de l’ordre symbolique : c’est pour nos enfants, au nom de ceux-ci, qu’il faudrait lutter et s’élever contre (les réformes du système du mariage, les politiques écologiques, les transformations sociales diverses et variées, etc.). À cette projection futuriste, Edelman oppose la satisfaction de la jouissance dans l’instant. Occuper l’espace de la négativité, c’est ainsi refuser de s’engager pour une temporalité qui n’est pas la nôtre, et qui s’efface à mesure qu’on la rejoint. C’est renoncer à agir politiquement en fonction d’un futur hypothétique incarné dans l’enfance.

Les deux textes, vous me l’accorderez aisément, examinent peu l’enfant réel (si tant est qu’il existe quelque part). Le reproche serait d’ailleurs injuste, car ces textes se refusent précisément à le faire. Contempler les enfants tel·les qu’iels existent, cela n’est pas leur affaire. Et pourtant, on peut se demander si cette multiplication des fantasmes adultes sur les enfants n’a pas pour effet une fixation de projections erronées, incorrectes et déformées, qui négligent trop rapidement le rapport de pouvoir exercé par les adultes sur les enfants. De la même manière que la pluralité de textes de philosophes hommes sur la « Fâme » (pas la vraie, attention, la symbolique, celle qui n’existe pas réellement) pourraient de façon justifiée être accusés d’être vecteurs de représentations sexistes, il en est de même des textes des adultes sur l’enfance.

Que faire alors ? Comment aborder l’enfance en tant qu’adultes, si ce n’est par ces billevesées d’adultes ? Doit-on choisir, pour contrecarrer les glissements de notre imagination, de se livrer, en chaussant des lunettes d’inspecteur·ices, à des enquêtes sur les enfants, sur leurs modes d’existence, leurs pratiques, etc. ? Oui, mais ne risquerait-on pas de négliger à nouveau notre position d’adulte, et donc de surplomb ? Celle-ci peut, comme nous le propose certain·es de nos ami·es sociologues, être objectivée. J’emprunterais cependant un autre chemin, qui se détourne de la rêverie autour de l’enfance imaginaire, et qui cherche à se rapprocher des enfants comme sujets politiques et de lutte, sans passer par l’enquête sociologique. Je vous le soumets maintenant.

Examinons pour introduire cette proposition la structure des rapports adulte-enfant. Ceux-ci appartiennent à la grande famille des rapports de pouvoir (classe sociale, genre, race, etc.) et doivent analysés en tant que tels. Un point d’importance les distingue pourtant de ces derniers : les rapports adulte-enfant s’organisent autour d’un schéma d’inversion nécessaire, en ce que tout adulte a un jour été enfant. Cela n’est pas le cas des rapports de classe, de genre et de race ; le caractère nécessaire de l’inversion est donc une spécificité du rapport d’âge. Cette caractéristique des rapports adulte-enfant produit un rapprochement phénoménologique inédit entre le pôle des dominant·es (celui des adultes) et celui des dominé·es (celui des enfants). En effet, l’adulte possède une expérience en première personne du statut d’enfant, bien que cela s’effectue sur le mode du souvenir ; la porosité entre les deux groupes s’en trouve considérablement accrue.

Comment, à partir de ce schéma d’inversion, les adultes se rapportent-iels à leur enfance ? Et, question plus difficile, comment des personnes peuvent-elles dominer des sujets qui se situent à la place qu’elles occupaient naguère ? Les enfants sont élevé·es dans l’idée que les comportements des adultes à leur égard sont justifiés par leur éducation, qu’iels agissent dans leur intérêt. Si un inévitable soupçon naît lorsque la maîtresse monte la voix, lorsque l’éduc’ frappe, et si ce système de justifications menace finalement sans cesse de se fissurer, la fiction a la peau dure. Mais qu’advient-il de l’autre côté, lorsque l’enfant devenu·e adulte et doté·e d’une autorité nouvelle rencontre des enfants ?

Un alliage étrange et monstrueux se forme : il semble d’un côté que l’adulte ait pour une grande partie et le plus souvent oublié les brimades, les humiliations et les violences vécues, ou les minimise (le fameux « j’en suis pas mort·e »). L’enfance se trouve alors idéalisée, comme un âge d’insouciance et d’irresponsabilité regretté. Et, en même temps, l’adulte se souvient des promesses qu’on lui a tenu enfant : il faut accepter cet état inconfortable pour pouvoir devenir adulte. Tu auras droit, plus tard, d’utiliser le couteau qui coupe fort, de rester dehors, de décider par toi-même de tes sorties, de tes ami·es ! L’inconfort du statut d’enfant est condition de possibilité de la liberté acquise chez l’adulte. L’oubli de l’adulte vis-à-vis de son enfance est ainsi paradoxal : la mémoire opère son travail de sélection et de tri, et les souvenirs se parent d’un éclat nouveau, qui réhabilite l’exercice du pouvoir.

Pour devenir adulte, il semble qu’il faille oublier la condition réelle et politique de l’enfance. Christiane Rochefort s’élève dans l’essai Les Enfants d’abordChristiane Rochefort, Les Enfants d’abord, Paris, Gallimard, 1983. contre un tel état de fait :

Mais être « adulte » après tout n’est qu’un choix, par lequel on s’oublie, et se trahit. Nous sommes tous d’anciens enfants. Tout le monde n’est pas forcé de s’oublier. Et dans la situation dangereuse où le jeu adulte aveugle nous a menés, et veut entraîner les plus jeunes, l’urgence aujourd’hui presse un nombre croissant d’anciens enfants qui n’ont pas perdu la mémoire de basculer côté enfantsIbid., p. 3._._

L’urgence est donc de se souvenir, non de l’enfance idéalisée, ou de l’enfance en général, mais de la condition politique des enfants, de ses affres et de ses injustices, pour mieux pouvoir la conjurer, et la transformer.

L’acte de réminiscence que j’envisage est une démarche politique et collective : elle ne renvoie pas au cheminement dual qu’est la thérapie analytique, qui vise souvent à « mettre de l’ordre » dans les souvenirs d’enfance et à faire entendre à un·e supposé·e enfant intérieur·e que sa place n’est pas celle de l’adulte advenu·e. Il importe cette fois de se rappeler, avec le plus de lucidité possible, de ce que furent nos enfances, de quelles matières elles étaient faites, quels en étaient les rythmes et les conditions.

Une œuvre m’a en ce sens particulièrement ému. Elle est littéraire et constitue un travail sûrement solitaire. Mais Mémoire de filleAnnie Ernaux, Mémoire de fille, Paris, Gallimard, 2014. d’Annie Ernaux est porteuse d’une justesse rare quand il s’agit d’évoquer le travail de mémoire vis-à-vis de soi (ici moins de l’enfance à proprement parler que de l’adolescence, qui est moins lointaine). L’auteure décrit au début du texte cet effort, pénible et exigeant, de remémoration d’un souvenir qui l’a longtemps hantée. Elle a tourné autour, a écrit des bribes de phrases, les a aussitôt délaissées. Cette fois, elle s’y met. Elle re-construit : quand elle avait dix-huit ans, l’été 1958, sa « première fois » avec un homme en colonie de vacances. Elle exhume des vieilles images, des photographies, des lettres écrites et peut-être altérées pour les besoins du récit littéraire. Que signifie se souvenir, vraiment ? Quel effet de réalité est exigé ?

La « fille de 1958 » n’est pas rangée, elle bouscule et détraque les attentes vis-à-vis de son genre. Elle ne mange plus, ou trop, cumule les partenaires masculins et le claironne sans saisir tout à fait la portée de ces déclarations. Ernaux veut pourtant mettre au jour non seulement les cadres de sa propre mémoire d’alors, mais également, comme le souligne le titre de l’ouvrage, celle de la plupart des filles de son époque, et peut-être encore un peu celles d’aujourd’hui. La portée universalisante du récit épouse les ambiguïtés des conduites de jeunes filles privées d’une part de savoir : si la première fois est présentée comme un rite de passage séduisant et attrayant, les jeunes filles ne savent pas réellement ce qu’il recèle. Comme le formule Ernaux, « il est le maître du jeu, je ne connais pas la suiteÉmission radiophonique « Violé·es : une histoire de dominations. Épisode 3 : Fabriquer d’autres récits », LSD La série documentaire, consultée le 4 août 2021, /lsd -la-serie-documentaire/fabri quer-d-autres recits-9261689. ». L’écrivaine dit alors cette honte féroce d’un événement pornographique qui se déroule sans elle, et qui crée du même coup les conditions d’un attachement et d’une fidélité à l’amant d’un soir. La jeune femme attend le jour suivant dans la chambre de celui-ci, se ridiculise aux yeux des autres, emploie à son encontre des expressions déplacées.

Ce qui me frappe dans le récit d’Ernaux, c’est cet acharnement délicat à vouloir ré-énoncer les conditions de possibilité d’un événement, à en retraduire les aspérités, le caractère déplaisant sûrement pour l’adulte advenu. Ernaux ne cache pas son désir d’alors, sa maladresse, ses tentatives gauches. À l’instar d’une telle démarche, se remémorer nos enfances pourrait passer par une relecture de nos conduites, de nos ratés, de nos attentes déçues. Cela peut se faire dans des ateliers collectifs et répétés, et en dialogue avec les enfants d’aujourd’hui. Il ne s’agit nullement à l’inverse de reproduire exactement les enfants que nous étions : une telle tâche est vaine car la mémoire altère, et elle ne répond en rien aux visées politiques de l’exercice. Appréhender le statut politique des enfants, c’est accepter de s’imprégner de cadres de pensée que nous ne possédions sûrement pas en l’état au moment de notre enfance. Ainsi, si Ernaux emploie en 2021 le mot « viol » pour désigner cette « première fois », elle ne le peut que parce que les mobilisations féministes post-#MeToo ont transformé son rapport à l’événement. La ressaisie de celui-ci est ainsi étirée et distendue entre le temps de l’enfance ou de l’adolescence et le temps ultérieur de la conscience politique acquise et digérée.

Comme Ernaux dit à l’auteure Mathilde Forget « Vous avez raison et maintenant, j’ai raison de dire violIbid. », disons-nous à nous aussi que nous avons raison de vouloir nous pencher à nouveau sur ces histoires perdues que sont nos enfances. Non sur le mode du fantasme, mais en réaménageant ces effets de réel, en les mettant au travail, afin de repenser radicalement les structures institutionnelles et sociales qui organisent l’enfance. Au risque, peut-être, de s’y cogner fort.

Défendre l’enfance : les idéologies de l’innocence —

Au cours des dernières années, la question des abus sexuels dont les enfants sont victimes a repris place au centre du débat public. On a pu voir se développer un mouvement pour la protection de l’enfance disparate qui fait la promotion du travail de prévention dans les écoles et se trouve à l’initiative de projets tels que la mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants, la ChildLine. Une campagne publique d’information a été menée à grande échelle, la plupart des magazines féminins ont publié des articles sur le sujet et plusieurs documentaires ont été diffusés à la télévision. Ces différentes ramifications de la campagne visent à contester certaines idées fausses liées aux agressions sexuelles concernant leur nature, leur fréquence, le profil de l’agresseur et le rôle de la familleCaren Adams, Jennifer Fay, No More Secrets: Protecting Your Child from Assault, San Luis Obispo, Impact Publishers, 1981 ; Blair Justice, Rita Justice, The Broken Taboo, Londres, Peter Owen, 1979.. Ce mouvement cherche ainsi à remplacer d’anciens « mythes » par de nouveaux « faits ». Cependant, le paradigme mythe/fait opacifie la dimension politique de ces « nouvelles » approches des violences sexuelles sur les enfants. Jamais les faits ne « parlent d’eux-mêmes » et ces campagnes font émerger des représentations questionnables de l’homme, de la femme, de la maternité et de la vie de famille. Quelques-unes de ces questions ont été traitées ailleursJenny Kitzinger, « The Politics of the Child Protection Movement », in HOLLY, 1988. mais je voudrais, cette fois, mettre l’accent sur les représentations de l’enfance telles qu’elles se donnent dans les programmes scolaires publics et les reportages traitant des violences sur enfants dans les médias.

La plupart d’entre nous avons connaissance aujourd’hui de ces représentations de l’enfance qui émergent lorsqu’il est question de violences sexuelles sur mineur·es à la télévision, dans les journaux ou dans les brochures militantes pour la protection des enfants. L’enfant abusé·e est incarné·e par une silhouette anonyme, désarticulée et désolée qui se tient assise, la tête entre les jambes, ou bien ce sont un frère et une sœur affligées qui regardent au loin depuis la fenêtre ; parfois encore, l’enfant est figuré·e par une simple poupée brisée. Ces images peuvent être réificatrices et voyeuses en elles-mêmes, mais, que ce soit fait avec « goût » ou non, elles mettent systématiquement l’accent sur la jeunesse et la passivité de l’enfant.

Lorsqu’une affaire d’agression est rapportée, les portraits des victimes se concentrent toujours sur des attributs propres à l’enfance, comme les nattes, les rubans à cheveux, la petite robe marinière, « son sac à main en plastique préféré, avec les poignées arc-en-ciel » ou sa montre à l’effigie de l’ours PaddingtonThe Sun, 10 décembre 1986 ; The Mirror, 9 décembre 1986 ; Today, 2 juin 1987.. Même le journalisme d’investigation « sérieux » qui traite de l’exploitation sexuelle des enfants utilise parfois, en guise de fond sonore, le tintement d’une boîte à musiquePar exemple : R. Cook, émission télévisuelle, « The Cook Report », ITV, 8h30, 29 juillet 1987.. Tous ces artifices soulignent le fait que la victime est un·e enfant — le concept d’enfance étant un problème en soi ; si on venait à en douter, il n’y a qu’à voir comme les violences sexuelles sur mineur·es sont souvent désignées par des expressions telles que « le vol ou la violation de l’enfanceA. Barr, « Child Sex Abuse: We Need Money Not Sentiment », Observer, 9 novembre 1986 ; The Sun, 13 décembre 1986 ; A. Bardbury, « A Model of Treatment », Community Care, 4 septembre, 1986. ».

Ce type de documentation contient donc l’affirmation implicite de ce qu’ « est vraiment » l’enfance. L’enfance est parfois présentée comme un temps du jeu, une existence asexuelle et paisible au sein d’une cellule familiale protectrice. Cela dit, cette image est à la fois ethnocentrée et illusoire. Même en s’intéressant à certaines horreurs de l’enfance, ces reportages renforcent les mythes au sujet de l’ « essence véritable de l’enfance » qui contredisent le vécu de la majeure partie des jeunes. J’aimerais traiter ici de la façon dont le mouvement pour la protection de l’enfance insiste sur deux qualités inhérentes à la « vraie » enfance : l’innocence et la vulnérabilité.

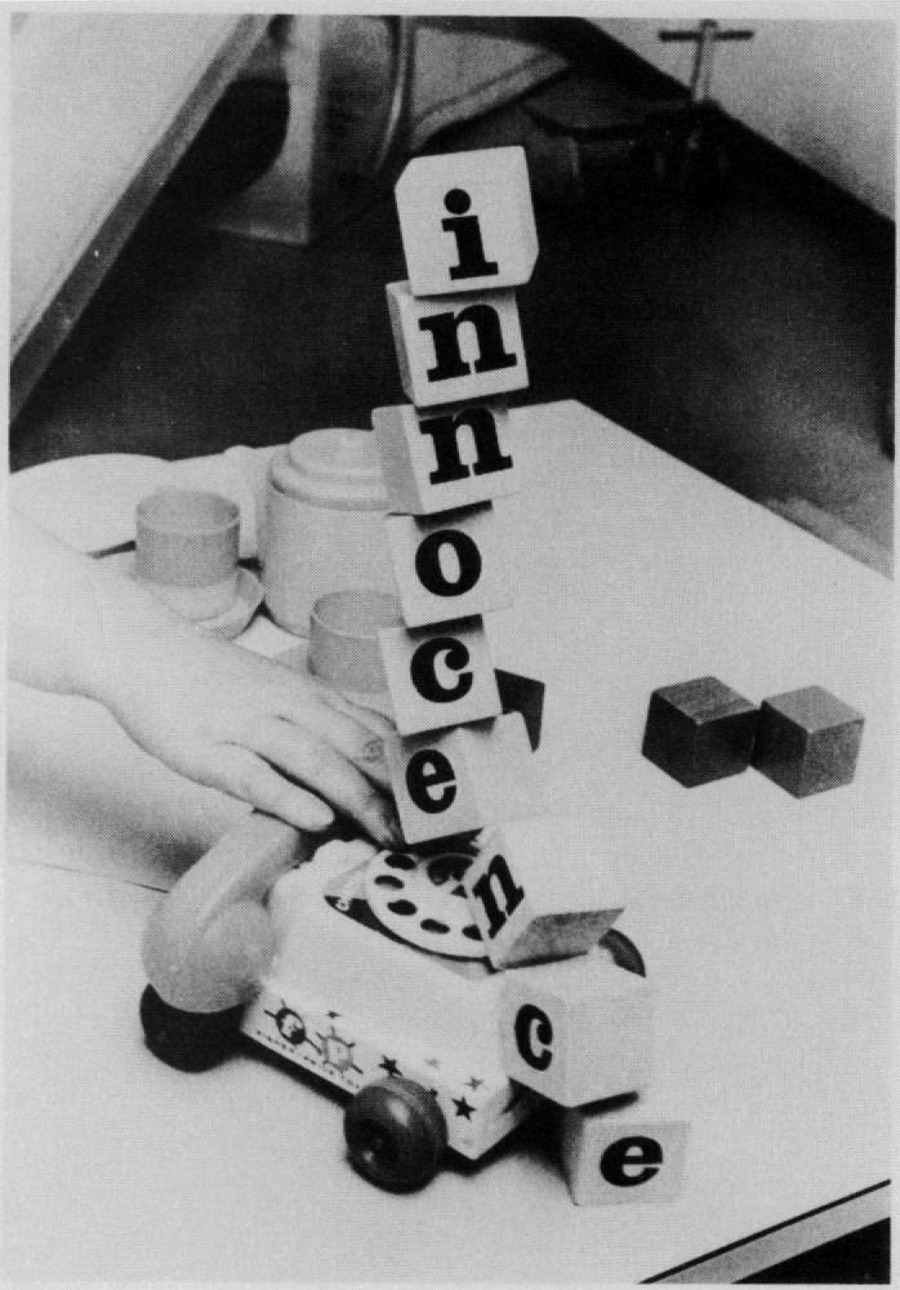

Innocence de l’enfance

Le mouvement pour la protection de l’enfance lutte contre une tradition ancienne qui fait de la victime de violences sexuelles une participante active et qualifie les enfants victimes de « Lolita » ou de « nymphettesSarah Nelson, Incest: Fact and Myth, Edinburgh, Stramullion Press, 1987 ; F. Rush, The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children, op. cit. ». L’accent qui est mis sur l’innocence propre aux enfants a donc en partie pour effet de contrebalancer ces clichés, mais il s’est lui-même transformé en une préoccupation fétichiste. Les livres qui traitent de violences sexuelles sur mineur·es portent des titres tels que The Betrayal of InnocenceSusan Forward. et Craig Buck, Betrayal of Innocence: Incest and its Devastation, Harmondsworth, Penguin, 1981. [l’innocence trahie] ou bien The Death of InnocenceSam Janus, The Death of Innocence, New York, Morrow, 1981. [la mort de l’innocence] et l’expression « voler l’innocence d’un enfant » est devenue synonyme d’agression sexuelleThe Sun, 13 décembre 1986 ; The Mirror, 10 décembre 1986 ; Star, 15 novembre 1986..

L’innocence est un symbole fort et touchant mais il est contre-productif de l’utiliser dans le but de révolter le grand public contre les abus sexuels. Pour commencer, la notion d’innocence enfantine elle-même émoustille les agresseurs. Un coup d’œil à la pédopornographie suffit pour écarter tout doute quant au fait que l’innocence est une marchandise sexuelle. Les magazines de pornographie juvénile font en sorte de mettre en avant tout particulièrement la pureté de leurs mannequinsFlorence Rush, The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children, New York, McGraw-Hill, 1980, p. 164.© Droits réservés. Les publicités ont recours à des images de jeunes filles grimées en Marylin Monroe, accompagnées de slogans comme « l’innocence est plus sexy que vous ne le pensezIbid., p. 125. » et l’industrie de la mode se remplit les poches avec, pour les femmes adultes, des chemises de nuit de poupée et, pour les jeunes filles, des T-shirts portant l’inscription « Fruit défendu ».

Dans une société où l’innocence est fétichisée et où les hommes sont excités à l’idée de souiller ce qui est pur et déflorer ce qui est vierge, insister sur l’innocence présumée des enfants ne fait que renforcer le désir des hommes pour les enfants en tant qu’objets sexuels. Comme le disait un pédocriminel : « C’était grisant, elle était si jeune, si pure, si propreStar, 4 décembre 1986.. »

Ensuite l’innocence est un angle d’attaque discutable dans la lutte contre les violences sexuelles, car il stigmatise l’enfant « qui sait ». Romantiser une innocence de l’enfance, c’est exclure celles et ceux qui ne se conforment pas à cet idéal. Une enfant précoce, qui semblera séductrice et consciente de sa sexualité, pourrait se voir refuser toute protection puisque, si on juge l’acte d’agression sexuelle selon le critère d’atteinte à l’innocence, abuser un·e enfant « conscient·e » serait moins grave qu’abuser d’un·e enfant « innocent·e »Cette même notion de victime qui le mérite et de victime qui ne le mérite pas a bien sûr été utilisée pour parler de victimes de viol adultes. Lorsque Peter Sutcliffe a violé et assassiné des femmes dans le Yorkshire, les gens ont été plus touché·es pour ses victimes « innocentes » que pour les prostituées qu’il avait tuées.. C’est cette notion qui permet aux agresseurs de se défendre en prétendant que leur victime « n’avait rien d’un ange ». L’un deux, par exemple, a avancé que sa victime était loin d’être innocente : elle buvait, fumait et faisait rarement ses devoirs. Il était bien placé pour le savoir, c’était son proviseurThe Daily Mail, 14 décembre 1985..

La notion d’ « innocence » et, par extension, sa possible perte peuvent également ouvrir la voie à davantage de victimisation :

L’enfant qui a subi une agression sexuelle peut ne plus être vu·e ni comme un·e enfant, ni comme un·e adulte, mais comme un « produit endommagé » auquel manquent les caractéristiques, et de l’enfant, et de l’adulte […] Les enfants victimes d’agressions sexuelles peuvent devenir des « invitations ambulantesSuzanne Sgroi (éd.), Handbook of Clinical Intervention in Child Sexual Abuse, Cambridge, Lexington Books, 1982, p. 114.. »

Un·e enfant reconnu·e comme victime d’abus sexuels est souvent susceptible de subir d’autres formes d’exploitation :

Une conséquence étrange du processus de catégorisation est la fascination que la fillette suscite chez les autres… Déflorée en public de la sorte, elle n’est plus considérée comme digne de respect ni de protectionRoland Summit, Joann Kryso, « Sexual Abuse of Children: A Clinical Spectrum », American Journal of Orthopsychiatry, n° 48, 1978, p. 244..

L’innocence est donc un concept problématique car, d’une part, elle est en soi une marchandise sexuelle et, d’autre part, tout·e enfant qui s’éloigne un tant soit peu de l’image de « l’ange » pourrait être considéré·e comme une cible légitime, tant par la justice que par les autres hommes qui profiteront plus facilement d’un·e enfant qu’ils savent victime de violElizabeth Ward, Father-Daughter Rape, Londres, The Women’s, 1984 ; Frances Sarnacki Porter, Linda Canfield Blick, Suzanne Sgroi, « Treatment of the Sexually Abused Child » in Suzanne SGROI (éd.), Handbook of Clinical Intervention in Child Sexual Abuse, op. cit., p. 114.. Cela dit, plus fondamentalement, l’innocence devrait être rejetée en bloc, car c’est une idéologie utilisée pour empêcher les enfants d’accéder à la connaissance et au pouvoirStevi Jackson, Childhood and Sexuality, Oxford, Blackwells, 1982..

Au nom de « l’innocence de l’enfance », les adultes répriment les expressions sexuelles des enfants, leur refusent tout contrôle vis-à-vis de leur corps et les « protègent » de la connaissance. En effet, c’est la notion d’innocence qui empêche certains parents de parler d’incesteIndependent, 28 avril 1987. puisqu’ils ne veulent pas « corrompre les quelques années d’innocence auquel chaque enfant devrait avoir droitM. Brown, « A Parent’s Dilemma », Sunday Times, 19 octobre 1986. ». Cela amène aussi les personnes qui s’emploient à dénoncer les violences sexuelles sur mineur·es à être accusées de détruire l’ « âge de l’innocence » en levant le voile sur l’exploitation sexuelleNews on Sunday, 3 mai 1987..

Protéger les faibles

Un autre motif récurrent dans les travaux traitant des abus sur mineur·es est celui de la « protection ». On y souligne la faiblesse des enfants, mais on analyse peu, voire pas du tout, les déséquilibres structurels dans les rapports de force qui en sont la cause. On rejette l’analyse du pouvoir au profit d’une approche paternaliste. On conseille aux parents de mieux surveiller leurs enfants et d’éviter de les laisser dehors seul·es ou le soirFoster Care (1986) « Streetproof Your Children », juin 1986.. On trouve même dans le commerce des « Todlers Minders », des badges électroniques qui fonctionnent comme ceux donnés aux personnes assignées à résidence sous contrôle judiciaire, et qui déclenchent une alarme si l’enfant s’éloigne d’une certaine zoneThe Observer, 17 août 1986.. Une telle ambiance de siège pèse lourd sur la mère. Elle soumet également les enfants à un couvre-feu et leur apprend à vivre dans la peur :

Dans quelle mesure est-il acceptable de limiter la liberté d’un·e enfant ? Le petit trajet jusqu’au kiosque ? Jusqu’à la friterie ? Cinq cents mètres ? Cent mètres ? Pas au-delà du portail ? Est-il possible, dans un tel cadre, de développer le sentiment individuel d’indépendance pourtant aussi important que celui de prudenceM. Brown, « A Parent’s Dilemma », art. cit. ?

Un autre problème consiste à se concentrer — encore une fois — sur la restriction de la liberté des potentielles victimes plutôt que sur celle des potentiels agresseurs. En se focalisant sur les victimes, il échappe au mouvement de protection des enfants que la vulnérabilité n’existe pas in vacuo et n’a de sens qu’en relation à quelque chose d’autre — à savoir, une menace. Cette approche est lacunaire, que ce soit d’un point de vue pratique, sur le court terme, ou d’un point de vue idéologique, sur le long terme. Imposer un couvre-feu ne protégera pas mieux les enfants, car la plupart des agressions surviennent au sein du foyer de la victime ou de celui de l’agresseurDavid Finkelhor, Sexually Victimized Children, Londres, Macmillan, 1979, p. 74.. Comme le soulève une personne victime d’inceste :

Il est troublant que tant de militant·es pour la protection des enfants s’obstinent à faire du foyer un sanctuaire et à avertir les enfants de « ne pas parler aux inconnus » (Say No to Strangers, un court-métrage du Home Office). Ironiquement, ce conseil pousse les enfants à s’isoler et se confiner d’autant plus dans l’enceinte de la familleM. Barrett et R. Coward, (1985) « Don’t Talk to Strangers », New Socialist, novembre 1985, p. 23. et sous-entend qu’il faudrait encore renforcer le contrôle parentalJudith Ennew, The Sexual Exploitation of Children, Cambridge, Polity Press, 1986, p. 69..

Faire appel à la protection paternelle est tout particulièrement inapproprié, étant donné que le père ou le beau-père peut très bien être l’agresseur. Le rôle de protecteur que joue le père est, en un sens, assez compatible avec celui de possesseur, la notion de propriété étant présente à la fois dans le devoir de protection et dans le droit d’exploitation. Le père ou le frère à qui on confie la défense de la virginité d’une femme et à qui on donne le droit de la « donner » en mariage peut, au même titre, revendiquer le droit de l’utiliser sexuellementJudith Herman, Father-Daughter Incest, Cambridge, Harvard University Press, 1981, p. 54..

La « protection » n’est donc pas une solution à l’exploitation des enfants sur le long terme (et ne l’est souvent même pas sur le court terme), de même, la « vulnérabilité » n’apporte rien à la conversation. En effet, la « vulnérabilité » est un obstacle de taille dans le combat pour la libération des enfants et permet d’empêcher toute discussion critiquant l’oppression d’un point de vue structurel. Même certain·es pionner·ères dans l’analyse féministe des abus sexuels sur les mineur·es ont accepté ce concept et leur analyse s’en est alors trouvée limitéeLe mouvement pour la protection de l’enfance conventionnel tel qu’il est évoqué dans ce chapitre correspond à un ensemble d’idées plus qu’il ne désigne un groupe d’individus. Certaines personnes citées ne se considèrent pas nécessairement « conventionnelles » et peuvent aussi exprimer des opinions plutôt révolutionnaires. Certain·es auteurices, tel·les que Rush, conçoivent les violences à l’encontre des enfants en termes de rapports de force et de constructions sociales, mais font des propositions qui sapent d’autres visions plus radicales ou, tout au moins, se prêtent à la récupération par l’idéologie libérale. Ce sont précisément ces contradictions ainsi que l’omniprésence de la pensée conventionnelle (ou la récupération d’idées radicales) qui rendent si importante l’analyse de ces constructions.. Après avoir étudié de façon poussée et détaillée le contexte culturel et historique dans lequel surviennent ces agressions, Florence Rush affirme :

Je crois qu’utiliser le terme de libération aussi négligemment dans le cas des enfants est à la fois dangereux et absurde. Comme iels naissent dépendant·es et vulnérables, les petit·es ont donc toujours compté sur les capacités supérieures de l’adulte pour survivre… Mettre sur le même plan l’oppression des enfants et celle des personnes noires et des femmes, c’est se tromper sur la nature de l’enfanceF. Rush, The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children, op. cit. p. 186..

Rush n’a pas tort sur le fait qu’il est trompeur de prendre le principe de libération développé par un groupe opprimé et de le calquer, tel quel, sur un autre. Les oppressions liées à l’âge, à la race, au genre ou à la classe sociale sont très différentes. Pourtant, ce n’est pas une raison pour rejeter le principe de « libération » et s’en tenir à une sorte de philosophie protectionniste. Plutôt que de se résigner à une approche réductrice selon laquelle les enfants sont « sans défense » et ont, par conséquent, davantage besoin de protection que de droits, on pourrait développer une analyse plus pertinente de la façon dont les enfants sont opprimé·es.

Les groupes opprimés ont de bonnes raisons de se méfier de toute théorie basée sur un déterminisme biologique. Il existe une longue tradition consistant à justifier et excuser l’oppression en prenant pour appui la biologie — comme si c’était la nature, et non la main humaine, qui nous enfermait. En Occident, par exemple, on a utilisé la notion de faiblesse innée, biologique, pour dispenser le « beau sexe » (autrement dit, les femmes blanches de classe moyenne) de tout travail rémunéré et des positions politiques de pouvoir. La faiblesse est un critère qui s’applique de façon sélective : les femmes noires et celles de la classe ouvrière se sont rarement vu offrir le privilège d’être protégées, et même les femmes blanches de classe moyenne doivent abandonner toute prétention à la fragilité quand elles deviennent trop arrogantes. De la même manière, la « vulnérabilité » qu’on accorde aux enfants en tant que catégorie ne protège pas celles et ceux qui ne s’y « rangent » pas ou qui sortent du rang.

Il est important de ne pas tomber dans des interprétations supposément sensées de « limites » biologiques ni dans la promesse d’une offre de protection. J’avancerais plutôt que cette notion de la vulnérabilité inhérente aux enfants — comme fait biologique, inaltéré par le monde qui les entoure — est une idéologie de contrôle qui détourne notre attention d’une oppression des enfants socialement construite. Comme le soulève JacksonS. Jackson, Childhood and Sexuality, op. cit., les enfants sont gardé·es dans la dépendance bien plus longtemps dans la société occidentale que dans d’autres sociétés. Les jeunes sont dépolitisé·es, économiquement restreint·es et les droits et responsabilités légaux qui définissent la citoyenneté pleine et entière leurs sont refusés. Leur dépendance est entretenue :

Beaucoup d’efforts sont consacrés à ce que les enfants restent puéril·es… Celles et ceux qui se comportent comme des adultes sont vu·es, au mieux, comme amusant·es et, au pire, comme complètement insupportables. Si nous ne cherchions pas autant à nourrir l’immaturité, le mot « précoce » serait-il devenu une insulteIbid., p. 27. ?

À cet endroit, les théories de la libération des enfants peuvent constructivement emprunter des idées à d’autres mouvements de libération qui exigent des droits et des ressources au lieu d’implorer la pitié et la protection (les femmes rejettent la galanterie et la place assise qu’on leur cède et demandent des congés maternité et des crèches ; les personnes présentant un handicap physique rejettent la main tendue, en faveur d’architectures plus adaptées).

Pour s’attaquer à la racine des abus sexuels sur mineur·es, il faut considérer la position des enfants dans la société. La première étape pourrait être de changer les termes du débat en remplaçant le concept de « vulnérabilité » par des termes tels qu’ « oppression » ou « impuissance » et en changeant les notions restrictives de la « protection » par des notions libératrices d’ « empouvoirement ».

Conscience d’adulte, affirmation des enfants : un pas en avant

Malgré ces critiques, de nombreux programmes de prévention font le lien entre l’agression des enfants et leur position dans la société, même s’ils échouent à développer des approches théoriques plus larges. Ces programmes de protection de l’enfance s’opposent au stéréotype qui veut que les enfants racontent souvent des mensonges et questionnent les méthodes utilisées par les adultes pour réduire les enfants au silence et les forcer à obéir en recourant à l’intimidation (« Fais ce qu’on te dit », « Parce que je te le dis », « C’est pour ton bien »). Ces programmes font donc le parallèle entre notre refus d’écouter les enfants de manière générale et notre manque d’attention quand iels nous parlent d’abus :

Nous avons trop l’habitude de considérer les enfants comme une source d’agacement, une nuisance sonore ingérable. Tant que l’on persiste à croire que les enfants devraient être vu·es mais pas entendu·es, le silence protège l’agresseurPaul Griffiths cité par E. Rantzen in « Dear Esther », Sunday Times, 9 novembre 1986..

Nombre d’écrits récents attirent l’attention sur la façon dont nous refusons aux enfants le droit de contrôler leur propre corps, que ce soit en les obligeant à faire un bisou à Papa ou en leur mettant des coupsCaren Adams, Jennifer Fay, No More Secrets: Protecting Your Child from Assault, op. cit., p. 14-15.. Ils nous mettent au défi de revoir notre propre usage du pouvoir et ce dans tous les domaines, pas seulement en tant que parent mais aussi en tant qu’ « inconnu·e », personne travaillant auprès des jeunes ou enseignant·es. Comme l’affirme une proviseure :

On ne peut pas enseigner aux enfants qu’iels sont responsables de certains aspects de leur vie, puis attendre d’elleux qu’iels restent assis·es dans une classe à ingurgiter des informations sans possibilité de débattre ou de poser des questions. L’enfant qui se plie aux règles et rentre dans le rang est un·e enfant en dangerLinda Frost, citée in C. Aziz, « Teaching Children to Say No », Guardian, 6 janvier 1987, p. 10..

Ces réflexions nous aident à prendre conscience de notre rapport quotidien aux enfants et à modifier notre propre comportement pour minimiser notre collaboration à une structure sociale qui est foncièrement contre les enfantsBien que les femmes fassent souvent l’expérience directe des oppressions de l’enfance, le mouvement féministe semble généralement éviter le sujet. Les écrits contemporains pour la libération des femmes ont tendance à parler des enfants uniquement en relation avec les femmes (source de joie ou de peine, accomplissement ou piège) ou bien en tant qu’objets de conditionnement sexiste. Sur les 175 références faites aux enfants dans The Feminist Dictionnary et The Quotable Woman,moins d’une douzaine s’intéressent à leur statut social. Cf. Cheris Kramarae, Paula A. Treichler, A Feminist Dictionary, Londres, Pandora Press, 1985, et Elaine Partnow, The Quotable Woman, New York, Facts on File, 1985..

Le traitement que nous réservons aux enfants n’est cependant pas une simple question d’attitude ; c’est le reflet de notre position de pouvoir vis-à-vis d’elleux :

L’enfance n’est pas qu’un état psychologique, c’est aussi un statut social — très peu élevé, au demeurant. Prenons comme exemple la fréquence à laquelle les enfants sont touché·es par les adultes. La quantité de contact physique non sollicité reçu par une personne est un bon indicateur de sa position sociale. On a pu observer que les patron·nes touchent les employé·es, que les hommes touchent les femmes et que les adultes touchent les enfants bien plus souvent que l’inverse. Toucher une personne dont le statut social est supérieur au sien, sans raison valable, constitue un acte d’insubordination. Considérons par exemple la façon dont l’enfant est souvent repoussé·e quand iel use du toucher pour attirer l’attention d’un·e adulte, alors que lea même adulte peut librement attraper l’enfant, lea recoiffer à sa guise, interrompre ses activitésS. Jackson, Childhood and Sexuality, op. cit., p. 26..

Pour remettre en question l’infériorité sociale des enfants, il est essentiel de reconsidérer la façon dont nous les traitons, mais cela ne suffira pas à résoudre les inégalités.

Les programmes de prévention essaient aussi de pousser les enfants à changer leur comportement. On les encourage à s’affirmer (« Tu as le droit de dire NON »), à être attentif·ves à leurs émotions et à les exprimer (« Mon corps, c’est mon corps »[N.D.T.] La version francophone de Feeling Yes, Feeling No.) et à développer la notion de contrôle sur leur propre corps. Voici la retombée positive des actions menées en réponse à l’idéologie de la vulnérabilité — ici, la vulnérabilité n’est pas seulement ce qui justifie la nécessité d’un·e adulte protecteurice, mais quelque chose que les enfants peuvent changer par elleux-mêmes en modifiant leur comportement. Des jeux de rôle et de société, des histoires et des chansons sont créés dans le but précis d’aider les enfants à résister aux agressions. Le message est, comme l’affirme ce refrain entraînant :

Une telle revendication de « droits » pour les enfants reste cependant superficielle tant que l’on attend d’elleux qu’iels obéissent aux figures d’autorité légitimes. Les campagnes de prévention visent à ce que les enfants aient davantage confiance en elleux, mais les adultes sont rassuré·es quant au fait qu’ « appendre aux enfants à dire non » n’a rien de « subversifC. Aziz, « Teaching Children to Say No », art. cit. » ; cela « ne veut pas dire qu’iels vont se mettre à refuser de boire leur lait ou de manger leurs légumes, juste pour le plaisirLinda Frost citée in ibid. ». Autrement dit, le mouvement pour la protection des enfants les encourage à exprimer leurs opinions mais attend quand même d’elleux qu’iels fassent ce qui est « pour leur bien », d’après la définition qu’en donnent ces adultes bienveillant·es qui demandent des choses « raisonnables ».