Table des matières

La morale de la Xerox

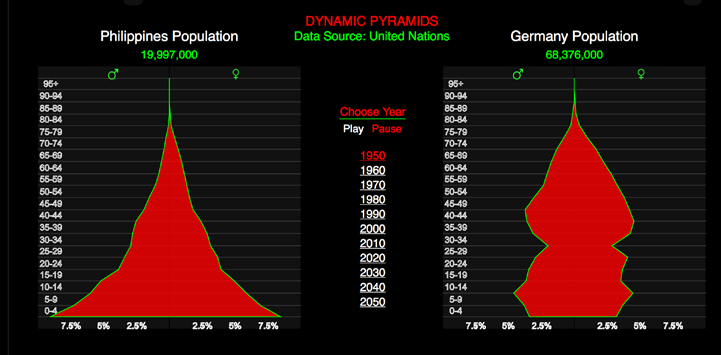

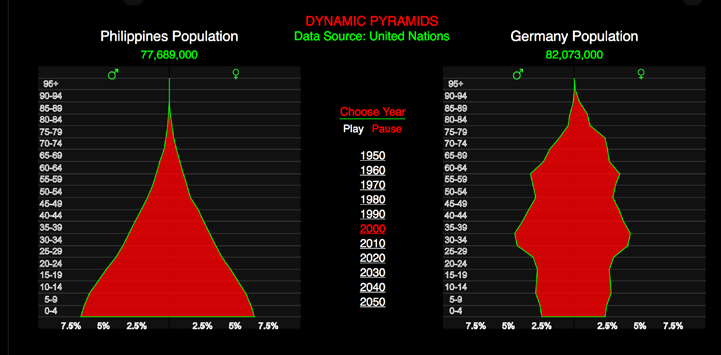

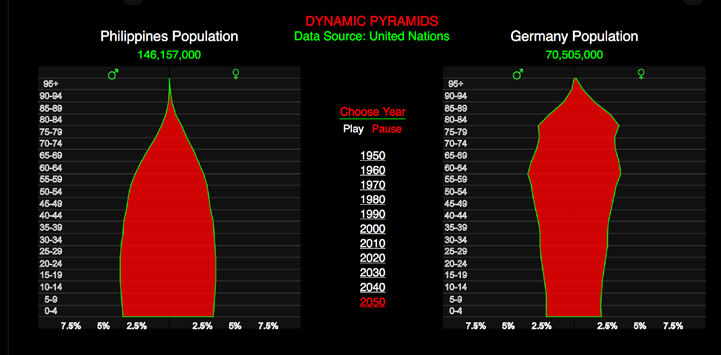

La morale de la Xerox est un fanzine de Clara Balaguer et Florian Cramer qui traite de l’appropriation culturelle. L’un est né en Occident, l’autre non. Ce sont deux rapports à la question. L’autrice s’attarde sur les problématiques d’accès à la connaissance aux Philippines, où les bibliothèques et les librairies sont quasi inexistantes, et où il est nécessaire de « pirater » des livres pour les lire. Sur l’autre face du livre, Florian retrace l’histoire de l’appropriation dans l’art puis raconte un épisode du début de sa carrière, alors qu’une institution artistique lui avait volé ses textes afin de les éditer sans son consentement, et évidemment, sans lui reverser quelconques droits d’auteur.

Texte intégral

Ce PDF a été mis à jour le 23/12/24 à 20 h 02.

Clara

Ce missel a été pensé comme un support de conversation. Il contient des emails, des textes et des images échangés entre Florian Cramer et Clara Lobregat Balaguer autour de l’exposition Stealing from the West. Cette édition existe comme un au-cas-où, pour celle·ux qui pourraient être intéressé·es par la documentation, les annexes ou le sous-texte d’une prise de parole publique.

Lorsque je m’adresse à un large public ou à des universitaires, j’ai pour habitude de rédiger mes interventions dans leur intégralité. Comme j’aborde des sujets très sensibles, je trouve rassurant de les écrire au préalable.

L’appropriation culturelle vue des tropiques

On parle généralement d’appropriation culturelle d’une culture à l’autre, ou d’une race à l’autre. En tant que femme biraciale (eurasienne) pratiquant la micro-édition comme un objet artistique et de recherche, j’ai rencontré de nombreux exemples étrangers à cette polarisation. L’appropriation culturelle n’est pas moins problématique quand elle survient au sein d’une même culture, dans un environnement racial globalement « homogène ». Ici, le colorisme, la gênance culturelle, les politiques indigènes (nombreux sont les groupes précoloniaux aux Philippines dont la culture est revendiquée par des populations non tribales en quête d’une fierté nationale décolonisée), et le privilège de classe sont des sujets importants à prendre en compte. Ils sont cependant traités avec mépris dans la production culturelle philippine.

C’est en partie lié à la façon dont les Occidentaux·les contrôlent le discours sur l’appropriation culturelle, quelle que soit leur couleur de peau. Les théories libérales hyperoccidentales d’appropriation — écueil essentialiste de la « couleur » vue comme attribut unifiant par-delà les frontières et les histoires culturelles — échouent souvent à reconnaître que, pour les citoyens de l’Autre géographique, les communautés racisées assimilées en Occident font partie de l’hégémonie (capitaliste/impérialiste) qui exclut, soumet, s’approprie et exploite les périphéries.

Bien que leurs prises de position soient intéressantes et transposables dans nombre de cas, elles n’expliquent pas pleinement la variété des expériences des ailleurs en développement. L’Amérique noire n’est pas l’Afrique noire. L’Europe brune n’est pas l’Asie brune. Et parfois quand vous soulevez ça, certain·es de vos allié·es racisé·es d’Occident vous envoient balader. Parce que les communautés occidentales racisées, aussi délaissées et vulnérables soient elles, auront toujours accès à plus de visibilité, et leurs luttes resteront utilisées pour représenter un peuple « racisé » voire une Gauche « post-racialement » et progressivement globalisée. La réalité est beaucoup plus complexe. Il suffit de jeter un oeil au colophon des livres parlant de, mettons, la décolonisation, pour se rendre compte de ce biais du pouvoir occidental, soigneusement occulté par la parité homme-femme (dans le meilleur des cas) ou par une diversité raciale présentant des auteurices majoritairement établi·es dans le Nord / en Occident. Aussi, la Documenta 14 semblait considérer la Grèce comme le premier pays des Suds (?!), un pur état d’esprit. La personne qui a dessiné cette frontière parait déconnectée de la réalité.

Essentialisme stratégique

Il semblerait surréaliste de ne pas permettre aux gens de décider comment iels veulent mettre à profit leur propre culture. Surtout dans les communautés particulièrement marginalisées (comme les groupes autochtones des Philippines), ou dans les régions faibles en ressources, et dans lesquelles la culture est probablement le seul atout monnayable sur lequel iels ont la main. C’était l’idée de Spivak mais elle semblerait être revenue dessus. Peut-être parce que c’était trop compliqué de l’expliquer aux Occidentaux·les ? Peut-être parce que son idée a été détournée et déformée par un soft-power douteux ? Est-il possible de mener un essentialisme stratégique éthique si l’on a connaissance du terrain au point de pouvoir y éviter les mines ? Ne pouvons-nous pas, dans les ailleurs en développement, choisir de dévier, de dicter nos propres règles, d’inventer plutôt que d’acquiescer aveuglément à ce qu’on nous énonce comme correct, civilisé ? Ou notre point de vue n’est-il seulement valable lorsqu’il valide des théories nées en Occident, expliquant notre réalité à nous, comme Autre, sous-représenté·es, ex-colonisé·es.

Le Copyother : Notes contextuelles sur le piratage de nécessité et l’édition clandestine

Le paysage de la copie dans le Grand Manille

De nombreuses reprographies locales sont activement engagées dans le piratage décomplexé voire revendiqué de manuels de cours. Elles sont situées dans un quartier spécialisé dans la contrefaçon d’imprimés. La culture de la contrefaçon est très répandue ici en raison d’une combinaison de facteurs : la paperasse bureaucratique, la corruption, et une zone grise en matière d’état civil. Un grand nombre de philippin·es en zone rurale ou urbaine ne possède pas de pièce d’identité ou autre document officiel du fait de leur coût et de la nécessité d’un lieu de stockage sûr. Les faux diplômes, les fausses cartes d’identité, etc. peuvent être achetées pour peu cher au marché noir ayant pignon sur rue. Photocopier des livres en entier est une pratique relativement habituelle pour les étudiant·es qui n’ont pas les moyens de se procurer leurs manuels (aussi bien que le fait de s’échanger des références scientifiques pointues pour celle·ux ayant un penchant académique).

Piratage à domicile : HOHOLHOHOL (« Hang out hang out lang ») provient de l’argot manilène, signifie que l’on se rend à un rencart platonique. (Hang Out Hang Out Lang) comme activation d’une bibliothèque et outil pédagogique

Lors des soirées de piratage de livres que je fais à Manille avec un petit groupe d’invité·es qui ne sont jamais les mêmes, nous photocopions des livres provenant de ma bibliothèque et de ce que chacun·e a apporté. Ce projet constitue les prémisses du livre pour lequel Florian nous prête l’un de ses textes.

Les tâches de naissance d’une industrie artisanale

Ma pratique éditoriale a recours aux méthodes d’impression d’une industrie artisanale — semi-légale, esthétiquement déviante, bourrée d’erreurs — et tire ses références de ma culture matérielle. L’objectif est de créer à la fois du contenu critique et des objets qui incarnent le contexte matériel dans lequel ils ont été créés. Ils montrent aussi que, ironiquement, dans un contexte post-colonial, cette démarche est accueillie avec plus d’enthousiasme en Occident que chez moi.

La mention des droits d’auteurice comme un acte en soi

J’utilise parfois la mention des droits d’auteurice comme un mode d’expression à part entière, une sorte de micro-essai, de parodie juridique, et un espace pour déterminer qui est autorisé·e ou non à pirater notre publication. Note : La permission de pirater nos livres se fonde sur la solvabilité, se faire autant ou moins d’argent que nous, appartenir à une forme de périphérie, ne pas être un·e trou du cul… En bref, ne pas disposer de plus de pouvoir que nous et être une personne à qui l’on peut s’identifier. Très subjectif et difficile à mettre en oeuvre. Mais, là encore, vous pourrez toujours décrire de la même manière — hypersubjective et hyperrelative — l’éventualité d’un usage honnête des mentions de droits d’auteurice.

Pour une éthique de l’impression

Comment être un·e bon·ne éditeurice/designer/contributeurice malgré la précarité ? Vous ne pourrez peut-être pas payer les gens, citer toutes vos références graphiques, envoyer autant d’exemplaires gratuits que vous le souhaiteriez aux personnes qui ont contribué au projet, mais le plus important reste de ne pas être un·e trou du cul.

Petite boîte à outils : livres sans auteurices, créditer là où il faut — ne pas juste mentionner, mais documenter largement vos influences et publier vos recherches, surtout quand rien n’a été produit à leur sujet --, multiplier les occasions d’être visibles, expérimenter avec la répartition des bénéfices. À suivre…

Florian

Appropriation contre appropriation

Avant qu’il ne fasse l’objet de débats politiques, le concept d’« appropriation culturelle » recouvrait des significations différentes dans la culture occidentale. Dans la culture mainstream, il se rapportait principalement à la réutilisation d’images et autres medias par le pop art comme chez Andy Warhol, aux appropriations américaines des années 80 par Sherrie Levine, Richard Prince et d’autres, et s’étendait jusqu’à l’art contemporain post-Internet. On peut également ajouter la culture du sample et du remix dans la musique pop, bien que celle-ci provienne en majorité de la diaspora culturelle africaine — allant de Lee Perry avec Public Enemy à Moor Mother --, qui avait pour préoccupation majeure la construction d’une mémoire diasporique et d’une temporalité non linéaire (plutôt qu’une disruption de leurs mémoires et temporalités propres).

Dans une frange moins connue de la culture occidentale, l’appropriation était déjà pratiquée sous les noms de « détournement », « plagiat » et « piratage », dans une histoire qui impliquait — parmi d’autres — les dadaïstes, les Lettristes et les situationnistes, l’art postal, le punk, The Pirate Bay et les mèmes Internet. La frontière entre establishment et underground est, il faut l’admettre, quelque peu artificielle. Par exemple, la Factory de Warhol fut l’un des hauts lieux de la contre-culture queer. De même, l’inventeur de l’art postal comme pratique anti-marché de l’art, Ray Johnson, était un proche ami de Warhol. Il n’en reste pas moins que les techniques d’appropriation de la contre-culture occidentale peuvent clairement être qualifiées de pratiques dérobant à l’Occident (Stealing from the West). Il s’agissait de tentatives tactiques et stratégiques visant à ébranler, saper et détruire la culture bourgeoise occidentale en s’attaquant à son noyau idéologique fondé sur les notions de propriété, d’auctorialité, d’individualité et de subjectivité.

Certains groupes comme les Lettristes (et plus tard les néoïstes et les activistes radicaux d’Internet) voyaient cela comme un élan révolutionnaire, sans autre contrainte peut-être que l’humour. D’autres, comme le punk version McLaren, étaient à la fois révolutionnaires et le produit autoproclamé des industries créatives (comme La Grande Escroquerie du Rock’n’roll). D’autres encore, tel·les que les militant·es de l’art communautaire, de la culture libre ou du copyleft, ont emprunté la voie réformiste plutôt que révolutionnaire. L’appropriation peut aussi être réactionnaire, voire fasciste. Cela vaut également pour les pratiques d’appropriation disruptives ou révolutionnaires. Un exemple actuel serait la culture du mème de l’alt-right. L’alt-right, le néoïsme, la culture punk et le Lettrisme sont élaborés à partir d’une même interprétation de « la politique en aval de la culture », pour citer Andrew Breitbart, le fondateur de Breitbart News. Tous ces mouvements sont caractérisés par leurs ambitions militantes en faveur du « Search & Destroy » envers la culture établie, pour reprendre le zine punk iconique de Val Vale, en référence au titre d’Iggy Pop.

Le pouvoir, angle mort de l’appropriation (totale)

L’appropriation est reconnue comme une arme anti-hégémonique des pauvres gens contre l’aliénation du pouvoir central. Ce qui en fait une pratique populiste, avec tout ce qui en découle. On trouve une analyse culturelle préliminaire du populisme dans la lecture que fait Mikhaïl Bakhtine du carnaval médiéval. Dans l’interprétation de Bakhtine par Julia Kristeva, l’intertextualité et l’appropriation subversive des codes équivalent à une « révolution dans le langage poétique ». (Il est à noter que Kristeva prit ses distances quant aux applications littérales de sa poétique lorsqu’elle fût interrogée à propros de l’autrice allemande Helene Hegemann et de son plagiat « intertextuel » des posts du blogueur Airen.)

En comparaison de l’oeuvre actuelle de Richard Prince, le rapport de force entre Hegemann et Airen était plutôt équilibré. Aujourd’hui, Prince ne « s’approprie » plus les campagnes publicitaires de Marlboro comme il le faisait dans les années 1980, mais les posts Instagram de personnes ordinaires, les revendant 100 000 $ chacun. On pourrait le considérer comme de l’exploitation, mais cela demeure un exemple d’appropriation en tant qu’acte individuel. Une anecdote personnelle pourrait illustrer ce qui peut se produire lorsque des institutions commencent à pratiquer une appropriation « subversive ». En 2005, le Lentos, un important musée d’art contemporain à Linz en Autriche, a organisé une exposition Just Do It — The Subversion of signs from Marcel Duchamp to Prada Meinhof. Plutôt qu’un catalogue conventionnel, l’exposition était accompagnée d’un livre dont le contenu est issu d’appropriations par les curateurs, des prélèvements et des plagiats à partir de sources diverses — livres, essais, articles.

Aucun·e des auteurices ou des sources originales n’étaient crédité·es. Cependant, le colophon mentionnait quand même le musée et les trois commissaires comme auteurs, et la publication était disponible seulement sous forme imprimée au prix de 22 euros. Il se trouve que j’ai été l’un des auteurices à se faire approprier. Le manuscrit d’une conférence que j’ai donnée dans une bibliothèque publique sur l’opensource, le copyleft et l’open content, publié à l’origine sur la page d’accueil de la bibliothèque, s’est ensuite retrouvé complètement intégré dans plus de 20 pages du livre du Lentos Museum. À cette époque, j’étais au chômage, vivais des allocations et avais à peine assez d’argent pour acheter ce livre. (Un·e autre auteurice « invité·e » pour l’ouvrage était Inke Arns, commissaire et directrice artistique du HMKV à Dortmund, qui avait fait la déclaration suivante sur la question : https://www.mail-archive.com/nettime-l@bbs.thing.net/msg02876.html.)

C’était ma première expérience personnelle des rapports de pouvoir en jeu dans l’appropriation, un aspect peu exploré dans les discussions qui se sont tenues jusque-là. Il serait aisé de critiquer l’essentialisme des débats actuels sur l’« appropriation culturelle » (dont c’est à juste titre le risque principal). Pourtant, ces débats mettent sensiblement en avant ce qu’étaient les angles morts de notre compréhension des dynamiques de pouvoir de l’appropriation. Les exemples du Lentos et de Richard Prince suggèrent d’élargir cette critique de l’« appropriation culturelle » vers une critique intersectionnelle qui inclut les enjeux de culture, de race, mais également, et non des moindres, de classe, de genre, d’orientation sexuelle, et ceux autour du handicap.

Vers une critique totale de l’appropriation qui doit être une critique de l’« appropriation »

Une telle critique sera difficile car elle ne ciblera pas seulement, disons, le blackface dans les célébrations de Noël aux Pays-Bas, mais aussi celui pratiqué au début du XIXe par les dadaïstes au Cabaret Voltaire lorsqu’iels performaient des « musiques et danses nègres » tout en portant des masques pseudo-africains. Si cette critique est totale, elle ne doit pas s’arrêter à elle-même. Ainsi, celle-ci doit prendre en compte le mot « appropriation » lui-même, un mot qui suggère, par induction, que la culture est une propriété au sens d’une marchandise. Autrement dit, la dialectique de la critique de l’appropriation renforce une conception capitaliste et économique foncièrement occidentale de la propriété et de la territorialité ; surtout si les ressources appropriées — des informations, des signes — ne constituent pas une ressource rare. Si une leçon devait être tirée des pratiques d’appropriation subversives, c’est bien la critique de la propriété. Leur histoire, comme je l’ai esquissée à l’instant, pourrait bien être en grande partie occidentale. Cependant, les formes d’appropriation les plus abouties que je vois passer aujourd’hui viennent d’ailleurs, de zones moins étouffées par des régimes de propriété intellectuelle répressifs. Prenez par exemple le partage via clés USB de contenus populaires sous la forme de « colis hebdomadaires » dans quasiment tout Cuba, les serveurs d’e-books en Russie, les marchés de matériel électronique en Afrique de l’Ouest, le design produit shanzhai en Chine, ou encore la pratique de Clara aux Philippines.

Finalement, il n’y a pas de réponse mais que des questions : comment tenir compte du pouvoir dans ces pratiques sans tomber dans l’essentialisme ? Comment sort-on de ce bordel ?

Colophon

La collection Positions d’éditeur·ices a pour objectif de visibiliser les pratiques éditoriales que nous estimons et dont nous nous sentons proches. Chaque numéro constitue une prise de position, un outil théorique et critique tant sur la production et la circulation des formes imprimées que sur leur appréhension par les communautés dont elles sont issues. Nous cherchons ainsi à dresser le paysage des pratiques qui nous entourent et à nous y insérer par la mise en acte de ce qu’elles proposent.

La collection Positions d’éditeur·ices représente pour nous un espace persistant de construction et d’expérimentation entretenant des liens ténus avec le reste de la structure. Cet espace, libre des contraintes économiques et logistiques régissant habituellement l’édition traditionnelle, est un laboratoire dont les tentatives et recherches infusent dans nos autres projets éditoriaux. Cette édition en est l’un des témoignages.

La version originale de La Morale de la Xerox — écrite puis publiée en 2017 pour la première fois par Florian Cramer et Clara Lobregat Balaguer — présente plusieurs enjeux : en plus de cette thématique principale de l’appropriation culturelle, le texte aborde des notions qu’il est nécessaire de penser aujourd’hui collectivement. Ce texte invite à la discussion.

La Morale de la Xerox a été réalisée collectivement : sa traduction ainsi que son principe de maquette ont été pensés lors de sept ateliers ouverts à toustes s’étant déroulés de mars à juin 2023 à la Galerie municipale Jean-Collet de Vitry-sur-Seine et aux Beaux-Arts de Paris. Chaque phrase, chaque mot résulte d’une discussion menée ensemble dans un cadre imaginé avec le concours des participant·es aux ateliers. Il y eut autant de joyeuses ententes que de frictions ; le texte appelait à cela. Ainsi, vous trouverez dans cette publication un bilan de nos compromis et de nos partis pris.

Pour faciliter le travail collaboratif et l’édition de cette traduction, nous avons développé pour l’occasion un logiciel dédié à l’édition de traductions collectives : Padatrad. Ce logiciel est libre et disponible en ligne via notre GitLab. Il permet notamment à plusieurs variantes d’une même traduction de coexister. Au format papier, cette traduction se fige sur l’une des combinatoires possibles ; au format numérique, le texte reste mouvant et au plus proche de nos réflexions communes.

Colophon

Traduction : Les traducteur·ices de La morale de la Xerox.

Traduit par Julien, Caroline D., Yaëlle, France, Patrice, Palmyre, Nathalie, Taton, Agathe, Signe, Laetitia, Mathilde, Richard, Lucie, Anne, Caroline R..

Titre original : The Morale of the Xerox.

Publication originale en 2017 par Autoédité, Cologne.

Paru dans la collection Positions d’éditeurices.

Relecture par Chloé Bonnier.

Publié sous licence CC BY-NC-SA.

Version imprimeur

Une version papier de La morale de la Xerox, mise en page avec Padatrad et imprimée en Offset (presse Heildelberg GTO 46 de l'Association Presse offset) sur Cyclus offset 190 g/m², Cyclus offset 100 g/m² en 550 exemplaires lors du premier tirage par Association Presse Offset, (26, rue du Dr Potain, 75019 Paris), reliée en piqûre à cheval, et distribuée par Paon Serendip est parue en janvier 2024 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-414-9.

Cette version a été composée par Association Presse Offset, Roman Seban, Les traducteur·ices de La morale de la Xerox, Burn~Août en Americaine, Baskervvol Base (Bye Bye Binary et al.), Goozette (Madeleine Barbaroux, Alexandra Lambert), Instrument Serif (Rodrigo Fuenzalida, Jordan Egstad), Thestral (Thestral), Mazius Display (Alberto Casagrande), Phospène (Jeanne Saliou) et Version.

Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.

Versions A4, A5 et A5 imposée

Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.

La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.

Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc avec Pandoc.