Table des matières

Du salaire pour nos transitions

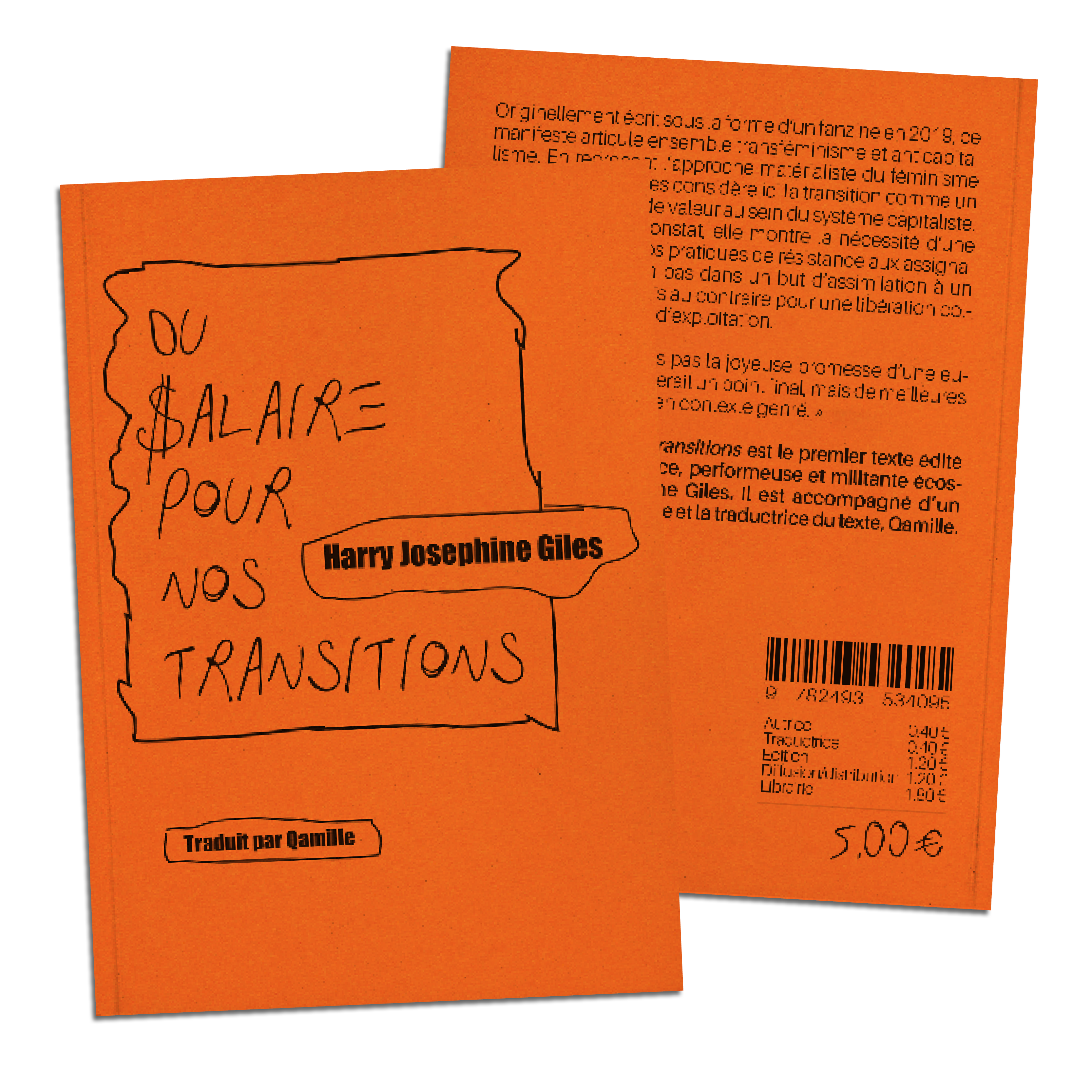

Du salaire pour nos transitions est le premier texte édité en français de l’autrice, performeuse, et militante écossaise Harry Josephine Giles. Originellement écrit sous la forme d’un fanzine en 2019, ce court texte est un manifeste important qui donne de nombreux outils pour articuler ensemble transféminisme, anticapitalisme et reproduction sociale. En reprenant les jalons théoriques des féministes matérialistes qui ont revendiqué un salaire pour le travail domestique, Giles considère ici la transition comme un travail productif de valeur au sein du système capitaliste.

Texte intégral

Ce PDF a été mis à jour le 21/11/24 à 14 h 56.

Du salaire pour nos transitions

Ils disent que c’est du genre. Nous disons que c’est du travail non payé. Ils appellent ça perversion. Nous appelons ça absentéisme. Chaque meurtre est un accident du travail. La transsexualité et la cissexualité sont toutes deux des conditions de travail… Mais la transition est le contrôle de la production par les travailleur·ses, pas la fin du travail. Vous voulez plus de genre ? Donnez plus d’argent. Rien ne sera plus puissant pour détruire les vertus guérisseuses d’une transition. Névroses, suicides, désexualisation : maladies du travail des trans.

La transition est un travail. La transition est le travail qui accouche continuellement du genre, qui produit des vies genrées vivables dans des conditions intolérables. Et l’espace de travail du genre, comme tous les espaces de travail, est insupportable, sauf à passer par l’oubli de soi, l’épuisement, les mensonges, les étincelles de satisfaction parsemées entre le lundi et le samedi, l’aliénation et le travail sans fin.

Nous apprenons des techniques d’habillement en autodidacte, par l’intermédiaire de tutos en ligne et de conversations murmurées. Nous écrivons des posts longs comme des dissertations sur des forums d’autosoutien pour détailler nos régimes d’automédication hormonale. Nous commandons de multiples binders et culottes gaff chez les exploiteur·ses de la vente en ligne et retournons les achats avant que quiconque ne remarque la manoeuvre. Nous travaillons des heures durant devant notre miroir pour amener dans les lieux de travail « inclusifs » un genre qui puisse être nommé, respecté, classé en pronoms, exhibé devant les ateliers de diversité. Nous craquons des fumigènes à des obsèques. Nous tenons nos amant·es contre nous, la nuit, quand iels ne peuvent pas dormir. Nous enseignons nos parcours de soin à nos docteur·es et faisons semblant d’écouter quand iels nous régurgitent les connaissances que nous leur avons imparties. Nous tweetons des messages en soutien aux stratégies de validation libérales manigancées par nos n+1 pour assurer notre participation docile au travail, au foyer, à la famille nucléaire. Nous performons la raison et la tolérance, nous absorbons la haine et la honte de nos ennems, nous servons de décharge à toute l’anxiété sexuelle et l’horreur de genre d’une société rendue malade par ses propres créations. Nous sommes les travailleur·ses du sexe. (Dépénalisation, maintenant !) Nous fabriquons votre divertissement, votre nourriture, vos ordinateurs, vos trousses de soin, vos sites internet, votre système éducatif, votre savoir, vos jeux, votre ville.

Marqué·es par le capitalisme comme celleux qui ont et trop de genre, et pas assez, nous travaillons une deuxième, une troisième, une quatrième journée, pour acquérir les ressources nécessaires à la production de nos genres, pour produire des genres auxquels nous survivront sous le capitalisme, encore un an au moins. Et plus encore : nous qui avons été produit·es par le capitalisme, son travail genré et sa division cishétéropatriarcale en classes de sexe, nous qui avons été recraché·es par le capitalisme sous la forme d’une externalité de genre non chiffrée, nous travaillons à la production même du genre dont le capitalisme a besoin pour subsister. Vous vivez au sein de notre travail.

Notre travail de soin n’est pas payé. Notre expertise médicale n’est pas payée. Notre production de genre n’est pas payée. Notre militantisme n’est pas payé. Notre formation n’est pas payée. Nos groupes de parole ne sont pas payés. Notre enseignement n’est pas payé. Notre écriture n’est pas payée. Nous sommes dans la pauvreté. Et c’est pourquoi aujourd’hui, au moment même où nos genres commencent à être renaturalisés par le capitalisme néolibéral, alors que l’État nous offre une misère pour subvenir à nos besoins de santé, nous exigeons non seulement les soins gratuits, non seulement une place au travail, non seulement des dommages et intérêts : nous exigeons un salaire pour nos transitions.

La transition est un travail

Quand une personne trans au Royaume-Uni cherche à être soutenue dans sa transition par le système de santé britannique, elle intègre un espace de travail où elle est abusée, surveillée, opprimée et exploitée, où elle réalise une quantité infinie de travail sans jamais en recevoir le salaire. Le capitalisme libéral voudrait faire de nos transitions des produits que nous achetons en tant que consommateur·ices individueu·les, ou des traitements que nous recevons en tant que patient·es individueu·les, mais dans les faits, une transition en contexte capitaliste est une marchandise que nous travaillons avec d’autres à produire, un processus duquel est extraite une plus-value permettant l’accumulation de capital entre les mains des patrons et un processus au cours duquel tout le monde est payé, sauf nous.

La·e généraliste que nous persuadons de nous référer à la clinique spécialisée dans les transitions de genre est payé·e pour que nous l’éduquions, mais nous ne sommes pas payé·es comme enseignant·es. Pendant deux ans, nous pansons nos blessures et celles de nos proches dans l’attente du rendez-vous, mais nous ne sommes pas payé·es comme infirmier·es. Quand nous rencontrons enfin la·e psychiatre de la clinique, nous devons répéter puis représenter, dans le théâtre de son cabinet, une histoire suffisamment crédible pour être jugé·es dignes de traitement— mais nous ne sommes pas payé·es comme acteur·ices. Quand la·e psychiatre produit un diagnostic qui est converti en ordonnance, nous ne sommes pas reconnu·es comme co-travailleur·ses dans ce processus de production. Quand nous modelons la matière première de nos corps, nous ne sommes pas payé·es comme chirurgie n·nes, mais nos chirurgie n·nes seront payé·es une somme considérable par l’État pour produire ces effets qu’iels gardent jalousement. Le capital de la transition emprunte un circuit complexe entre sphères publique et privée, dissimulant comment, et chez qui, il s’accumule. Dans les pays qu’on appelle sociaux-démocrates, la richesse contrôlée par l’État est distribuée de manière pyramidale entre des institutions étatiques, sous la supervision de hauts cadres qui contrôlent l’inégalité d’accès aux ressources ainsi que l’exploitation des travailleur·ses trans. Au fil de la néolibéralisation de ces États, leurs « services publics » deviennent des masques derrière lesquels la richesse étatique est livrée en mains privées, par la sous-traitance. Même dans le modèle caritatif, les liquidités nécessaires sont obtenues par le travail trans, sous la forme de cagnottes en ligne et de collectes en manif, puis livrées une fois de plus aux mains des profiteur·ses et accumulateur·ices de capital afin d’obtenir les outils de transition.

Quel que soit le processus, ce sont toujours les personnes trans qui font le plus de travail pour la moindre paie — et généralement pas de paie du tout. À chaque étape du processus officiel permettant de transitionner, c’est nous qui faisons le travail de recherche et de défense de nos genres afin que d’autres puissent être payé·es à nous contredire. C’est ainsi que le gatekeeping psychiatrique crée un marché gris pour les ordonnances (de la part de médecins privé·es) et les hormones (de la part de chimistes en ligne) ; et que les personnes trans sont forcé·es à passer par le chas de l’aiguille psychiatrique, ce qui assure l’existence d’une force de travail trans plus vulnérable et plus exploitable. Chaque étape de ce processus est surveillée : les frontières du genre créent une pénurie — artificielle — de travail et de soin, si bien que la plue-value peut être extraite plus facilement, le capital mieux accumulé et la socialisation de la transition mieux empêchée. Mais le communisme du genre est en route. Parce que nous affirmons la perspective matérialiste : la personne trans en contexte capitaliste n’est pas un·e acheteur·se ou un·e patient·e, mais un·e co-travailleur·se produisant sa transition avec d’autres co-travailleur·ses dans un espace de travail du genre qui est à la fois stratifié selon le salaire, managé avec mépris et fliqué avec obstination. Le but de cette perspective n’est pas seulement de pouvoir exiger un salaire pour nos transitions, mais aussi de rendre possible l’organisation qui abolira le travail et la transition en tant que tel. La transition payée n’est qu’une revendication transitoire.

Le système de soin capitaliste, validiste et raciste n’est bien sûr pas le seul espace de travail, ni même l’espace primaire ou le plus exemplaire dans lequel les transitions sont produites et où le travail trans est exploité. C’est un fait que la plupart des transitions débordent du système de soin officiel. Partout où il y a des personnes trans, il y a des gens qui produisent des transitions de manière collective. Dans les communautés trans, nous nous enseignons mutuellement les talents de l’habillement, de la voix, des gestes, des modifications corporelles et de l’imagination de soi qui sont essentiels à des vies trans vivables. Nous distribuons des hormones. Nous nous rasons les cheveux entre potes. Nous partageons les ressources nécessaires à notre éducation collective. Nous formons des familles choisies dans lesquelles la vie trans peut être reproduite, dans lesquelles nous mettons en commun les ressources qui nous viennent des petits boulots, du vol, du travail du sexe et du travail salarié pour permettre à la vie trans de subsister. Nous encourageons des pratiques anticapitalistes, antiracistes et abolitionnistes révolutionnaires dans le cadre d’une résistance collective au genre raciste, sexiste, validiste et capitaliste. Ici, le travail de la transition prend place simultanément dans des espaces de travail communautaires et capitalistes qui se chevauchent et entre lesquels circulent ressources financières et reproduction sociale. De telles cultures trans fleurissent partout où les personnes trans sont exclues du système de santé officiel et de l’espace de travail officiel et, en conséquence, ce travail est souvent réalisé par les personnes racisées, les personnes handicapées, les subalternes du capitalisme. Cela signifie que le capitalisme racial cherche aussi à extraire de la plus-value de ces cultures. Par exemple, la culture nord-américaine des ballrooms de l‘Île de la Tortue sous occupation — aussi connue sous le nom d’Amérique du Nord — construite et travaillée par des personnes queers, trans et genderfluid racisées, vint à la connaissance du grand (et blanc) public par des processus de marchandisation, de documentation et de théorisation exploitant le travail trans. Au cours de tels processus, les compétences et l’esthétique qui collectivisent la transition sont abstraites de leur base matérielle, aliénées de leur contexte social trans au profit d’autres personnes et exploitées par des pop-stars, réalisateur·ices et universitaires en un écrasant processus d’accumulation de capital. Des générations d’artistes et de théoricie n·nes blanc·hes bourgeois·ses continuent d’accumuler du capital sur le dos des travailleur·ses trans racisé·es, payant seulement des miettes en échange — quand iels payent. Et pourtant, face à ces dynamiques, le travail collectif trans continue à opposer son extravagante menace : la culture trans change, grandit, s’acharne, persiste, résiste. Le travail trans circule ainsi entre les espaces de travail et est à la fois collectivisé et exploité dans la production de la transition. Mais les personnes trans sont aussi toujours en train de travailler individuellement et collectivement au sein de la famille et de tous les autres espaces de travail afin de produire leurs transitions, parce que la transition elle-même est le présupposé nécessaire ainsi que le résultat des relations de production capitalistes, racistes, validistes et hétéropatriarcales. La famille genrée est le système de division et d’exploitation du travail qui reproduit les corps individualisés pour que puisse en être exploité le maximum de travail salarié — un mécanisme nécessaire au capitalisme qui écrase la reproduction, l’organisation et la dissidence collectives des travailleur·ses par l’atomisation des subjectivités et le contrôle coercitif des frontières de la maison familiale. Le genre est le système de management des travailleur·ses essentiel au capitalisme, la famille est son service des Ressources Humaines, et la police n’est jamais loin. La production d’individu·es genré·es présuppose et produit, à titre d’externalités, à la fois des raté·es du genre et des excès de genre : les personnes trans. La transition émerge ainsi comme la seule forme de vie possible sous le capitalisme. Les personnes trans sont par définition celleux dont l’exclusion forcée dessine les limites du système fermé famille-capital, et la transition en contexte capitaliste est le processus qui répare suffisamment le corps et l’être trans pour qu’il fonctionne au sein de la famille et de l’espace de travail. Et pour aller plus loin : nous, qui sommes l’extérieur constitutif de la famille capitaliste, produisons le genre par notre travail, le plus souvent racisé et handicapé, sous le management brutal des hommes cishet et de leurs ardent·es subordonné·es. Ainsi, la transition, comme tout travail, est à la fois la condition essentielle et le lieu de la résistance collective au capitalisme. Quand, en tant que travailleur·ses, nous nous saisissons des moyens de production de notre genre, nous luttons pour une transition au-delà du capital et pour des relations au-delà de la famille. Quand la transition est arrachée à l’administration, l’exploitation et la tutelle des institutions du système de santé, elle émerge comme une forme de résistance collective. De ce point de vue, le genre sain est un fantasme fasciste, biologique, dont le rôle (dans la tête des exploiteur·ses et des idiot·es utiles) est la dissimulation des conditions et des fonctions sociales de la transition. Nous assumons une transitude qui rend le genre malade : la transition, dans cette forme développée, c’est la protestation de la vie contre le capital, c’est, pour les humain·es, une force productrice révolutionnaire. Le travail trans exploité prolifère dans la famille et les autres espaces de travail : le coming-out, les badges à pronoms, le temps passé devant le miroir, les annonces au bureau, les vacances en famille, les mises à jour administratives, les célébrations religieuses. Et le travail trans collectivisé prolifère dans les réunions, les sites internet, les manifs et les boîtes de nuit : quand on danse, quand on soigne, quand on aime, quand on gratte la thune, quand on apprend, quand on crée, quand on change, quand on partage, quand on galère, quand on transitionne. Quand le travail de la transition est surveillé et exploité, il est, comme tout travail, écrasant, ennuyeux et coûteux — il épuise la vie trans en un travail mort, il consume la force productrice révolutionnaire de la transition dans les multiples journées de travail requises pour survivre quand on est trans sous le capitalisme. La revendication d’un salaire pour la transition vient de cette position d’épuisement et d’injustice : nous demandons compensation. Au contraire, là où le travail de la transition est collectivisé, il commence à remplir son rôle social nécessairement révolutionnaire en tant que présupposition, produit et négation du capitalisme : quand nous transitionnons ensemble, le genre est une joie plus qu’un travail. Nous exigeons du salaire pour nos transitions afin de pouvoir travailler ensemble vers cet horizon collectif.

Solidarité trans-travail

Nous ne prétendons pas que toutes les transitions sont égales, ni que toute transition peut être comprise suivant le modèle de la relation du travail salarié. En revanche, nous soutenons que la perspective de la transition comme travail, la transition comme présupposition, produit et négation du genre capitaliste, est une analyse de la transition telle qu’elle apparaît sous le règne du capitalisme impérial, qui trouve son origine dans les États coloniaux européens. Mais ce que nous affirmons, c’est que la perspective exigeant un salaire pour la transition est une perspective qui permet de construire des solidarités entre espaces de travail et transitions. En effet, de même que la·e capitaliste possédant une plateforme digitale prétend que son livreur est un autoentrepreneur « partenaire », de manière à dissimuler son véritable statut de travailleur néoféodal contraint de payer un loyer à sa·on patron·e pour accéder à ses moyens de production, de même certaines transitions sont valorisées en contexte capitaliste comme expressions d’autoréalisation individuelle, de manière à dissimuler le rôle de la personne trans comme travailleur·se au sein de l’espace de travail du genre capitaliste. Ainsi, certaines personnes trans se voient accorder des chirurgies de luxe, des unes en papier glacé, des tribunes dans des journaux transmisogynes, un salaire pour leur boulot de flics et de managers des transitions — précisément dans le but que soient refusées à d’autres leurs transitions, et à toutes les personnes trans leur subjectivité révolutionnaire. Celleux qui encourent ce refus sont en général celleux dont le genre est racisé, handicapé, colonisé ou autrement exclu du système de genre capitaliste. Le fait de cacher que la transition remplit une fonction de travail est un mécanisme de défense du capitalisme contre le communisme du genre. Au contraire, la vision matérialiste de la transition ouvre le champ de ce qui compte comme transition par principe de solidarité prolétaire.

La revendication d’un salaire pour la transition doit lutter contre cette stratification de l’espace de travail du genre en répétant que le salaire est dû à toutes les personnes trans et toutes les transitions, y compris lorsqu’elles prennent des formes au-delà des termes « travail » et « transition », au point que les termes euxmêmes s’effritent. Le travail salarié et la transition sont produits par des logiques capitalistes coloniales : c’est lorsque la transition en contexte capitaliste est reconnue comme travail que les possibilités de transition en deçà, au-delà, contre, à travers et après le capitalisme s’ouvrent vers l’horizon collectif et le dépassent.

Le salaire de la transition est ainsi une revendication décoloniale qui refuse la perspective limitée selon laquelle seules certaines formes coloniales de travail, d’organisation et de transition sont dotées d’une subjectivité révolutionnaire. Nous exigeons la fin immédiate de toute occupation des terres indigènes et du vol de leurs ressources, et nous exigeons des réparations pour assurer la surjouie de tous·tes celleux dont les genres et transitions sont des résurgences anticoloniales. Nous exigeons des dédommagements permanents en échange de l’injuste travail que toutes les personnes trans de couleur et que toutes les femmes de couleur réalisent dans et contre la production des systèmes de genre coloniaux et capitalistes. Nous exigeons de la part des États impériaux une paye constante en échange du travail des activistes qui défont les lois coloniales extractivistes régulant le genre et la sexualité dans le cadre de la mondialisation du capitalisme impérial.

Et le salaire de la transition est une revendication handi et neurodivergente. En échange du travail fourni pour devenir des corps et des esprits compatibles avec les diktats du capitalisme cishétéropatriarcal, nous exigeons paiement, et nous exigeons une compensation pour les travailleur·ses en dédommagement des injustices qui, depuis le temps passé à travailler dans l’utérus, nous ont été infligées par le capitalisme et ont été transformées par le capitalisme en handicaps. D’abord le capitalisme fait de nous des handicapé·es, soit en marquant nos corps comme incapables de produire de la valeur, soit en épuisant nos corps jusqu’à ce que toute valeur en soit extraite ; puis le capitalisme exige que nous autres, les handicapé·es, travaillions deux fois plus dur pour survivre. Payez-nous ! D’abord le capitalisme nous dégenre et nous désexualise en tant qu’handicapé·es, puis il exige que nous autres, les handicapé·es, travaillions deux fois plus dur pour avoir des genres et des sexualités, que ce soit sur des apps de rencontre, dans les cabinets de monstruosités de la téléréalité, aux bars à maquillage des grands magasins ou à la promotion photographique de la diversité — tout ça pour retrouver des corps auxquels on peut accorder de la valeur.

Payez-nous ! afin que nous puissions mettre fin à l’aliénation de nos corps nécessaire à la production de toute valeur. Plus encore, il ressort du « Ain’t I a woman ? » de Sojourner Truth et du « On ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir que toutes les femmes travaillent pour être des femmes, et ce travail est aussi le travail de la transition. Cela ne signifie pas qu’il existe un état de nature prégenré à partir duquel les femmes travailleraient à être des femmes, ni que la différence marquée entre la classe des « personnes trans » et celle des « femmes », avec tous leurs chevauchements, est inconsistante, mais simplement que toute féminité est un travail aliéné au service d’un autre, que tout genre est toujours suspect. Transitionner, ce n’est pas passer d’un point fixe à un autre, ni devenir le genre que l’on était depuis toujours, mais plutôt s’engager, avec une autonomie incertaine et une incarnation conflictuelle, dans le travail interminable d’être genré. Ainsi, nous ne cherchons pas la joyeuse promesse d’une euphorie de genre qui serait un point final, mais de meilleures conditions de travail en contexte genré. C’est pourquoi nous appelons toutes les femmes à nous rejoindre dans notre lutte pour le salaire de la transition, et à prendre leur part du butin.

Ces solidarités doivent prendre en compte les diverses conditions dans lesquelles travaillent différentes personnes trans, et la lutte pour le salaire de la transition est une lutte qui vise à exposer de multiples ontologies de travail et de libération. Le salaire de la transition n’est pas la perspective universelle dans laquelle toutes les transitions devraient être englobées, mais une perspective révolutionnaire qui vise l’expansion de la catégorie transition, l’épanouissement révolutionnaire de tous·tes

Le salaire contre la transition

Que notre propos soit clair : nous exigeons un salairepour nos transitions parce qu’il s’agit de l’exigence par laquelle s’achève notre nature et commence notre lutte, parce que le simple fait de vouloir un salaire pour la transition signifie que nous refusons que la transition soit l’expression de notre nature, que nous refusons précisément le rôle étroit auquel voudrait nous réduire le capitalisme. Quand nous luttons pour le salaire, nous luttons d’une manière claire et directe contre notre rôle social, avec notre rôle social pour arme. Le salaire de la transition est une revendication révolutionnaire, non parce qu’elle détruit le capitalisme à elle seule, mais parce qu’elle attaque le capital et le force à restructurer les relations sociales en des termes qui nous sont plus favorables et qui sont donc plus favorables à l’unité de la classe. En fait, exiger un salaire pour transitionner ne signifie pas que si nous sommes payé·es, nous continuerons à le faire. Cela veut dire exactement le contraire. Exiger le salaire de la transition, c’est rendre visible le fait que nos esprits, nos corps et nos émotions ont tous été déformés par l’exercice d’une fonction précise, pour servir cette même fonction, puis nous ont été renvoyés sous la forme de modèles auxquels nous devrions tous·tes nous conformer si nous voulons être accepté·es dans cette société. Le salaire de la transition n’est qu’un début, mais son message est clair : à partir de maintenant, iels vont devoir nous payer, parce qu’en tant que personnes trans, nous ne garantissons plus rien. Nous voulons appeler travail ce qui est travail afin qu’au bout du compte, nous puissions redécouvrir ce qu’est l’amour et créer ces genres qui seront nôtres que nous n’avons jamais connus. trans de base afin que des transitions heureuses Et ainsi, nous n’exigeons pas seulement un revenu puissent être obtenues dans les limites fixées par une économie solide, mais aussi la mise en commun pleine et entière du travail trans. Se contenter de voir le salaire de la transition comme une chose plutôt que comme une perspective revient à détacher le résultat final de notre lutte de la lutte elle-même, et à passer à côté de son sens : la démystification et la subversion du rôle auquel les personnes trans ont été confinées dans la société capitaliste. Nous ne ferons pas don de nos transitions à l’État, nous volerons à l’État nos transitions. Le travail de la transition est le travail de la lutte des classes, et seules les actions de solidarité qui forment une conscience de classe révolutionnaire peuvent faire advenir l’abolition de cette classe.

Si l’appel au salaire pour la transition est un appel à l’abolition du genre, il est aussi et tout autant un appel à la collectivisation du genre. Nous luttons pour abolir le capitalisme, car c’est lui qui produit la « transition » telle que nous la connaissons, et dans cette lutte, nous collectivisons la transition jusqu’à ce qu’elle en devienne méconnaissable. Oui, en tant que trans identifié·es comme trans, nous devrions d’abord saisir que la transition, comme le lesbianisme, est une catégorie de comportement possible seulement dans une société sexiste. Mais l’abolition du genre n’est pas une menace eugéniste détruisant la possibilité d’une incarnation trans : c’est plutôt un horizon commun, toujours insaisissable, sur lequel nous pouvons voir le libre jeu des hormones, chirurgies, rôles et modifications, un horizon sur lequel la transition n’est plus une propriété des seules personnes trans et le genre n’est plus une propriété des seules femmes, et sur un tel horizon s’évanouissent à la fois la féminité et la transition.

Quand la personne trans est payée pour le travail d’être au monde avec son genre, quand les fluctuations ordinaires et extraordinaires de l’être-genré·e sont célébrées et soutenues, quand le soin est gratuitement et librement accessible et que son travail est payé, quand des genres nombreux et dissidents sont rendus possibles par les valeurs jumelles de la collectivisation et de l’autonomie dans une société libérée, quand il n’y a pas de police et pas de prison, quand il n’y a pas de psychiatres et pas de frontières, quand il n’y a pas d’accumulation du capital, quand la responsabilité du soin des jeunes, des vieilles et de tous·tes celleux entre les deux est collective, quand l’éducation est désinstitutionnalisée et dure toute la vie, quand tout le monde est scientifique et soignant·es et docteur·e, quand nous prenons la pleine responsabilité de la création permanente et mutuelle de nos êtres — dans de telles conditions, ce que nous connaissons sous le nom de transition est complètement transformé.

La grève trans

revendication du salaire pour la transition peut mettre Quelles sont les formes de lutte des classes que la en place ? Certes, nous sommes une force de travail fragmentée et sans reconnaissance : l’archétype du précariat invisibilisé, rétif à toute forme d’organisation « traditionnelle » des travailleur·ses, rétif au syndicat centré sur le lieu de travail et aux négociateur·ices rémunéré·es pour traquer le compromis. Mais, bien sûr, ce sont les précaires qui ont le moins à perdre, qui résistent le mieux à l’incorporation dans les mécanismes du capital et dont le pouvoir sauvage recrée les conditions du travail en tant que tel. Les personnes trans ont ainsi besoin d’une pleine participation dans un grand syndicat et, sur le chemin qui mène à la grève générale, nous pouvons arracher de nombreuses victoires. Nous sabotons nos espaces de travail quand nous écrivons, au fond des monopoles des réseaux sociaux, des lignes de code ouvrant la porte à des hacker·ses genderfuck qui entrent et piratent les données compromettantes de millionnaires du pétrole. Nous volons nos patron·es quand nous imprimons des zines transféministes par milliers sur les budgets imprimante de nos jobs d’assistant·e pédagogique payés à l’heure. Nous réalisons des grèves atomisées quand nos corps rétifs, qui ne passent pas, pénétrent des espaces activistes en proie à des luttes internes pour contraindre nos camarades à se confronter à la normativité de genre qui constitue leur temporaire solidarité. Nous opérons des débrayages du genre avec nos lèvres barrées de rouge à lèvres volé à l’étalage et nos ongles plongés dans des bouteilles à deux balles de vernis toxique : je suis jol maintenant ? Nous mettons en commun nos industries quand nous tirons ce que nous pouvons des stratégies limitées du collaboratif, du collectif, de la négociation syndicale et reversons dans la bataille les ressources ainsi gagnées. Nous nous aimons quand nous créons de nouvelles parentèles dans et contre la fournaise de la famille, quand nous collectivisons l’éducation de nos enfants outre-biologiques pour en faire le bataillon à venir de la lutte révolutionnaire : puissent-iels nous détruire, et vous avec. Le travail du salaire de la transition a déjà commencé. Par ces mots, nous reconnaissons le travail déjà engagé et le travail à venir : emmêler, démêler, formuler, reformuler les possibilités de vies trans vivables. Oui, nous exigeons un paiement immédiat, de la part de l’État, pour le travail permanent d’être trans : c’est la première et la moindre de nos demandes. Le salaire de la transition, c’est à chaque fois que des personnes trans s’emparent de ressources et les partagent, quand la responsabilité collective de la reproduction de la vie trans est assumée, quand la transition est collectivisée. Quand nous commettons des braquages à main armée pour financer nos chirurgies, c’est le salaire de la transition. Quand les artistes drag forment un syndicat, c’est le salaire de la transition. Quand nous distribuons des hormones obtenues sur le marché gris en pleine gender reveal party, c’est le salaire de la transition. Quand nous prenons des congés maladie pour rester au lit à chialer en regardant des tutos maquillage, c’est le salaire de la transition. Quand nous nous organisons pour mettre en commun le soin, c’est le salaire de la transition. Quand nous nous accrochons à un boulot jusqu’à la date exacte de notre opération, pour prendre les trois mois de congés maladie et démissionner après, c’est le salaire de la transition, et nous exigeons cette paie pour toutes les personnes trans quelle que soit leur position vis-à-vis du marché de l’emploi. Quand nous saisissons les propriétés immobilières de la classe dominante européenne et les mettons entre les mains des indigènes internationaux, c’est le salaire de la transition. Quand nous collectivisons les fonds de solidarité, c’est le salaire de la transition. Quand nous achetons tous les livres jamais publiés par des femmes trans de couleur pour nos bibliothèques universitaires, c’est le salaire de la transition. Quand nous rackettons les riches pour payer des fauteuils roulants, c’est le salaire de la transition. Quand nous construisons une maison où pourra vivre n’importe quelle personne trans, c’est le salaire de la transition. Où que les personnes trans s’organisent ensemble pour redistribuer des ressources, iels entreprennent la collectivisation en cours du genre, et nous exigeons maintenant un salaire pour le travail de la transition afin que nos transitions puissent arriver au point où le travail lui-même n’est plus.

Remerciements

J’écris « nous » pour rendre claires les possibilités collectives du texte, et pour reconnaître les nombreuses voix que je cherche à harmoniser, mais les erreurs sont les miennes.

Les deux textes qui m’ont apporté le plus d’inspiration et qui apparaissent en filigrane dans certains paragraphes sont Le salaire contre le travail ménager de Silvia Federici et Faire de la maladie une arme du Sozialistiches Patientencollektiv (SPK). Quatre autres ressources clefs sont le Manifeste pour la santé trans du Edinburgh Action for Trans Health, le Radical Transfeminism Zine, le travail sur la reproduction sociale trans de Nat Raha dans Queer Capital: Marxism in Queer Theory and post-1950 Poetics et de Jules Joanne Gleeson sur patreon.com/ QueerComm, et le Wages for Advocacy d’Amy Cohn.

J’ai appris le terme de « surjouie » (sur-thrivance) dans une exposition collective organisée par des artistes indigènes, Two-Spirit Sur-thrivance and the Art of Interrupting Narratives, à la galerie Never Apart du territoire non-cédé Kahnawake Mohawk sur l’île de Tiohtiake.

D’autres influences sont : le travail sur le transféminisme marxiste d’Alyson Escalante à failingthatinvent. home.blog ; Full Surrogacy Now de Sophie Lewis ; le Manifeste transféministe d’Emi Koyama ; Black on Both Sides de C. Riley Snorton ; On ne naît pas femme de Monique Wittig, et The Woman-Identified Woman des Radicalesbians, suivi de la lecture transféministe du féminisme radical proposée par Cristan Williams à radfem.transadvocate.com. Moult remerciements sont dus à Nat Raha et Gemma Moncrieff pour les conversations qui ont informé ma pensée, et en particulier à Darcy Leigh pour les fréquentes discussions tout au cours de ce travail.

J’ai reçu la paie de 400 £ du Dundee Contemporary Arts pour l’écriture et la mise en page de ce texte, à l’occasion de l’exposition de 2019 Seized by the Left Hand organisée par Eoin Dara et Kim McAleese. Avec cet argent, j’ai rémunéré l’illustrateurice 100 £ pour aider à diffuser le travail trans payé, dépensé 126 £ pour trois sessions d’électrolyse pour moi-même et collectivisé le reste en le donnant au fonds de solidarité du Edinburgh Action for Trans Health, auquel peut faire appel n’importe quelle personne trans.

Entretien entre harry Josephine Giles et Qamille

Harry Josephine Giles Oh ! c’était amusant d’écrire une invitation radicale et théorique dans ce contexte-là. Tu sais, quand je suis invitée à faire une contribution, je pense souvent au projet sur lequel je suis déjà en train de travailler, et je vois si je peux le vendre (rires). J’avais déjà écrit un brouillon de ce manifeste, sur lequel je travaillais depuis environ un an. Je l’ai envoyé au curateur, et il a adoré ! J’avais agité les idées et la matière pendant un temps plutôt long auparavant.

C’était une exposition collective sur le genre et le travail (en plein dans le thème, donc) et les artistes étaient en majoritairement trans, même si pas exclusivement trans. Il doit probablement y avoir une archive encore en ligneL’exposition Seized by the Left Hand, organisée par le Dundee Contemporary Arts en 2020, était centrée autour des idées du chef d’oeuvre de science-fiction féministe La Main gauche de la nuit d’Ursula Le Guin ; une archive en est disponible sur www.dca.org.uk..Q. Puisque les idées développées dans ce manifeste ne t’ont pas été imposées par l’exposition, d’où viennentelles ? Qu’est-ce qui t’a poussée à te tourner vers la théorie, et cette branche de théorie précisément ?

H. J. Eh bien, je travaille principalement dans le domaine des arts, de l’écriture et de la performance, c’est ma profession. J’ai aussi toujours consacré du temps à l’activisme et à la théorie. Pendant une grande partie de ma carrière d’artiste, j’ai écrit sur le travail, sur le travail en lien avec les arts. J’ai principalement essayé d’appliquer une analyse marxiste au travail artistique et créatif, à la fois dans la pratique (en travaillant dans des syndicats et des collectifs) et du point de vue théorique. En conséquence, aborder la question du travail d’un point de vue théorique était assez normal pour moi. Je lisais des textes sur la reproduction sociale et la transition pour mieux comprendre ma propre transition, et honnêtement, au début, « du salaire pour nos transitions » était juste une formule. C’est le type de phrase que l’on met dans des tweets. Puis je me suis dit qu’il y avait peut-être, dans cette expression, une manière productive de penser ensemble la reproduction sociale et la transition. J’ai donc commencé à creuser cette théorie.

Pour moi, cette analyse combine deux pensées. La première vient du texte de Federici et plus largement du mouvement « Du salaire pour le travail ménager » et de tout le travail qui a été fait dans le féminisme marxiste sur le travail ménager non-payé, la deuxième sphère du travail, la reproduction sociale et le travail… La deuxième référence majeure est le manifeste du Collectif socialiste des patient·es, Faire de la maladie une armeLe SPK (Sozialistisches Patienten Kollektiv, Collectif socialiste des patient·es) est un collectif composé de patient·es en psychiatrie, actif en 1970-1971 à Heidelberg. Il soutient que la maladie est un fait politique avant tout, à la fois produit du capitalisme et contradiction interne au capitalisme. Ses idées sont recueillies dans le livre Faire de la maladie une arme. Des traductions françaises de ses textes sont disponibles sur www.spkpfh.de.. C’est en combinant ces deux approches que j’ai obtenu la théorie qui me convenait. Le but n’était pas seulement de réfléchir à la reproduction sociale et au genre, mais aussi au travail d’être malade, à la construction de la maladie, à la relation des patient·es avec le complexe médical et à la manière dont l’analyse marxiste peut apporter un éclairage pertinent sur ce qui se passe là.Q. Penses-tu que le fait de travailler dans les arts te donne aussi une perspective plus lucide sur la question du travail non-payé ? Je sais qu’une citation comme « ils disent que c’est de l’amour, nous disons que c’est du travail non-payé » résonne pour beaucoup d’artistes, par exemple.

H. J. Oui, en partie. Je pense aussi que la sphère artistique de la production industrielle ne s’insère pas aisément dans la version traditionnelle du marxisme. On a besoin d’une forme différente d’analyse du travail pour comprendre vraiment ce que certain·es appellent la classe créative — même si je ne pense pas qu’il s’agisse d’une classe —, parce que dans la plupart des cas, ce n’est pas du capitalisme pur et simple ; il y a un mélange étrange de différentes formes de travail, et on a besoin de se lancer dans du marxisme hétérodoxe pour le comprendre. Je pense que c’est ce qui m’a ouvert au révisionnisme de Marx : je travaillais dans un domaine que le marxisme traditionnel ne pouvait pas toujours expliquer.

Q. Je voudrais maintenant clarifier la question du travail trans. Parlons-nous du travail que tout le monde fait en relation avec le genre, ou du travail que l’on doit faire seulement quand on est trans et que notre genre n’est pas aussi bien soutenu par la structure que celui des personnes cis : obtenir des hormones, les badges à pronoms, être dans le cabinet d’un·e docteur·e et devoir parler, performer d’une certaine manière, etc ?

H. J. Tout à la fois. Je pense qu’il y a de multiples sphères dans lesquelles le travail de transition est produit. Il y a le travail de base de la reproduction sociale, qui est analogue à la « seconde journée » du féminisme marxiste : nous faisons ce travail exploité de produire nos propres corps, les corps des un·es, des autres. Comme tout travail genré, c’est un travail particulièrement marqué, vulnérable, précaire, sous-payé : c’est la première zone dans laquelle il y a de l’exploitation du travail trans. + Ensuite, la seconde sphère. Elle me vient de Faire de la maladie une arme et de l’analyse marxiste du handicap. Une analyse marxiste du handicap consiste à dire que le capitalisme épuise les corps puis les jette. Mais le capitalisme produit aussi le handicap par sa logique de travail : une personne handicapée en contexte capitaliste est une personne qui n’est pas capable de travailler et de produire selon les termes capitalistes. Le capitalisme produit le handicap en blessant les corps et par sa contradiction dialectique essentielle — par sa logique autant que par sa pratique. La situation est similaire dans la transition : la transition est l’extérieur constitutif du genre capitaliste. Si, comme l’a écrit Engels, la famille nucléaire, bourgeoise, est essentielle au fonctionnement du capitalisme (ce qui est aussi un fondement du féminisme socialiste), les personnes trans sont par définition celleux qui sont en dehors de ce système, par définition celleux qui ne fonctionnent pas dans ce système du genre capitaliste, même si nous sommes produit·es par ce système.

Il y a ensuite la troisième sphère, qui me vient aussi du SPK. Elle regarde la manière dont la·e patient·e est exploité·e, au sens strict du terme, dans le cadre psychiatrique et dans le système de soin capitaliste en général. Quand un·e patient·e a besoin d’un·e docteur·e, iels travaillent ensemble pour produire une personne saine (aux yeux du capitalisme), mais un·e seul·e des deux est payé·e. Dans un système de soin privatisé, la valeur, au sens le plus strict du terme, est extraite de la personne malade, et même dans un système de soin public (il faut se souvenir qu’avec l’expansion de l’État-providence, nous avons besoin de réviser Marx), la valeur est extraite et redistribuée à partir du·de la patient·e. Cela devient particulièrement clair quand une personne trans rencontre un·e psychiatre cis, parce que le plus souvent, c’est nous qui faisons le travail d’expliquer nos transitions à nos propres docteur·es. Iels ne savent pas vraiment ce qui se passe, mais c’est elleux qui sont payé·es, et parfois c’est nous qui les payons. On peut donc voir la santé comme une sphère dans laquelle de la valeur est extraite des vies trans.

Voilà les trois sphères : la reproduction sociale, le travail constitutif consistant à créer le système du genre (dont la définition repose presque entièrement sur le fait que nous en sommes exclu·es), et l’exploitation au sein même du système de soin.Q. Je suis contente que tu en parles, parce que c’est un des aspects du texte que je trouve le plus difficile à saisir. Tu dis que la transitude est une externalité du système de genre capitaliste, et j’aimerais avoir plus de détails sur ce que tu veux dire quand tu écris que le capitalisme produit les personnes trans différemment des personnes cis.

H. J. Oui, je pense que tu as raison de mettre le doigt sur ce problème. Le texte est un manifeste, un feu d’arti– fice théorique, et j’aimerais vraiment que d’autres personnes continuent de construire à partir de cette base. Je pense que l’on peut considérer la famille comme une forme de technologie industrielle qui permet la production et l’extraction de la valeur et où les travailleur·ses sont exploité·es. C’est une technologie qui a été produite par le système capitaliste. La famille telle que nous la connaissons aujourd’hui trouve son origine à un moment précis de l’histoire de l’industrialisation européenne et la nucléarisation progressive de la famille se produit en même temps que l’expansion capitaliste. Elle existe pour que certains corps travaillent à l’usine, tandis que d’autres corps reproduisent ces corps qui travaillent à l’usine : c’est ainsi que marche le système pour trouver la manière la plus efficace de tirer de la valeur de tous ces corps qui travaillent.

À notre époque, qui est celle du capitalisme tardif, avec toutes les avancées du féminisme capitaliste que nous avons connues, on observe une situation très étrange : tous les corps de la famille travaillent à l’usine, et personne ne les reproduit. Le travail consistant à reproduire ces corps est donc placé ailleurs : sur les épaules des livreurs et des femmes de ménage, dont on extrait encore plus de valeur. Le capitalisme le plus récent a donc trouvé des moyens plus directs d’extraire de la valeur de tous ces corps — et même d’en extraire encore plus de valeur, en faisant en sorte que ces corps payent d’autres corps pour les entretenir. Une plus grande quantité de valeur est extraite d’une plus grande partie de la sphère de la reproduction qu’avant, ce qui est vraiment intéressant — je parle de valeur monétaire.

Donc on impose cette technologie sur le corps humain : inévitablement, il va y avoir des corps, des esprits, des désirs qui ne peuvent entrer dans cette machine, et donc il va falloir des formes de discipline pour les y faire entrer, des formes de punition pour maintenir les gens dans cette machine. Malgré tout, il va y avoir des corps qui s’échapperont par les fissures de la machine, et ces corps sont ceux des personnes trans. C’est vrai de toutes les personnes queer, mais je me concentre sur la transitude, et plus précisément la transmisogynie.

Nous vivons au moment où le capitalisme a trouvé des moyens d’extraire de la valeur monétaire des femmes directement, grâce aux innovations dans le fonctionnement de la famille et de la reproduction sociale dont je parlais. De la même manière, le capitalisme a fait ça à beaucoup de personnes queer au cours des dernières cinquante années : il a trouvé des moyens de former des familles queers de manière à pouvoir en extraire de la valeur directement. Finalement, il trouve aussi des moyens de faire ça aux personnes trans. Mais nous sommes encore dans ce moment liminal où les personnes trans sortent de la sphère de reproduction sociale purement non-monétaire et entrent tout juste dans la sphère de production marchande.Q. J’allais justement te poser une question à ce sujet. Je pensais aux militant·es de la libération gay en France qui, dans les années 70, disaient : nous sommes l’extérieur constitutif de la famille, parce que nous ne nous reproduisons pas, parce que nous sommes en dehors des conventions bourgeoises de la famille nucléaire. Aujourd’hui, les plus riches d’entre elleux en tout cas ne pourraient plus dire une chose pareille. Et je trouve important de situer l’analyse précisément à ce moment où les personnes trans sont exclu·es du marché, alors que les autres personnes queers ne le sont plus exactement (quoique…), à ce moment où situation des personnes trans elle aussi est en train de changer, et vite.

H. J. Oui, et elle est en train de changer en suivant le rythme et le motif de l’innovation capitaliste qui, depuis 50-100 ans, permet à certain·es membres des groupes exploités d’intégrer, d’une certaine manière, la sphère de la production marchande. Dans certains cas, iels deviennent les consultant·es de la bourgeoisie, ses partenaires secondaires. Voilà quelque chose que le capitalisme a inventé, et je ne crois pas que nous puissions encore bien expliquer comment ces classes continuent à exister : la race existe encore, le sexe existe encore, la transition existe encore et il subsiste encore une exploitation évidente sur la base de ces divisions ; et pourtant, des individu·es issu·es de ces classes sont susceptibles d’intégrer la bourgeoisie. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces questions et il sera différent pour la race, la classe, le genre…

Q. Un paragraphe de ton texte traite de la marchandisation des cultures trans qui est aussi une aliénation, parce que la performance ou l’objet de culture trans est arraché à son contexte originel. Où vois-tu cette dynamique de marchandisation se perpétuer aujourd’hui ?

H. J. Je pense que RuPaul est un bon exemple : c’est un business international qui a très directement marchandisé certaines formes de culture trans. Dans l’industrie musicale, l’hyperpop et l’esthétique vaporwave se sont infiltrées dans la pop culture contemporaine, alors que ce sont des genres musicaux dont il est très facile de montrer qu’ils ont émergé de certaines cultures trans, surtout en ligne. Ce phénomène s’observe aisément aussi à travers l’utilisation des personnes trans dans le cadre de la politique de la diversité à l’oeuvre dans les arts en général : les institutions artistiques, au Royaume- Uni en tout cas, adorent être inclusives, adorent avoir quelques trucs trans dans leurs programmes. Cela se passe dans des institutions financées par des fonds publics. C’est donc un mode de production capitaliste particulier, où l’extraction de valeur n’est pas distribuée aux actionnaires ou au profit privé ; en revanche, par les voies des fondations pour les arts, cette valeur est distribuée vers le haut, vers les personnes qui organisent les arts.

Q. Penses-tu que certaines esthétiques, objets artistiques ou idées issues des cultures trans pourraient être plus difficiles à marchandiser ? Quels sont les bouts de culture trans qui résistent à cette dynamique ?

H. J. Je suis très pessimiste quant à la capacité de n’importe quelle oeuvre à résister à la marchandisation. Je pense que toute l’histoire de l’art du XXe siècle consiste à essayer de créer des formes qui ne peuvent pas être marchandisées, qui résistent à l’exploitation capitaliste (toute la sphère de la performance a cette généalogie anticapitaliste), mais le capitalisme néolibéral a évidemment trouvé des moyens d’en extraire de la valeur. Il n’existe aucune preuve suggérant qu’une solution esthétique puisse être trouvée au problème de la marchandisation.

Je pense qu’il est possible d’utiliser l’esthétique pour dire des choses intéressantes sur le capitalisme de manière temporaire, mais je pense que la seule forme de résistance efficace au capitalisme est l’organisation des travailleur·ses. Cela a toujours été le cas. Du coup, la question n’est pas de savoir quels types d’esthétiques sont produits, mais comment les artistes s’organisent. C’est la seule méthode de résistance au capitalisme qui peut fonctionner.

Quelle est l’esthétique trans qui ne peut pas être marchandisée ? L’esthétique trans qui est pleinement socialisée. L’esthétique trans qui sera produite exclusivement dans une sphère commune où le capitalisme ne pourra pénétrer, parce que le capitalisme aura été vaincu. Même quand nous arrivons à former des communes temporaires dans notre monde capitaliste, elles sont si facilement sapées et abattues, exploitées et marchandisées par le capitalisme, et absorbées en lui… À moins qu’elles ne s’appuient sur des formes efficaces d’organisation des travailleur·ses.Q. Il y a une branche de la pensée féministe en France qui a conçu le patriarcat sur la base d’une opposition semblable à celle entre le prolétariat et la bourgeoisie, en parlant de « classes de sexe ». Plus récemment, la situation sociale des personnes trans a été conçue comme un déplacement entre ces deux classes, avec la notion de « transfuges de sexe »Beaubatie Emmanuel, Transfuges de sexe : passer les frontières du genre, La Découverte, 2021.. Entends-tu des échos entre cette approche et la tienne ?

H. J. Je ne connais pas la théorie française et je ne peux pas vraiment en parler, mais en tant que marxiste, je suis instinctivement sensible à l’analyse du sexisme en termes de classe, et cela sous-tend une grande partie de Du Salaire pour nos transitions. Je pense qu’à un niveau fondamental, il est vrai que le sexe fonctionne comme un système de classe et qu’il y a une sphère du travail qui est régie par le genre. Je ne pense pas qu’il soit difficile d’intégrer les personnes trans à ce cadre d’analyse. Ce que je fais dans Du Salaire pour nos transitions, c’est parler des personnes trans comme des externalités de ce système de classe, au même titre que les personnes handicapées sont des externalités du système de classe prolétaire/ bourgeois. Iels ne sont pas des travailleur·ses exploité·es, et pas non plus des bourgeois·ses, et je pense qu’un vague geste théorique en direction du « lumpenprolétariat » ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe vraiment dans le cas des personnes handicapées. Voilà pour le principal. Un autre aspect important est que, dans le contexte britannique, le débat autour du « système des classes de sexe » a été vraiment dominé par les transphobes. Il s’agit du principal outil rhétorique qu’utilisent les plus philosophes parmi les TERFs : « Le sexe est un système de classe et les personnes trans, en particulier les femmes trans, quand bien même on admettrait leur existence, ne mettent pas fin à ce système de classe. » Mais bien sûr, elles ne font que fétichiser — au sens marxiste — des corps individuels dans le cadre du système de sexe. Elle les naturalisent, au lieu de voir les classes de sexe comme socialement construites, comme toutes les autres classes. Leur philosophie relève de l’arnaque et ne mérite pas qu’on y réponde, mais le fait est qu’elles ont monopolisé ce type de réflexions autour des classes de sexe.

Cela nous montre qu’il y a des pièges inhérents à cette réflexion qui adviennent lorsque l’on tente de voir certains corps individuels sous ce prisme. J’ai une certaine réaction négative quand j’entends parler des personnes trans comme des transfuges de classe, montant ou descendant entre les classes, parce que je ne pense pas que cela nous aide à comprendre l’organisation du travail. C’est une vision trop centrée sur ce qui arrive aux individu·es, par opposition à la manière dont le système de classe dans son ensemble fonctionne. Cela ne nous permet pas d’appréhender la manière dont les personnes trans sont produites comme externalités des classes de sexe. Je dirais que nous sommes en dehors du système de classes de sexe, plutôt que des personnes qui montent/ descendent entre les classes. Bien sûr, il faudrait que je lise la théorie en question, mais je pense qu’on risque de créer un fétiche du corps individuel.Q. Je voudrais parler maintenant depuis la perspective de la militance et de l’entraide communautaire trans. Il y a un gros paragraphe à la fin de Du Salaire pour nos transitions qui liste différentes actions qui pourraient recevoir le nom de salaire pour la transition. Certaines m’ont semblé familières ; d’autres, comme le racket ou les cambriolages, moins. Peut-être est-ce une limite de ma perspective, mais je n’ai pas l’impression que ce soient des modes d’action que nous utilisons vraiment.

H. J. Non, bien sûr, c’est une sorte d’appel à l’action. Mais personne ne semble le comprendre, même les TERFs n’arrêtaient pas de citer cette phrase où je parle de cambrioler des banques. Elles disaient toutes : « c’est un appel à la violence », mais aucune ne semblait comprendre que je faisais référence au film avec Al Pacino, Dog Day Afternoon. Tu vois de quel film je parle ?

Q. Du coup, cet exemple mis à part, les actions de ce type ne sont pas courantes. Quelles sont nos actions exactement ? J’ai toujours soif de nouvelles formes de pratiques militantes trans, surtout quand l’argent est impliqué. Peux-tu nous donner des exemples de la manière dont vous vous organisez à Édimbourg, et peut-être ton avis sur ce que nous devrions faire de ce que nous avons, et ce que nous devrions construire à partir de là ?

H. J. Oui, la question de l’argent est intéressante. Ce que je connais le mieux, c’est le monde des arts, et je connais beaucoup de cas où de l’argent reçu de la part des institutions artistiques pour financer les projets de personnes trans a été redistribué très directement pour régler des frais de santé trans, les hormones, etc. Je pense que la même chose se fait dans le monde universitaire : quand on a un accès à un de ces champs bourgeois (les arts, l’université), on peut trouver des moyens d’en tirer de l’argent et de redistribuer cet argent à des personnes trans, et je pense que c’est viable, c’est une forme d’action qui en vaut la peine. Mais c’est comme cette vieille blague selon laquelle les personnes trans se refilent le même billet de cinq : c’est surtout des précaires qui se donnent le peu d’argent qu’iels peuvent. Et encore une fois, de la valeur est extraite de tous ces échanges. Je pense que c’est une forme assez peu efficace de soutien communautaire, même si c’est peut-être la seule que nous ayons.

Depuis que j’ai écrit Du salaire pour nos transitions (la raison en étant la pandémie), il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes familières avec les termes d’« aide mutuelle », de « soutien communautaire », d’« entraide » et, en même temps, ces termes ont été dévoyés et on a une compréhension assez faible de ce qu’ils impliquent. Souvent, les gens pensent que l’entraide consiste à donner de l’argent à un événement caritatif. Mais je dirais que c’est l’exact contraire : l’entraide, c’est quand une communauté s’organise ensemble pour satisfaire directement ses propres besoins et intervenir dans le système qui fait du mal à cette communauté. L’entraide est une forme d’activisme, au sens de : il faut être actif·ve, il faut s’organiser. Culpabiliser une personne cis pour qu’elle donne de l’argent, ce n’est pas de l’entraide, c’est de la levée de fonds. Et on en a besoin ! Mais ce n’est pas la même chose que de changer le système qui appauvrit nos communautés et d’organiser nos communautés pour qu’elles aient ce dont elles ont besoin. Une vraie entraide doit contenir des éléments d’éducation politique, un travail social centré sur la communauté, et elle doit aussi être sensible aux dynamiques du racisme, du sexisme et de la transphobie qui existent dans ces communautés, et s’efforcer de s’y opposer.

Mais je me suis éloignée de ta question. Tu m’as demandé quelles étaient les formes d’entraide actuelles.Q. Oui : par exemple, en France, le système de santé ne couvre pas les injections d’oestrogène, par opposition au gel et aux patchs.

Q. Et du coup, obtenir les oestrogènes, apprendre à se les injecter, faire de la réduction de risques, parfois même produire les hormones ont été des manières pour beaucoup de femmes trans et personnes transfem de se réunir, et ensuite de faire éclore de nombreux autres projets. Les hormones sont-elles aussi centrales en Écosse ?

H. J. Oui, je pense qu’apporter des soins médicaux est une des formes les plus développées de l’entraide trans, et lorsque cela donne naissance à des formes d’organisation plus politiques ou autrement politiques, c’est une bonne chose.

Mais ce n’est pas seulement la diffusion d’hormones, c’est aussi la production de nouvelles informations sur la santé trans. Nous produisons ces informations bien plus rapidement que nos docteur·es. Tu sais si tu fais partie de la communauté, les connaissances que l’on a sur les corps des femmes trans, sur comment ils fonctionnent, sur ce qui peut aller de travers, sur ce qu’on peut faire quand ça arrive, sont plus poussées que celles de n’importe quell·e docteur·e.

Certes, ces informations sont distribuées de manière inégale : si tu n’es pas jeune et tout le temps sur internet, toutes ces informations te sont impénétrables. Ces communautés peuvent être assez excluantes, et je pense que ça comprend des exclusions suivant des lignes de race et de classe, et il y a donc des possibilités de progrès sur ce point. Ce n’est pas juste une question de faire la recherche, de produire les infos : il faut aussi trouver des moyens pour que plus de personnes trans aient accès à ce genre d’informations. C’est un problème difficile à cause de la surveillance, parce que plus les informations sont publiques, plus elles sont transparentes aux yeux de celleux qui ne font pas partie du groupe et plus elles sont vulnérables aux attaques.Q. Est-ce que la pandémie t’a appris quelque chose sur le travail trans, ou est-ce que ça a plutôt confirmé ce que tu savais déjà ?

H. J. Pfiou. C’est vraiment quelque chose de particulièrement horrible, qui continue encore de se produire…

Je ne pense pas que le Covid m’ait fourni un apport théorique particulier, ni le voir, ni l’avoir. Tout ce que je pense, ce que je crois, ce que je fais est devenu plus urgent ; j’ai beaucoup moins de patience et je me sens bien moins charitable…

Avec le Covid, pendant les neuf premiers mois, le monde a semblé possible : les gens ont fait l’expérience d’être payé·es sans condition pour la première fois de leur vie ! Un revenu universel de base s’est produit. Ça n’a pas duré, mais ça a existé. Et tous ces réseaux de soutien sont apparus, il y avait une vraie volonté de se garder mutuellement en vie, de faire ce qu’on pouvait, de vérifier que tout le monde autour de soi allait bien, d’agir dans sa communauté, de ne pas toujours attendre que le gouvernement répare les choses pour nous, de faire le nécessaire : ça a existé, tout ça ! Et puis, ça a été détruit par la force, aussi brutalement que possible. À la fois par l’action du gouvernement et la suppression des aides, par l’absence de communication efficace à propos du Covid, par le désintérêt du gouvernement et par le fait qu’il ôte aux gens la possibilité de se soucier les un·es des autres.

Maintenant, nous sommes dans une situation où les circonstances actuelles s’aggravent : les gens continuent d’être malades, de mourir, le capitalisme produit toujours plus de personnes handicapées, parce que nous laissons cette maladie infectieuse créer des handicaps de longue durée et ce de manière assez régulière. Elle continue de détruire nos communautés sans qu’aucune aide extérieure ne soit apportée, parce que tous les systèmes de soutien ont été supprimés. La capacité des communautés à s’auto-soutenir a été détruite.

Tout cela m’a rendue plus pessimiste. Le Covid m’a permis de voir tout ce qui était possible, mais aussi avec quelle violence tout cela pouvait être démantelé dès que le capital le souhaite. Je ressens les mêmes choses, en pire. Voilà ce que le Covid m’a fait. Moins d’espoir, plus pessimiste. Et avec ça, « pessimisme de l’esprit, optimisme de la raison » : je me suis épuisée, j’ai fait un burn-out en faisant le travail que demandait l’entraide pendant la pandémie, et je ne pense pas m’en être encore remise. Mais cela m’a affûtée, m’a détournée du compromis, m’a montré l’importance d’être beaucoup plus rigoureuse la prochaine fois que je rejoindrai l’activisme et l’entraide.Q. Ce sera notre dernière note. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour nos lecteur·ices français·ses ?

H. J. J’ai beaucoup parlé et mon cerveau bourdonne, mais j’ai hâte de continuer la conversation sur le transféminisme avec des lecteur·ices internationaux·les, avec des gens qui peuvent me montrer d’autres univers théoriques. Je pense que nous sommes à un moment de l’organisation politique trans qui est excitant et plein de potentiel. Nous avons besoin d’innovations théoriques combinées à de nouveaux modes d’activisme pour nous garder en vie, nous garder en route. Nous allons avoir besoin de ce type de conversations pour développer les outils qu’il nous faudra pour (pause) continuer la lutte.

Note de la traductrice

La version originale de ce zine, Wages for Transition, est disponible sur harryjosephine.com. Une traduction espagnole a été publiée dans le recueil Las degeneradas trans acaban con la familia, aux éditions Kaotica libros en 2020. Une première version de cette traduction a été diffusée sur trrransgrrrls.wordpress.com.

Comme beaucoup des activités discutées dans ce texte, cette traduction est une entreprise commune. Bien que chaque mot, trouvaille, erreur et trahison soit mienne, je n’aurais jamais osé traduire si d’autres femmes trans n’avaient pas ouvert la voie. Je pense en particulier à Mirza, fondatrice du collectif Transgrrrls, et à toutes celles qui l’ont accompagnée et/ou ont poursuivi son travail.

Pour aller plus loin

-

Escalante, Alyson : certains articles, comme Marxisme et libération des personnes trans, ont été traduits sur le site : trrransgrrrls.wordpress.com

-

-

« Kinderkommunismus », dans Pour un féminisme de la totalité, ouvrage coordonné par Boggio Éwanjé-Épée, Félix, Magliani-Belkacem, Stella, Merteuil, Morgane et Monferrand, Frédéric, Éditions Amsterdam, 2017

-

« La volière de la reproduction sociale queer », sur trrransgrrrls.wordpress.com

-

-

Matérialismes trans, ouvrage collectif sous la direction de Pauline Clochec et Noémie Grunenwald, Éditions Hystériques & AssociéEs, 2021

-

Wittig, Monique, La Pensée straight, Éditions Amsterdam, 2018

-

SPK (Soziallistiches Patientenkollectiv), Faire de la maladie une arme, Éditions Champ libre, 1973

-

Koyama, Emi, « Manifeste transféministe », disponible en ligne: blog.potate.space

-

Lewis, Sophie, Full Surrogacy Now: Feminism against Family, 2019 (« GPA totale, maintenant: le féminisme contre la famille »). Cette analyse marxiste du travail utérin n’a pas été traduite en français, mais on trouvera sur acta.zone un entretien pouvant faire office d’introduction.

Colophon

Traduction : Qamille, Transgrrrls.

Titre original : Wages for Transition.

Publication originale en 2020 par Dundee Contemporary Arts, Dundee.

Relecture par Mio Koivisto.

Publié sous licence CC BY-NC-SA.

Version imprimeur

Une version papier de Du salaire pour nos transitions, mise en page avec InDesign et imprimée en Numérique sur Peau d’âne new orange 250 g/m², bouffant blanc 80 g/m² en 1 500 exemplaires lors du premier tirage par Corlet Imprimeur (ZI, rue Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie), reliée en dos carré collé, et distribuée par Paon Serendip est parue en avril 2023 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-409-5.

Cette version a été composée par Burn~Août en Amiamie (Mirat-Masson), Impac (Geoffrey Lee) et Fast in my car (Andras Kocsis Wobe).

Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.

Versions A4, A5 et A5 imposée

Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.

La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.

Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc par Laura Amazo.