Table des matières

Au commencement – Vers une écologie du livre de papier

Dans Au commencement – vers une écologie du livre de papier, Lalie Thébault Maviel explore l’impact écologique et social de l’industrie papetière. De la pâte à papier importée aux plantations industrielles d’eucalyptus, elle dévoile les coulisses de cette filière. Entre recyclage, labels durables et écoconception, l’artiste-éditrice propose des pistes concrètes pour penser une édition plus responsable, de la fabrication à la diffusion. Un guide indispensable pour repenser notre pratique de l’édition et notre relation au papier et aux forêts.

Texte intégral

Ce PDF a été mis à jour le 12/01/26 à 10 h 58.

On ignore souvent les conséquences et les conditions de production de ce qui compose notre quotidien — ici le livre. Le lien direct entre nos usages et l’impact sur nos territoires est souvent relégué au second plan, invisibilisé, ou encore détourné à des fins de greenwashing.

Les mots posés ici répondent à un besoin, celui de mieux comprendre ce qui nous entoure, afin de faire des choix conscients qui feront évoluer nos pratiques. Certaines informations mentionnées ont pu évoluer entre temps, et d’autres être oubliées ; j’invite chacun et chacune à compléter ce texte afin que cette réflexion se poursuive collectivement.https://pad.editionsburnaout.fr/p/au_commencement.

Le livre, une librairie, et la distribution

Comme d’autres produits, le livre s’inscrit dans un modèle de surproduction mondialisée où les impacts sociaux et environnementaux sont importants.

La production et la commercialisation d’un livre représenterait en moyenne 1,8 kg de CO2 par exemplaire, dont 40 % sont liés à sa production (papier, impressions, transport)Décarboner la Culture !, The Shift Project, 2021.. Les autres acteurs principaux qui rentrent dans ce calcul sont la vie d’une librairie, la distribution, et les déplacements des client·es. Mais ces chiffres, basés sur une moyenne, ne calculent que l’émission de gaz à effet de serre et ne prennent pas en compte l’impact sur la biodiversité, les forêts, l’eau, ou encore les coûts cachés pour la société tels que la santé. Penser une écologie du livre, c’est prendre en compte l’ensemble de cet écosystème, dont le contenu même du livre. La surproduction, le flux effréné de nouveautés, amplifiés par un manque de diversité (bibliodiversitéLa bibliodiversité, c’est la diversité des productions éditoriales et culturelles. Un écosystème varié de maisons d’édition, d’auteurices, de contenus… afin d’éviter l’uniformisation de la production et le monopole de certaines maisons d’édition. versus uniformisation), entraînent une saturation dans les librairies et nourrissent au final le pilonLa mise au pilon est la destruction des livres, réalisée par une machine qui broie le papier..

Les imprimeureuses

30 à 40 % des livres français sont imprimés à l’étranger (Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Chine…)Imprimer en France : l’avenir de la filière livre, DGE/UNIIC, 2015. Des chiffres que l’UNIIC (Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication), indique être toujours d’actualité dans l’article « Imprimé en France » – Les bonnes volontés s’affichent, 20 juin 2024, https://uniic.org., où l’impact social et écologique est souvent moins surveillé, surtout dans le secteur jeunesse, avec les coffrets, pop-ups et livres interactifs, produits en Asie.Les livres de la jungle, L’édition jeunesse française abîme-t-elle les forêts ?, WWF, 2018.

Les labels Print Ethic, ISO 14001, ISO 26000 ou Imprim’Vert (garantie qui ne porte que sur la bonne gestion des produits et déchets dangereux) certifient les engagements environnementaux des imprimeureuses. Une première étape qui permet de limiter l’impact des procédés d’impression qui émettent des polluants nocifs pour l’environnement et la santé : composés organiques volatils toxiques lors du mouillage du papier, benzène lors du nettoyage des machines après chaque tirage, rejet des eaux résiduaires composées de métaux lourds et d’agents chimiques…

Les encres — dont leurs compositions sont rarement rendues publiques par leurs fabricant·es, qui considèrent que cela relève du secret industriel — ont également un impact important, car elles se composent d’un diluant minéral (solvant issu de la pétrochimie) ou végétal (huile végétale), de colorants synthétiques non biodégradables, et d’additifs pour améliorer leurs propriétés tel qu’un siccatif (une substance pouvant contenir des métaux lourds) pour accélérer le séchage. Certains de ces composants libèrent de nombreuses fumées toxiques et composés organiques volatils. De plus, ils ne sont pas biodégradables et rendent difficile, voire impossible, le recyclage. C’est également le cas avec toutes les techniques de peliculage, vernis, encollage… qui complexifient le recyclage des livres usant de ces procédés.

Le papier et la pâte à papier

Concernant le papier, il y a deux grandes étapes de production, qui sont souvent non intégrées et délocalisées sur de longues distances : l’élaboration de la pâte à papier et sa transformation en feuille de papier.

La pâte à papier, qui est une ressource mondialisée au même titre que les céréales, provient majoritairement du Brésil, suivi de loin par l’Uruguay, le Chili puis le Portugal. Un papier « Fabriqué en France » ne garantit pas que la pâte à papier soit française. D’ailleurs, seulement 37 % des pâtes à papier sont produites en France.Ibid. Un chiffre qui ne fait pas non plus une distinction de localisation entre le territoire hexagonale et ceux d’outre-mer.

Pour produire du papier, il faut préalablement broyer du bois, appliquer divers procédés mécaniques ou chimiques qui permettent d’extraire les fibres de celluloses de la lignine (un composant du bois qui produit notamment le jaunissement du papier en vieillissant), des lessivages, des filtrations, des traitements de blanchiment et des ajouts d’additifs qui déterminent son aspect final. Le processus de blanchiment des fibres cellulosiques a un impact plus ou moins important sur la qualité de l’air et de l’eau selon les niveaux d’utilisation de chlore. Il existe trois classifications : Le ECF (Elementary Chlorine Free) blanchi avec un dérivé tel que le dioxyde de chlore et de l’eau oxygénée ; le TCF (Totally Chlorine Free) qui utilise de l’ozone et de l’eau oxygénée ; le PCF (Process Chlorine Free) qui correspond aux fibres recyclées, car il n’utilise pas de chlore, mais peut contenir des traces selon les traitements des papiers collectés.

Quand la pâte à papier est produite, il faut l’égoutter, la presser, la sécher à haute température en passant par des cylindres chauffants, la lisser par calandrage avec de possibles ajouts d’adjuvants de finitions (agents de collage pour améliorer sa résistance à l’eau et aux encres, charges minérales telles que le talc ou le kaolin pour une surface plus ou moins couché…), l’enrouler en bobine, et enfin massicoter le papier au format désiré et le conditionner.

Qu’elle soit réalisée à partir de bois ou de fibres recyclées, la production de papier émet donc de nombreux polluants et consomme beaucoup d’énergie et d’eau. L’agence de la transition écologique (Ademe) informe, sur sa base de données publique Empreinte, que le facteur d’émission moyen de la production d’un kilo de papier est de 0,919 kg de CO2. Un chiffre qui est bien sûr variable, du fait de nombreux facteurs présents de l’arbre jusqu’aux papiers. B7 éutilisées, désencrées ou non, blanchies ou non, et avec un degré variable de fibres nouvelles. Pour l’obtenir, il faut donc que la fibre collectée subisse des étapes plus ou moins chimiques de désencrage, purification, blanchiment, avant de retrouver la chaîne de production du papier.

Les papiers à fibres vierges et recyclés ont un bilan carbone proche, car le papier recyclé émet un peu plus d’émissions de gaz à effet de serre que le papier vierge, mais il demande moins d’énergie, comme l’a souligné l’Ademe dans l’un de ses rapports.Plan de transition sectoriel de l’industrie du papier-carton en France, Ademe, 2024.

Les bénéfices du papier recyclé résident principalement dans le fait qu’il réduit le nombre d’arbres abattus, et donc l’impact sur l’écosystème. Cependant, la fibre de papier ne peut pas être recyclée à l’infini, car les fibres deviennent trop courtes et inutilisables, il est donc indispensable que la filière bois soit durable, ce qui n’est pas toujours le cas.

L’arbre

Pour augmenter la productivité et la rentabilité, des plantations industrielles à croissance rapide d’essences hybridées ou clonées d’eucalyptus, d’acacias, de pins se sont développées en Asie du Sud-Est, en Amérique Latine ou encore au Portugal ; concurrençant les pays du nord de l’Europe et les États-Unis.Plantations industrielles d’arbres à croissance rapide, WWF, 2018.

Reconnu pour sa fibre courte et son rendement élevé, l’eucalyptus est devenu l’arbre systémique de l’industrie papetière. Ces monocultures d’eucalyptus ont notamment pour effet de favoriser les mégafeux. Cet arbre, originaire d’Australie, est ce qu’on appelle une espèce pyrophyte active. Elle résiste aux feux et favorise leurs départs — en émettant des essences inflammables qui s’embrasent rapidement sur les tapis de ses feuilles sèches — afin de se reproduire dans un environnement où tous les autres végétaux ont brûlé.

Les forêts

Ces plantations ont des conséquences écologiques et sociales désastreuses : déforestation, coupes rases, érosion des sols, épuisement des nappes phréatiques, dégradation de la biodiversité, disparation d’essences endémiques, exploitation illégale et accaparement des terres des communautés locales, disparition des terres agricoles, usage intensif d’intrants chimiques (notamment le glyphosate) et souvent par épandage aérien, pollution des sols et de l’eau, forte vulnérabilité aux feux et aux maladies, etc. Les usines papetières sont, de ce fait, responsables d’une déforestation plus ou moins directe, en important ces arbres.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) définit ces monocultures, parfois composées d’arbres transgéniques, voire clonés, comme des « forêts plantées ». Elle ne distingue pas les forêts naturelles des plantations, ce qui revient à nier la déforestation, tant qu’une surface équivalente a été replantée. Une définition qui permet aux entreprises du secteur de présenter leurs plantations comme vertueuses, tout en continuant les coupes rases et les monocultures. La considération de l’écosystème naturel est donc absente de ces plantations d’arbres, où la rentabilité économique prime sur la biodiversité et le climat. En effet, selon une étude de 2014 de la revue scientifique anglaise NatureJeff Tollefson, « Tree growth never slows », Nature, Janvier 2014., plus un arbre vieillit, plus il pousse vite et plus il stocke du CO2 dans son tronc, ses branches, et ses feuilles. Or, ces exploitations forestières plantent des arbres à croissance rapide avec des rotations courtes de 8 à 30 ans, au lieu d’essences d’arbres qui mettent entre 70 ans et plusieurs siècles à pousser.

L’alternative, c’est la sylviculture mélangée à couvert continue ou futaie irrégulière. À savoir, une forêt diversifiée avec un mélange d’essences et d’âges, que l’on récolte pied par pied sans jamais laisser le sol à nu, afin de prendre soin de l’écosystème forestier et respecter la régénération naturelle. Cette diversité structurelle renforce la résilience de la forêt face aux parasites, aux sécheresses et aux incendies, tout en lui assurant une durée de vie illimitée.

Des labels tels que FSC (le plus responsable, avec une certification internationale sur un engagement déjà concrétisé) et PEFC (certification spécifique à chaque pays, sur la base d’un engagement d’amélioration continue) attestent d’une gestion durable des forêts, mais n’excluent pas les plantations en futaie régulière et à croissance rapide.

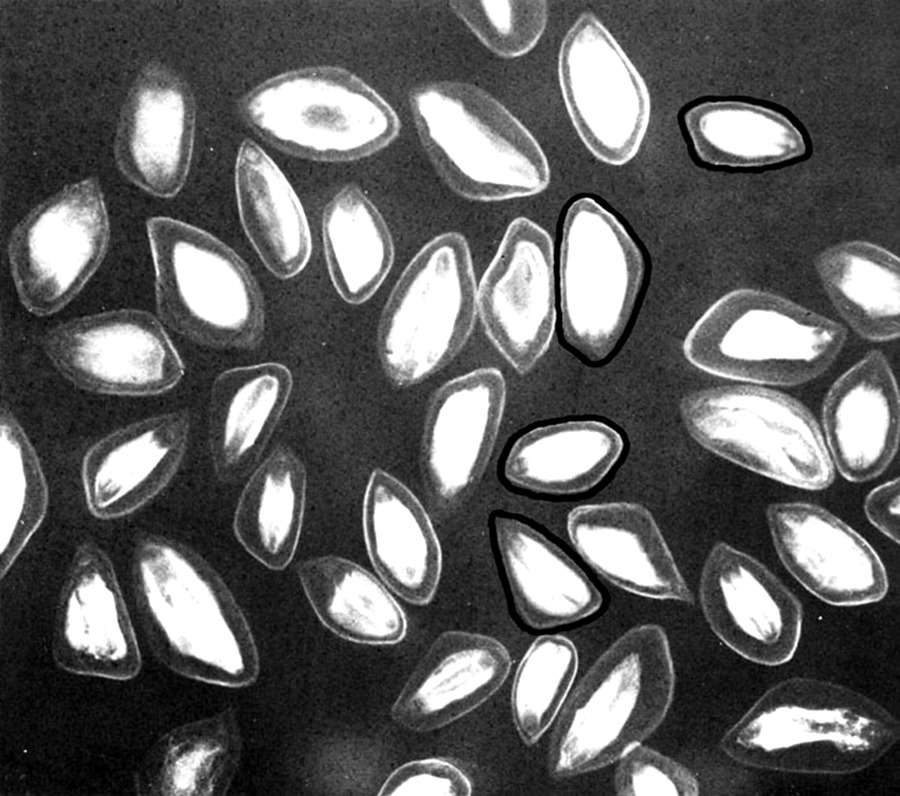

Les graines

La sélection des graines est également une problématique majeure dans l’industrie forestière. Le système le plus courant de reproduction d’un arbre, outre la multiplication par bouturage ou greffage, est la germination d’une graine (des glands pour les feuilluset des cônes pour les résineux) issue de peuplements semenciers ou de vergers à graines. Des arbres sélectionnés et exploités spécifiquement pour leurs semences. La biotechnologie forestière peut y être développée avec des OGM, comme au Brésil où ils sont commercialisés depuis 2013. L’objectif est d’augmenter la croissance des arbres, voire de réduire leur teneur en lignine (biomolécule qui confère la rigidité, l’imperméabilité, la résistance à l’attaque microbienne…) pour faciliter leur utilisation dans l’industrie papetière. Ces modifications génétiques rendent les arbres plus vulnérables aux facteurs de stress environnementaux comme le soleil, la dégradation par oxydation et les attaques bactériennes ou fongiques.

Nous sommes bien loin des semences paysannes, libres de droits et reproductibles, où la graine est fixée par des années de transmission de caractères génétiques, propres à la spécificité de chaque territoire, sélectionnée et multipliée directement par les producteurices et non par l’industrie semencière.

Concevoir une édition écologique c’est, de ce fait, interroger l’amont (exploitation forestière, fabrication de la pâte à papier et du papier) et l’aval (impression, édition, diffusion, distribution, fin de vie) de la chaîne du livre, pour intégrer une écologie matérielle, sociale et symbolique.En référence aux approches de L’Association pour l’écologie du livre, et aux notions développées par Felix Guattari dans son livre Les trois écologies, paru en 1989.

-

Pratiquer la bibliodiversité, pour favoriser la multiplicité des maisons d’édition, des auteurices, des contenus ; et, faire face à l’uniformisation et au monopole dans certains secteurs de l’édition.

-

Penser à la durée de vie souhaitée, avec une conception qui favorise ou non la solidité, tout en permettant son recyclage.

-

Choisir du papier aux dimensions adaptées (pour limiter les chutes de découpe) ou utiliser des marges pour un autre projet.

-

Choisir des grammages plus faibles pour consommer moins de ressources.

-

Se renseigner avec le CEPI Carbon Footprint ou le PaperProfil afin d’analyser l’empreinte carbone du papier, et favoriser des labels tels que l’écolabelNordic Swan, L’Ange Bleu, l’Écolabel européen. Mais aussi sélectionner uniquement des papiers issus de forêts FSC (le plus exigeant) ou PEFC, et surtout préférer des papiers recyclés.

-

Réduire le taux d’encrage en sélectionnant une typographie fine, en travaillant les images (désaturation ou tramage), en évitant les aplats, et en choisissant des couleurs qui consomment moins d’encre avec par exemple un taux d’encrage ne dépassant pas les 100 % tel que le propose le nuancier en open-source Ecobranding CMYK Guide. On peut vérifier les taux d’encrage avec les logiciels graphiques.

-

Préférer des encres végétales, ou à l’eau, aux encres minérales.

-

Éviter les encollages, les pelliculages, les vernis, les dorures, les flocages, les couleurs à « effet métallique »…

-

Imprimer à proximité du lieu de stockage et de distribution, avec des imprimeureuses certifié·es Print Ethic, ISO 14001, ISO 26000, Imprim’Vert.

-

Choisir une technique d’impression adaptée aux tirages (risographie, numérique, offset…).

-

Résister à la tentation des économies d’échelle et ajuster les nombres d’exemplairespouréviterla surproduction et la mise au pilon.

-

Limiter les suremballages, l’usage des plastiques de protection et favoriser le réemploi d’emballages pour les envois.

-

Réduire les intermédiaires, les transports, les envois, les allers-retours et favoriser des mobilités écologiques.

-

Offrir une deuxième vie avec le don, la revente, la mise à disposition de livres dans l’espace public.

-

Informer les lecteurices en intégrant les informations de conception et de provenance dans le colophon.

À l’échelle de la microédition, on peut aussi récupérer des papiers destinés à être jetés auprès d’imprimeureuses, acheter du papier ou d’autres produits de seconde main (liquidation d’entreprise avec du matériel de bureautique, site de revente entre particulier·es…) et conserver précieusement tous les fonds de stock de papiers pour les utiliser ultérieurement. Les papiers en faibles quantités peuvent par exemple permettre de faire des couvertures ou des surcouvertures. Car le plus écologique reste toujours ce qui n’a pas besoin d’être produit.

Pour aller plus loin : L’Association pour l’écologie du livre ; le réseau Sustainable Photobook Publishing ; Les rapports et guides de WWF ; Les rapports de BASIC ; la Base Empreinte de l’Ademe et ses rapports d’études ; Design Guide for the publishing industry, Book Chain Project, 2022 ; Décarboner la Culture !, The Shift Project, 2021 ; Ouvrage collectif, Les alternatives. Écologie économie sociale et solidaire : l’avenir du livre ?, Bibliodiversité, 2021 ; Ouvrage collectif, Le livre est-il écologique ?, Éditions Wildproject, 2020.

Colophon

Paru dans la collection Positions d’éditeurices.

Publié sous licence CC BY-NC-SA.

Version imprimeur

Une version papier de Au commencement – Vers une écologie du livre de papier, mise en page avec InDesign et imprimée en Risographie sur cyclus offset 170 g/m² en 2 000 exemplaires lors du premier tirage par Burn~Août, Lalie et le studio Jim Fontana avec la risographie de Risociation (176, rue Édouard Maury, 94120 Fontenay-sous-Bois), reliée en un pli, et distribuée par Paon Serendip est parue en novembre 2025.

Cette version a été composée par Jim Fontana en Latitude (publiée par Velvetyne et dessinée par A. Degheest, E. Bidaut, O. Charvieux, M. Elbé, L. Delabre, C. Depalle, J. Herbel, M. Jolivet et B. Gomez) et Times Italic.

Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.

Versions A4, A5 et A5 imposée

Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.

La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.

Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc avec OutDesign.